Le terapie anticancro mettono in atto strategie di guerra. E spesso il corpo del paziente si trasforma in un campo di battaglia

di Bruno Giorgini

brngiorgini1@gmail.com

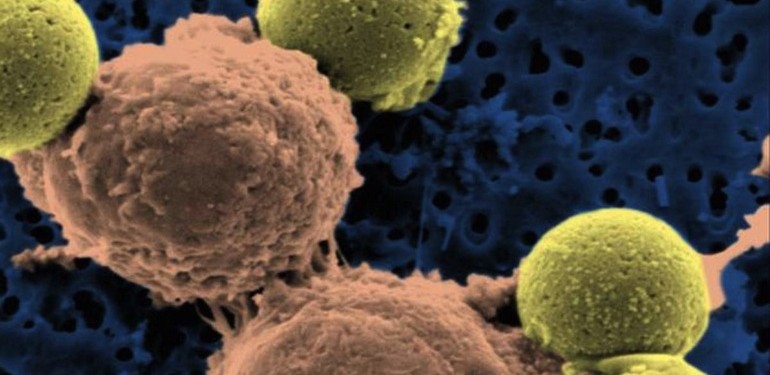

La/e terapia/e anticancro sono fondate su un semplice assunto: bisogna annichilire le cellule cancerose. Tutte, perché se una sola rimane in vita, in tempi più o meno lunghi, ne conquisterà altre tutte molto più resistenti agli attacchi, in quanto modellate dalla cellula madre sfuggita al massacro, avendo sviluppato difese capaci di preservarla.

Si tratta quindi di una strategia di guerra che trasforma il tuo corpo in un campo di battaglia. Che fine facciano e che spazio abbiano in questa guerra la tua coscienza, la tua mente, la tua libera volontà (il libero arbitrio), è un discorso che riprenderemo. Le armi messe in campo sono essenzialmente tre. Le armi bianche della chirurgia, quelle chimiche della chemioterapia, quelle atomiche della radioterapia.

A questo tridente s’aggiungono alcuni altri supporti di tipo farmacologico, per esempio le terapie ormonali, specie per i tumori al seno e alla prostata, terapie in genere di contenimento e/o indebolimento del tumore. In realtà lo spettro delle azioni di contrasto al cancro è più vario e complesso, però non credo di avere violato il criterio di verità indicando gli assi e i vettori portanti che definiscono e orientano, per ora, lo spazio delle terapie.

Si tratta quindi di una strategia di guerra, e come in ogni guerra bisogna prendere in conto i danni collaterali, che sono certi, non trascurabili e neppure di breve durata.

Nel reparto C – cancro – si racconta la seguente storiella. Il primario entra in reparto col solito codazzo di vice primari, assistenti, specializzandi/e. Si ferma, si erge, fa un largo gesto circolare con le braccia quasi a voler abbracciare il mondo e dice: “Devo darvi una grande notizia, finalmente abbiamo sconfitto il cancro”. Molti applaudono, altri si congratulano in vario modo per questo trionfo, quindi si fa silenzio e dal fondo una giovane specializzanda in impeccabile camice bianco palesemente nuovo, timida alza la mano. “Dica pure in piena libertà”, concede il luminare. “Scusi, e il malato?”. Con non chalance il primario indica uno dei suoi assistenti che risponde: “Il paziente è spirato”.

Di fuoco amico si può morire. Un amico soffre di un brutto cancro alla gola. Diagnosticato in un ospedale bolognese, egli decide di andare in terapia in una famosa clinica estera. Quando viene dimesso, il tumore, stando alle analisi, non c’è più. Tornato a casa qualche settimana dopo muore di emorragia interna: alcuni organi sono letteralmente scoppiati. Causa probabile, per non dire certa: la chemioterapia molto pesante che ha subìto. Però attenzione, la causa diretta della morte non è il cancro. Egli non rientra nelle statistiche dei morti per tumore.

Il fuoco amico è necessario e ti puoi salvare. Un altro amico soffre dello stesso brutto tumore alla gola. I parametri, volume e malignità, sono quasi gli stessi. Nell’ospedale bolognese dove viene ricoverato gli praticano una chemioterapia da cavallo, accoppiata a una radioterapia di alta intensità. A un certo punto una giovane specializzanda scende dal direttore della strategia e piangendo dice: se continuiamo così M. muore. Risponde il medico: se interrompiamo adesso lo ammazza il cancro.

Dopo giorni sul limitare tra aldiqua e aldilà, alla fine si salva: dalla terapia e dal cancro. Dimesso, ha una ricaduta, non del cancro ma col blocco di alcuni organi. Ricoverato in urgenza di lunedì, mercoledì è fuori pericolo. Una settimana dopo va in convalescenza sul mare.

Il fuoco amico è necessario e si può modificare. Nel reparto C si ode trambusto, una giovane ragazza piange e si dispera, la sua mamma sottoposta a chemioterapia sta collassando, “mia mamma sta morendo”, grida correndo in corridoio. Il panico si sta diffondendo tra i giovani medici presenti che non sanno cosa fare, fin quando in pochi minuti arriva il dottore responsabile per la chemioterapia della signora B. Uomo d’esperienza, prima manda i giovani medici nella stanza dei dottori, abbassando i livelli di confusione da panico; quindi va a visitare la signora B. non senza avere prima invitato la figlia a uscire dalla stanza. Dopo un po’ esce, rinchiude la porta, scende in laboratorio, torna su con un infermiere e una nuova soluzione chemioterapica che immette attraverso una fleboclisi in vena all’anziana signora. Passano una ventina di minuti, la signora sorride, la figlia è allegra, il pericolo è passato. La signora il momento venuto verrà dimessa: per ora il suo tumore è estirpato.

I medici anticancro di prima linea devono essere esperti di guerriglia: flessibili, capaci d’improvvisare e d’inventare, e di demolizione: determinati, senza paura del male e facendo fronte alla morte possibile del malato senza andare in panico.

I medici anticancro si dividono grosso modo in due grandi categorie. Quelli che vogliono debellare il cancro, e quelli che vogliono curare il paziente.

Non si tratta del falso problema se venga prima l’uovo o la gallina, ma di due diversi, se non opposti, punti di vista filosofici. In uno metti al primo posto la cura dell’individuo malato, che non è mai riducibile al cancro che si porta dentro, nell’altro la distruzione del cancro, in qualche modo astraendo dalla persona malata.

Nell’uno il soggetto ha un peso, una partecipazione cosciente nonché un diritto di conoscenza e parola nell’ambito della strategia terapeutica con le sue diverse tappe, e la collaborazione attiva del paziente viene assunta come un valore aggiunto all’efficacia della terapia, mobilitando le sue forze vitali. In caso di differenza d’opinione, lo strumento del medico è la persuasione.

Nell’altro, una volta fatta la scelta iniziale: chirurgia e/o radioterapia, ecc.., il paziente diventa puro e semplice corpo dove si svolge la battaglia.

A fin di bene si dice, perché il giudizio del medico deve essere e rimanere il più possibile oggettivo, mentre il pensiero e il giudizio del malato corre sempre il rischio di essere distorto, oltreche, egli paziente essendo ignorante di medicina, vacuo o grossolanamente sbagliato. Inoltre il rapporto medico paziente non deve essere inquinato da eventuali empatie col malato – comunque destinato a soffrire assai – che potrebbero limitare la lucidità dello sguardo terapeutico.

Bisogna conoscere questa divisione, per essere in grado di scegliere, sapendo che nella realtà in ogni medico anticancro coesistono i due atteggiamenti, è questione di percentuali che definiscono quale è prevalente.

Un mio amico, il mio solito amico, è sospetto di linfoma. Fa le analisi del caso e quando si presenta al medico per leggerle, gli viene una domanda: “Ho letto che i linfomi si partiscono in linfoma di Hodgkin curabile, e quello non Hodgkin invece incurabile, io su che versante mi trovo?”. Risponde il dottore non proprio illustre ma sulla soglia: “Non è un problema suo, a questo pensiamo noi, non si metta a fare il medico al posto nostro”. E s’intravede che, secondo lui, è la cosa peggiore per un malato impicciarsi della sua propria malattia, se la vediamo in positivo: perché potrebbe creargli ansia, al malato non al medico. Il mio amico pensando invece che l’ansia venga al dottore, prende su e se ne va, senza tornare.

Un altro amico si trova a fare una visita alla gola piuttosto invasiva e dolorosa, quindi un poco o molto si lamenta – la gola è da poco stata trattata con una lunga serie di irraggiamenti radioattivi. Il dottore lo tacita con queste parole: “Ne ho fatte centinaia di visite così, non fanno tanto male”. L’amico, quando finalmente può parlare con la gola libera, risponde che tutt’altra cosa è contare le botte che uno prende in testa, e riceverle le botte. Non si salutano neppure. L’amico va da un altro medico e comunica che le visite di controllo non le farà più se ci fosse quel medico. La stessa cosa deve aver detto il dottore in causa, perché a un secondo controllo trova un medico diverso. Con l’altro s’incrociano nei corridoi d’ospedale, fingendo di non vedersi.

Ma consideriamo un esempio più complesso, e difficile da trattare. Un autentico maestro nell’arte del bisturi oncologico, che dice pane al pane con franchezza e vivido linguaggio, per spiegare la strategia che propone al paziente seduto davanti la sua scrivania, usa la seguente metafora.

“Pensi a un sistema ferroviario. Io opero svuotando le stazioni col bisturi. Quindi per eliminare le cellule tumorali che viaggiano nei vagoni irradio i binari. Infine con una terapia farmacologica li mantengo puliti, sani.”

Disegna poi l’intero quadro dai tempi di preparazione a quelli delle azioni in modo preciso, fino alla dimissione dall’istituto ospedaliero, quando il cancro sarà scomparso. Parla anche di azioni sul sangue – qualcosa come dei lavaggi – per eliminare i microtumori che certamente sono presenti.

Il chirurgo, medico di classe, nonché direttore scientifico di una nota istituzione di ricerca terapeutica oncologica con valenza internazionale, è disposto a ricoverarlo a stretto giro di posta. Mai nel corso del colloquio il medico si preoccupa e/o interessa della salute del paziente – il cancro sì, l’intero umano che gli siede davanti no. Egli potrebbe per l’appunto essere un sistema ferroviario. Non c‘è niente di male, è soltanto la concezione meccanico meccanicistica del vivente che sale in cattedra.

Dall’altra parte c’è una diversa proposta terapeutica che sembra meno invasiva, ma pure meno completa, fatta da alcuni medici molto bravi, epperò sicuramente meno prestigiosi. Dopo alcuni giorni di riflessione tormentata – se sbagli diminuisci le probabilità di sopravvivere – il paziente malato sceglie i medici bravi. Con loro e nel loro ospedale – che ha frequentato a lungo in altre occasioni – si sente assai più a casa propria, con maggiore libertà di movimento e di parola, maggiore possibilità di vivere anche il tempo della terapia – che comunque sarà difficile assai – in modo decente e con (relativa) dolcezza.

Qui abbiamo toccato un altro punto critico del percorso terapeutico: il consulto, nei limiti del possibile, di più di un medico, con istituzione/i connessa/e. Senza cercare la luna nel pozzo, ma cum granu salis. Dove il granus salis può essere un Virgilio che ti guidi nel labirintico e complesso mondo dei tumori, delle diagnosi, delle terapie e dei loro linguaggi spesso incomprensibili. In teoria dovrebbe e potrebbe essere il tuo medico, diciamo di famiglia, però succede assai di rado. Pare che i medici generici delle ASL sempre più smarriscano la loro qualità di guaritori e curatori del malato, diventando puri e semplici compilatori di ricette e/o di certificati per visite specialistiche. Invece buone fonti sono coloro che sono stati, o sono, malati.

O anche i volontari di associazioni sui tumori, facendo attenzione ai legami che esse spesso hanno con specifiche istituzioni terapeutiche e/o singoli medici, da quelli bravi ai luminari, legami che possono influenzarle magari inconsciamente.

Inoltre la terapia dei tumori è un campo dove corre parecchio denaro e parecchio prestigio, con concorrenze accese e mercanti spregiudicati, col rischio che lo siano troppo. Tenendo infine conto che i medici capita non gradiscano questa pratica del consulto multiplo. Tra l’altro se ci sono i medici distruttori e demolitori, non è male anzi, avere anche il parere di medici ricostruttori, perché una volta demolito o contenuto il cancro, le macerie lasciate dalla chemio, dalla radio, dalla chirurgia estirpatrice, devono pur essere raccolte, sgombrate e la casa delle cellule sane ricostruita. D. ha subito una radioterapia prolungata alla tonsilla sinistra. Onestamente il medico gli annuncia che nel giro di un paio d’anni cominceranno a cadergli i denti. Egli si rivolge a un medico ricostruttore, il quale suggerisce alcuni farmaci in una filosofia che prende in conto l’intera sua situazione del corpo e della mente: i denti iniziano a cadere dopo otto anni.

Infine. Ultimo tema delicatissimo: quando diventi malato terminale. Non farò esempi, seppure alcuni casi abbia incontrato e visto. Soltanto credo sia un dovere, un imperativo categorico, delle terapie anticancro adoperarsi fortemente per diminuire le sofferenze del malato, fisiche e mentali, sofferenze che in assenza di adeguate terapie antidolore possono diventare atroci.

Inoltre ritengo che esista un diritto a morire quando nessuna più speranza esista. Un diritto a morire quando il malato terminale lo decida, un diritto del singolo e/o, se egli non sia materialmente in grado, di qualcuno dei suoi congiunti da lui indicato. Si chiami suicidio assistito o eutanasia, sarebbe un fatto di civiltà, nè mi pare che una qualunque religione possa interdire in alcun modo la mia decisione: sarebbe una sopraffazione indegna di un paese civile e di uno stato laico.

A questo proposito, quando mio padre Roberto fu morente in un ospedale milanese, di notte annegando nel cancro ovunque, all’arrivo del prete per l’estrema unzione riuscì a fare con il dito indice un solo gesto di chiarissimo diniego, un prete che nessuno aveva chiamato e di cui nessuno sentiva il bisogno.

Sosteneteci. Come? Cliccate qui!

.