Sarà stato l’occhio vigile e onnipresente delle immagini sacre, schierate in fitte muraglie ovunque ci fosse una parete o ripiano; o forse il tremolio di candele nell’oscurità di antichissime chiese che sembrano ergersi dalle rocce. Oppure, più banalmente, un mancamento improvviso della Dea Ragione, offuscata e stordita alla vista di paffute focacce e succulente grigliate di carne: ancora oggi rifletto e non so come questo pensiero possa essersi insinuato fra i meandri di una mente poco incline al trascendente, eppure, sì, lo confesso, per un momento, sulle vie che dalla Georgia corrono attraverso l’Armenia fino all’estremo sud del Caucaso, ho creduto di aver assistito a più di un miracolo.

Mi ero preparata a questo viaggio per terre incognite e perigliosi confini come a un insidioso guado attraverso post-sovietiche paludi popolate da doganieri irascibili e tassisti truffaldini.

Immaginavo, come nel più sinistro dei flashforward, una frontiera irta di kalashnikov, fili spinati, interminabili file, interrogatori ruvidi come carta vetrata e sguardi torvi sotto le sopracciglia irsute.

Ero pronta all’inesorabile peggio, eppure, non so dire come questo sia accaduto – forse è un miracolo, per l’appunto – l’ardimentosa marcia per sentieri ignoti e malsicuri ha assunto fin dai primi minuti il passo sicuro di chi torna lento e ondeggiante a Surriento.

La coda al check-in è uno sciame di baffi e giacche di pelle che, muovendosi a caso come vespe avvinazzate, si tagliano ripetutamente la strada con leggiadra nonchalance.

Sono sospesa fra il tiepido affetto per l’ordine e la perversa attrazione del caos. La seconda ha la meglio: finta alla Maradona, cross di Alemao e la valigia è imbarcata. Fra due minuti è quasi Georgia, è quasi casa, è quasi amore; fra due minuti è già l’impressione che in fondo tornare a Surriento sia decisamente più esoso, lungo e complicato che andare a Kutaisi.

Dall’applauso scrosciante, tributo dei georgiani al capitano e alla compagnia low-cost che ci ha traghettati per quattro spiccioli, all’uscita dall’aeroporto non passano neanche trenta minuti. Il controllo dei passaporti si esaurisce in poche formalità: un’occhiata alla foto sul documento, una alla mia faccia, il tonfo secco di un timbro. Niente domande, niente cartacce, niente visto. Dall’Unione Europea in Georgia si entra così, come a Surriento. Ancora qualche istante per cedere i miei euro, conquistare un pugno di lari e riprendere il cammino. Non vedo tabelloni delle partenze, ma poco importa, non servono, perché sono gli stessi autisti, disposti in schiera nel piazzale antistante come un coro di baritoni e bassi, a declamare le destinazioni. È fatta: riparto giubilante per Kutaisi.

A proposito di “casa”: a primo impatto la strada che corre in pianura fra verdissime campagne e grigissimi ruderi di cemento mi ricorda subito la familiare Via Domiziana, la strada statale che percorre parallela al mare l’area costiera del Casertano. Poi però ci ripenso e mi scuso mentalmente con le autorità georgiane per il paragone ingiusto e affrettato: le case di legno sul ciglio della strada, le zucche esposte in sequenza in cinquanta e più sfumature d’arancio, le mucche che passeggiano placide danno allo scenario un tocco bucolico, quasi ameno, che nulla ha in comune con l’epopea del brutto e dell’incompiuto in scena da decenni sul litorale Domizio.

Faccio quattro chiacchiere con Giorgi, il tassista: il lavoro che langue, i soldi, pure, le imminenti elezioni presidenziali per le quali non voterà, ché tanto non cambia niente, e già da lontano si vede la città.

Kutaisi è un fenomeno strano. Per collocare le sue origini devo riaprire il cassetto dove giacciono ammuffite le mie reminiscenze di storia antica e la trovo lì, nella Colchide dei miti greci; poi la ritrovo più avanti, fra memorie meno incrostate, come centro politico e culturale al tempo degli illustri sovrani che fra il X e il XIII secolo hanno generosamente seminato arte e splendore su queste terre. Praticamente Kutaisi esiste da sempre e oggi è per importanza la seconda città della Georgia, capitale legislativa del paese e sede di un’università. Tuttavia, a guardarla adesso, con quelle vie silenziose che si snodano fra alberi e case basse, quel tessuto urbano poco compatto che a tratti dà l’impressione di aperta campagna, Kutaisi sembra solo una sonnolenta cittadina di provincia. È probabile che sia ancora stordita, dopo il tracollo economico che ha investito in pieno la città nei primi anni ‘90 quando l’Unione Sovietica, di cui la Georgia era parte, è andata miseramente in frantumi. Prima di allora, racconta David, circa trent’anni e un lavoro da piccolo imprenditore nel turismo, Kutaisi era un grosso polo dell’industria pesante. La sua famiglia ha vissuto da vicino il disastro.

“Mio nonno era direttore di uno degli stabilimenti; poi, quando sono state avviate le privatizzazioni dell’industria di stato, ha ereditato la fabbrica.”

Ereditato: ha detto proprio così, facendo sfoggio di genio creativo nell’uso di una elegante perifrasi per camuffare un fenomeno che di elegante non ha nulla, cioè l’appropriazione degli asset di stato da parte dei dirigenti del Partito Comunista Sovietico, che hanno largamente e furbescamente approfittato della caduta libera del sistema.

“La fabbrica”, mi informa, “oggi non esiste più”. Ovviamente è fallita, seguendo un destino comune a molti altri stabilimenti industriali della zona.

Così adesso Kutaisi sonnecchia all’ombra della cattedrale di Bagrati, simbolo della magnificenza passata, ma anche dei tumulti che hanno scosso la città nel corso dei secoli: infatti, il monumento, voluto nel X secolo dal primo sovrano del regno unito di Georgia, Bagrat III, è stato più di una volta distrutto dai Turchi e poi ricostruito. Sventuratamente, in questa zona di confine dove il mondo cristiano si scontra – ma più spesso si incontra – con quello arabo, turco, persiano, in questo brulicante crocevia, affollato di popoli bellicosi e di imperi, le invasioni e le devastazioni non sono state sciagure isolate.

Del resto, la storia con la Georgia non è mai stata troppo clemente. Di rimando, la Georgia non ha con quest’ultima un rapporto sereno.

Di questa conflittualità la città di Gori, 280 chilometri circa più a est, mostra ancora tutti i segni.

Se Kutaisi è un fenomeno strano, Gori è un vero e proprio paradosso.

All’arrivo sul far della sera, quando per la città si diffonde il silenzio misto a un profluvio di carne alla brace, Gori sembra un luogo piuttosto anonimo. Eppure queste strade poco illuminate hanno più di una storia da raccontare.

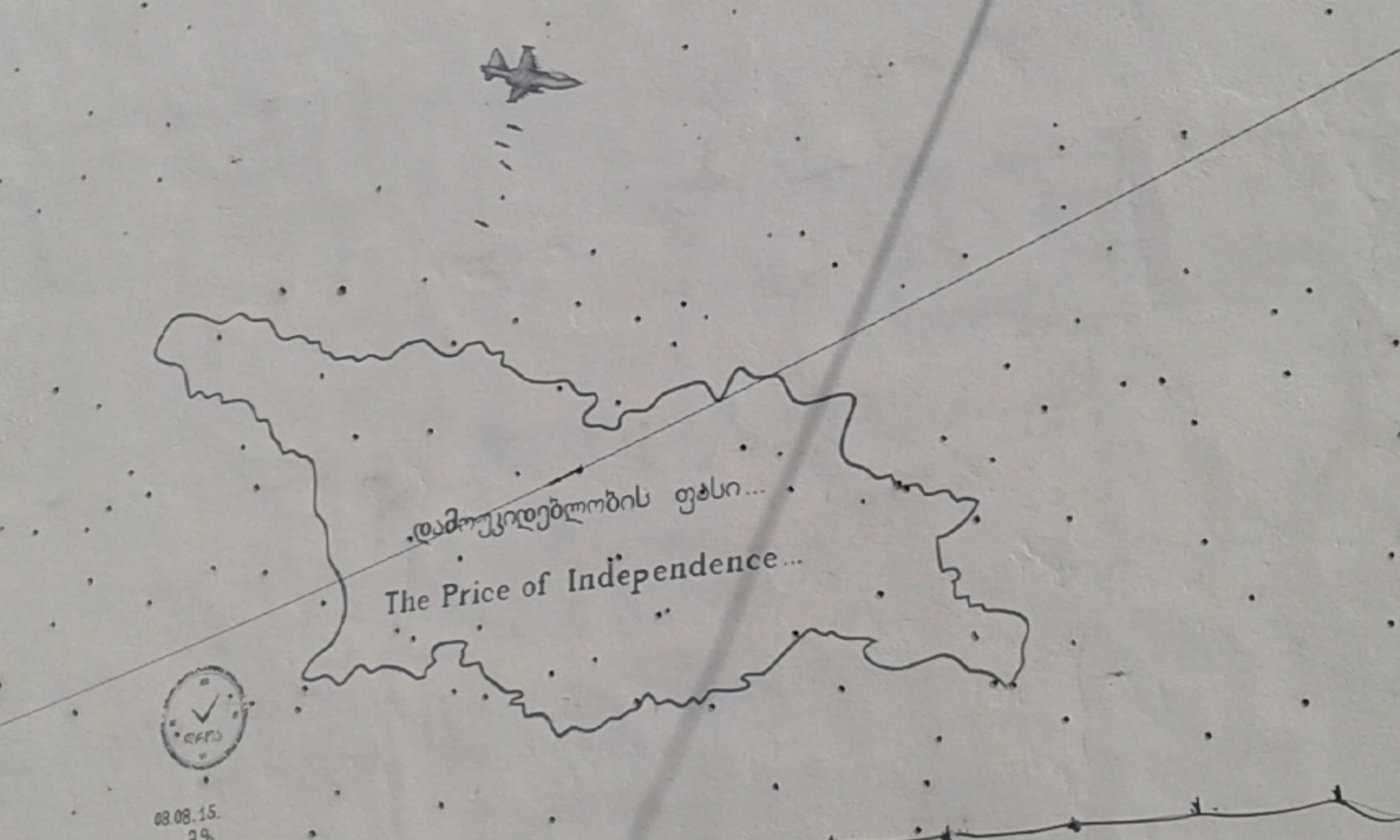

La prima è conficcata nei muri di un palazzo in pieno centro, dove un sottile tratto nero traccia la scritta “The price of Independence” e disegna il profilo della Georgia sullo sfondo di una parete crivellata di colpi. Sono i proiettili esplosi nell’agosto 2008, quando la Georgia è entrata in un rapidissimo, ma devastante conflitto contro la Russia, intervenuta a sostenere l’Ossezia del Sud, piccola regione abitata da un popolo di origini iraniche che la Georgia cercava di riportare sotto la propria sovranità.

La radici del disastro affondano nell’incoscienza demografica sovietica, che aveva decretato la divisione della regione in Ossezia del Nord e Ossezia del Sud. La scintilla del conflitto, però, divamperà molto più tardi, quando, venuta meno l’autorità di Mosca matrigna, le nuove repubbliche si sono ritrovate nel pieno di una crisi adolescenziale aggravata da una violentissima sbornia da autonomia.

In quegli anni l’Ossezia del Sud, che era stata annessa alla Georgia, aveva tentato di ricongiungersi all’Ossezia del Nord, finita invece nel territorio della Federazione Russa. Dopo un breve, ma violento conflitto con Tbilisi l’Ossezia del Sud era riuscita rendersi indipendente de facto e in questo stato sarebbe rimasta per oltre un decennio, durante il quale i georgiani e gli osseti che vivevano a ridosso del confine avevano continuato la vita di sempre, scavalcando la supposta frontiera senza troppi grattacapi ogni volta che gli affari quotidiani lo rendessero necessario.

Tutto questo è durato fino a quando il ritorno dei territori perduti nei confini della patria georgiana non è diventato il pensiero dominante per il Movimento Nazionale Unito, il partito di Mikheil Saakashvili, eletto presidente nel 2004, dopo che la Rivoluzione delle Rose nel 2003 aveva rovesciato, insieme al presidente Shevarnadze, l’ultimo avamposto del sistema sovietico.

Da qui all’agosto del 2008 il passo è breve: le truppe georgiane attaccano l’Ossezia del Sud, la Russia risponde bombardando la Georgia.

Il seguito è scritto sui muri di Gori, che si trova a soli 30 chilometri da Tskhinvali, la capitale osseta, e che è stata duramente colpita dal conflitto.

La guerra ha stravolto il paesaggio della cittadina: gli edifici dell’epoca sovietica sono stati abbattuti e nuovi quartieri sono sorti nei dintorni del centro abitato per dare alloggio a una parte delle migliaia di sfollati, circa 127.000 secondo UNHCR, in fuga dalle zone bombardate; inoltre, le autorità hanno voluto che in queste aree venissero innalzati monumenti e memoriali, rendendo “fisico” e presente il trauma della guerra.

In questo modo Gori è stata trasformata in luogo della memoria e simbolo di una narrazione storica che già prima del conflitto tendeva a presentare sia l’Impero Russo, sia l’Unione Sovietica come il crudele oppressore venuto dal nord a imporre le briglie di una russificazione forzata e offuscare la gloria di una storia antica come quella georgiana. Saakashvili ha voluto ricostruire le fondamenta della nuova Georgia direttamente dai fasti dei re medievali che competevano, per grandezza e splendore, con quelli europei. Con questo obiettivo si è dato da fare per eliminare dal fluire di questo brillante racconto le tracce dell’oppressore, che al massimo può aspirare al ruolo del cattivo.

I risultati si possono facilmente apprezzare: mentre girovago mollemente in un museo odo alle mie spalle una sanguigna donna georgiana spiegare a suo marito scozzese la vera ragione dell’astio che i russi nutrono nei confronti dei georgiani.

“I russi non ci perdoneranno mai perché sono invidiosi. Della nostra storia, della nostra cultura, del nostro alfabeto. Loro non hanno niente. Come potrebbero mai perdonarci?”.

Mentre scorrono nella mia testa le facce di Dostoevskij, Tolstoj, Rachmaninov, Kandinskij e altri fulgidi genii russi con l’aria affranta per l’insulto subito, penso che Saakashvili deve essersi impegnato con zelo perché dell’epoca russa e sovietica in Georgia non restassero che pagine fosche nei libri di storia e nella memoria delle persone.

Però qualcosa è andato storto e Gori ne è la manifestazione lampante. Qui le misure antisovietiche, formalizzate in un provvedimento del 2011 chiamato “Carta della Libertà”, non hanno osato entrare, intimidite e sbeffeggiate dal terribile fantasma che aleggia non solo di notte per le vie della cittadina: Iosif Stalin, che qui ha avuto i suoi natali.

Non è necessario addentrarsi in vie secondarie o seminterrati per imbattersi nella mancata applicazione del provvedimento che ordina la rimozione dei simboli sovietici, equiparati a quelli fascisti: basta passeggiare lungo la via principale, che è intitolata per l’appunto a Stalin. La strada attraversa la grande piazza centrale, dove una volta troneggiava l’immagine del simbolo del terrore sovietico, immortalato in una statua alta sei metri. Il monumento è stato rimosso nel 2010 fra il malcontento degli abitanti, ma il dittatore non è scomparso del tutto dalla faccia della città: lo ritrovo qualche centinaio di metri più avanti, fra gli alberi del parco che circonda il complesso museale a lui dedicato, allestito alla fine degli anni Trenta a partire da un nucleo originario, racchiuso fra le quattro mura basse e anguste di un’umile abitazione: la casa natale di Stalin.

Il museo oggi rappresenta il punto di maggior interesse della città che non avrebbe grande forza attrattiva agli occhi dei visitatori se non fosse per il tremendo fantasma coi baffi. È’ probabile che i locali lo abbiano compreso e che abbiano deciso, con grande pragmatismo unito a un certo humor sinistro, di tenerlo in vita.

Rispetto ai toni accesi dell’irrevocabile condanna emessa da Tbilisi, la versione che si legge qui è molto più sfumata. Il museo ricostruisce secondo un criterio strettamente cronologico la vita del dittatore, partendo dall’infanzia vissuta a Gori, in un tempo in cui Stalin era solo Iosif Vissarionovič Džugašvili, ignoto figlio di un ciabattino. Gli oggetti personali, le fotografie, le raccolte dei suoi versi giovanili, i documenti ufficiali ne attraversano la traiettoria privata e politica dagli studi seminariali, passando per prime lotte politiche fra gli operai di Tiflis, la Tbilisi di oggi, in rivolta contro l’Impero Zarista, fino all’ascesa e alla conquista dei vertici dell’Unione Sovietica. Non mancano i riferimenti alle repressioni volute da Stalin, dalle Grandi Purghe alle persecuzioni religiose che hanno portato alla distruzione di chiese ed edifici sacri, ma il richiamo alla violenza politica che ha caratterizzato l’epoca staliniana è in qualche modo “giustificato” da un riquadro che mostra una citazione dello stesso dittatore: “Quando un uomo decide di entrare in politica, inizia ad agire non più per sé, ma per lo stato e per questo è necessario essere spietati”.

L’ambivalenza è la chiave di lettura della storia che Gori ci narra, un racconto che non glorifica, ma neppure condanna, un cammino per sentieri tortuosi che non giunge mai alla meta di un giudizio o di una morale.

Ma si può parlare di puro utilitarismo? A giudicare dal vastissimo campionario di gadget offerto dal negozio del museo, si tende a propendere per il sì: Stalin-borraccia, Stalin-calamita, Stalin-caccavella, Stalin in stile gnometto dei boschi, Stalin declinato in così tante forme e modelli che suscita quasi umana compassione. Ma solo per un brevissimo secondo, prima di cedere – quale blasfemia in un posto del genere! – alle pulsioni consumistiche.

Tuttavia, guardando oltre la ricca esposizione di carabattole oscillanti fra il tetro e il kitsch, appare limitante ridurre a una becera questione di opportunità commerciali il persistere della presenza di Stalin, che è risalito agli allori fra 2012 e 2013, dopo la sconfitta elettorale di Saakashvili. In quegli anni busti e monumenti a lui intitolati hanno ripreso a spuntare come funghi in diversi angoli della Georgia, solitamente nei villaggi dove è più facile farsi beffe dei decreti del governo.

È innegabile che la figura di Stalin eserciti ancora un certo fascino, come in altre aree dell’ex Unione Sovietica, anche se qui il rapporto con il fantasma del dittatore assume connotazioni molto particolari. È difficile infatti supporre che la nostalgia di alcuni georgiani sia legata all’immagine trionfale del condottiero che ha sconfitto i nazisti, meno che mai al mito di una Mosca, che, nei sogni dei più convinti patrioti del tempo, si presentava al mondo coronata dalla gloria della Vittoria come “Terza Roma”. È più probabile invece che Stalin sia considerato come una sorta di guerriero ribelle arrivato dai bassifondi di una nazione sottomessa, la Georgia, fino al vertice di un sistema dominato principalmente da russi. Un eroe nazionale, insomma.

Certo, è curioso trovare i simulacri del culto del feroce tiranno in una città che dovrebbe essere stanca di odio e violenze. Ma questo è un posto di accostamenti bizzarri, come quello che si ritrova all’interno del Museo della Guerra, dove un piccolo spazio dedicato al conflitto del 2008 convive nelle ristrettezze con un’abbondante esposizione che ricorda la vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale: da un lato, la piccola ala ricorda con rabbia le devastazioni di un recente conflitto, dall’altro l’ala più vasta invece ancora emana propaganda e ardore guerresco. Mi dicono però che quest’ultima parte del museo subirà delle modifiche. “La smantellate?” chiedo. “No. Stiamo solo modificando l’assetto perché venga messo in maggior rilievo il ruolo della Georgia nella Seconda Guerra Mondiale”. Come non detto.

Per fortuna questi toni bellicosi non piacciono a tutti. Di sicuro non li apprezza l’autore del graffito che sul muro antistante il museo raffigura tre bambine impegnate a ridipingere un carro armato con una fantasia di fiori e simboli della pace; tutti gli altri, invece, molto probabilmente non sono ancora giunti a saturazione e se così fosse non ne sarei stupita, anzi, mi sembrerebbe l’unico risultato naturale di certe manovre politiche che, sostituendo le battaglie sul campo con quelle combattute nei media e nei libri di storia, trascinano e legittimano le violenze dei conflitti ben oltre la sigla di un “Cessate il fuoco”.

Me ne vado da Gori portandomi dietro un fastidio che si manifesterà ancora nel corso del viaggio tutte le volte che mi ritroverò faccia a faccia con la volontà sciocca e proterva di innalzare muri e barriere in una regione che deve gran parte della sua ricchezza storico-culturale alla sua natura di crocevia.

Ma il fastidio questa volta durerà ben poco. Al termine della strada statale che da Gori porta alla capitale mi aspettano lo strale di Eros e un’euforica ebbrezza che allontaneranno per diverse ore qualunque forma di malessere, riflessione seriosa o pensiero di senso compiuto: alla fine del viaggio mi attende Tbilisi, la Bella.

Ti ho chiamata così, Tbilisi, come la regina di una fiaba lontana, perché è così che mi appari mentre vago con l’aria ottusa e la bocca aperta nella tua aura verde smeraldo, per ardue salite su stradine di pietre, fra i ricami dei balconi bianchi sulle facciate colorate.

Ti ho chiamata così, usando un attributo poco originale, ma pieno, rotondo e diretto, una parola essenziale e senza orpelli che dipinga immediatamente e con forza quella che per me è una verità incontrovertibile: la tua bellezza. Non somigli a Roma, Londra o Parigi, sontuosi abiti della festa delle culture che le hanno generate; affacciata su un mobile e tumultuoso confine, mi ricordi piuttosto il fascino ibrido e dissonante di Marsiglia, Trieste, Istanbul, città nate dal fluire incessante di popoli che nel corso dei secoli hanno lasciato, passando in quei luoghi, qualcosa di sé.

Capitale del regno di Georgia durante il Medioevo, città della Via della Seta nel corso dei secoli e centro principale del Caucaso russo a partire dal XIX secolo, Tbilisi è una finestra con vista su mondi diversi. La città vecchia, variopinta come una composizione del regista Paradjanov, si stende fino al fiume Mtkvari all’ombra della fortezza di Narikala, che domina la città e ne rispecchia le vicissitudini: costruita nel IV secolo dai Persiani, è stata ampliata dagli emiri arabi nell’VIII secolo, poi ancora modificata dai Georgiani, dai Turchi, dai Persiani e dai Russi che nel tempo l’avevano occupata. Dall’alto delle sue mura si vede, oltre il fiume, la chiesa di Metekhi, legata alla leggenda di Shushanik, santa martire cristiana in una Georgia persiana e largamente zoroastriana, di cui è ancora possibile cogliere le tracce nel piccolo tempio Atashgah, ben nascosto fra le stradine tortuose che si arrampicano in salita verso la fortezza.

Poco più in basso, scendendo verso le antiche terme sulfuree per le quali Tbilisi è rinomata, si incontra una moschea, l’unica sopravvissuta alle campagne antireligiose di Lavrentij Berija, georgiano come Stalin, capo della polizia politica sovietica negli anni Trenta del secolo scorso.

Poco distante, andando verso la piazza dell’antico bazar, si incontra la Cattedrale Armena di San Giorgio, risalente al XIII secolo. Qui si trova la tomba di Sayat-Nova, trovatore settecentesco di origini armene, la cui opera lirica in tre lingue, armeno, georgiano e azerì, ispirata tanto alla tradizione dell’Oriente Cristiano, quanto a quella arabo-persiana, rappresenta uno dei simboli più eloquenti di una realtà, quella di Tbilisi e più in generale del Caucaso, che può essere compresa solo come risultato dell’intreccio di culture diverse.

Sul sagrato della Cattedrale di San Giorgio una donna mi indica il percorso per arrivare a Norashen, la chiesa armena espropriata durante l’epoca sovietica e oggi contesa fra il Patriarcato Armeno, che ne rivendica la proprietà, e quello Georgiano, che invece tenta di appropriarsene. Pare che i lavori di ristrutturazione ne abbiano addirittura rimosso i tratti architettonici più marcatamente armeni. Oggi solo due sono le chiese di culto armeno rimaste in città, ma un tempo, mi dice, Tbilisi ne contava circa trenta; erano gli anni dell’Impero Russo, che con un’annessione controversa aveva conquistato definitivamente la Georgia nel 1801, sottraendola alla sfera d’influenza persiana e avvicinandola al modello europeo.

Sembra paradossale oggi, mentre la Russia e l’Europa si respingono come poli opposti, trascinandosi dietro i rispettivi satelliti, ma la conquista russa è stata il ponte attraverso il quale la cultura europea moderna si è spinta fino a queste terre così lontane.

La Tbilisi imperiale non era semplicemente una città georgiana; era piuttosto uno snodo multietnico e poliglotta nelle cui piazze si agitava un caleidoscopico caos di popoli: greci, persiani, circassi, russi, ebrei, osseti, tatari, armeni. Questi ultimi costituivano circa i tre quarti della popolazione. “Ma ora siamo rimasti in pochi”, mi dice la mia nuova conoscenza, “la maggior parte è andata via dalla Georgia”. È curioso: sono le stesse parole che mi ripeteranno poco dopo, all’ingresso della sinagoga principale della città, centro di una comunità ebraica antichissima e numerosa, la cui presenza nel paese dagli anni Ottanta a oggi è diminuita di circa l’80 percento.

Delle caleidoscopiche piazze di Tbilisi ormai restano solo le tracce: il XX secolo è stato fatale.

In principio fu un disastro dal marchio, ancora una volta, sovietico e dal nome esotico: korenizacija, termine che definisce il processo di riorganizzazione territoriale e amministrativa della popolazione su base etnica. In Georgia, la politica di korenizacija, avviata negli anni Venti, portò i georgiani a occupare le posizioni dirigenziali a scapito degli altri gruppi etnici, pur presenti e numerosi nell’area.

L’imposizione dall’alto di un codice unico e dell’ateismo sovietico contribuì a completare l’opera con una larga e uniforme pennellata di grigio.

Ma il peggio sarebbe arrivato molti decenni più tardi, quando alla fine degli anni Ottanta sono emerse in Georgia forti ed estese rivendicazioni nazionaliste, culminate a Tbilisi con una manifestazione di piazza che ha attraversato le strade della capitale nell’aprile 1989.

Le truppe sovietiche su ordine di Mosca hanno risposto con il fuoco, lasciando sulle strade della capitale circa 20 morti, un centinaio di feriti e un trauma profondo che sarebbe presto degenerato in un’ossessione sciovinista. Chiamati alle urne nel 1990 in occasione delle prime elezioni libere dopo lunghi decenni di regime sovietico, i georgiani hanno espresso una sonora preferenza per lo schieramento di Zviad Gamsakhurdia, ex dissidente e fautore di un esasperato nazionalismo, che ha spinto il paese verso la secessione dall’URSS e verso un’aspra diffidenza nei confronti dell’Altro, visto ora come elemento di minaccia e instabilità. Presto per osseti, abkhazi, armeni, azeri, russi e per tutte le minoranze del paese, la Georgia avrebbe assunto lo stesso ruolo rivestito dall’URSS per i nazionalisti georgiani, ossia quello di “prigione di popoli”.

Il governo di Gamsakhurdia durerà poco, meno di due anni lacerati da un insanabile caos; ben più duraturi saranno gli strascichi delle sue azioni: due conflitti ancora aperti, uno con l’Ossezia del Sud, l’altro con l’Abkhazia, e il definitivo tramonto della Tbilisi multietnica dei tempi passati, di cui ora restano ben poche tracce. Lo dicono le statistiche: oggi la Georgia è popolata per oltre l’80% da Georgiani; lo dicono le onnipresenti bandiere nazionali con la croce rossa in campo bianco, simbolo creato appositamente per la nuova Georgia nel 2004 ed esposto con un dispiegamento che risulta davvero eccessivo.

A meno che la Georgia non abbia appena vinto a mia insaputa i Mondiali di calcio, mi dico mentre incrocio un corteo che sfila schiamazzando e agitando bandiere.

“Sono i nazionalisti” mi viene in soccorso un’anziana signora di nome Shura “rivogliono indietro Saakashvili”. Poi mi ricorda: “Domenica ci sono le elezioni. Il partito di Saakashvili è fra i candidati”. Già, le elezioni! Stordita dal trionfo di storia e di bellezza che trabocca a ogni angolo, vittima inerme del magnetismo che chiama alle vetrine di ogni fornaio, ho completamente dimenticato il mondo reale, il quale adesso mi richiama imperioso attraverso l’immagine retrò di una novantenne dai modi garbati, ma decisi. Le chiedo “Anche lei rivuole indietro Saakashvili?”. La risposta è senza mezzi termini: “Certo. Tutto quello che c’è oggi di buono in Georgia, lo ha fatto Saakashvili”.

La signora Shura resterà delusa. Il 30 ottobre 2016 le elezioni si chiuderanno con il trionfo del partito “Sogno Georgiano”, guidato dal magnate Bizdhina Ivanishvili e con la sconfitta di Saakashvili, al quale resterà l’onore di regnare sovrano nelle conversazioni dei tassisti di Tbilisi. Versioni ne ho ascoltate diverse, più o meno colorite, più o meno credibili: per qualcuno il telegenico ex presidente è stato una specie di San Giorgio che ha allontanato il drago russo e costruito le basi di una Georgia europea e moderna; per qualcun altro, “un verme come non se ne sono visti pari in tutta la storia dell’umanità”; la maggior parte da un lato gli riconosce il merito di aver condotto con successo una titanica lotta contro la corruzione, dall’altro non esita a condannare la stretta autoritaria e gli abusi di potere che hanno caratterizzato gli ultimi anni del suo mandato.

Su un punto però sono tutti assolutamente d’accordo: al di là del giudizio su alcuni suoi atti e sulla persona, la Georgia che Saakashvili ha lasciato in eredità è un paese migliore; non negano le difficoltà che si incontrano nel trovare un lavoro e ancor di più nel trovarlo congruamente retribuito, ammettono che stipendi e pensioni non bastano e che più o meno tutti sono costretti ad arrotondare in qualche modo, soprattutto con il turismo che cresce; ma nessuno degli ostacoli attuali, assicurano in molti, è paragonabile alla fatica di vivere nel marasma generale che imperversava nel paese negli anni ’90.

“Allora – racconta Nodar, baffuto e rotondo tassista sulla sessantina – non si poteva neanche camminare liberamente per strada. Oggi però le strade sono sicure. Sicure al cento per cento” assicura, e, in tutta onestà, nulla mi lascia pensare il contrario. Anzi, oserei definirle un luogo amico.

Qui le strade fanno tutto da sé. Basta uscire di casa con l’idea di una destinazione e questa ti viene incontro. Stamattina, mentre Tbilisi ancora dorme, la mia destinazione si è palesata nelle vesti di un rubizzo signore di mezza età che probabilmente si è improvvisato tassista puntando sul suo unico asset: una Lada scassata, così vecchia e stanca che adesso si impunta e non vuole partire. Il motore gorgoglia, tossisce e non dà altri segnali di vita, ma non tutto è perduto: i tre tassisti che assistono alla scena, coordinati come un ensemble di danza, lasciano le loro auto e iniziano a spingere la Lada in affanno, che miracolosamente riparte. E mentre il motore ritorna a ruggire trionfante mi chiedo: cosa me ne faccio di un tagliando auto, di una revisione, di un’automobile ultimo modello, quando posso contare sulle braccia forzute di tre concorrenti che se ne infischiano delle spietate leggi del mercato?

Con questo interrogativo nella testa arrivo a Ortachala, la stazione degli autobus, dove il cuore della Tbilisi multietnica è più vivo che mai.

Il grigio edificio in sé non avrebbe nulla di particolarmente attraente, se non fosse per le trattorie con le insegne in turco che richiamano già la vicina Anatolia, per quei bar dove il tè, che scorre in bicchierini di vetro, parla già di Medio Oriente, per lo spiazzale posteriore dal quale partono quasi ogni giorno autobus e minivan per sette paesi diversi: Armenia, Azerbaigian, Turchia, Iran, Russia, Ucraina, Grecia. Se io fossi Alice, questo sarebbe il mio Paese delle Meraviglie.

Ho un momento di confusione. Vorrei andare dappertutto, ma resto concentrata sulla mia destinazione, che come al solito mi viene a cercare. Un autista urla: “Erevan! Erevan!”. È fatta, si parte per l’Armenia.

Il confine da qui è molto vicino, ma il tempo che resta prima della dogana è sufficiente per approfondire l’interessante teoria di uno dei passeggeri, armeno di Tbilisi sulla sessantina, un sosia del segretario Brežnev in occhiali a specchio e giacchetta di pelle.

“Non c’è libertà in Europa. Qua si vive molto meglio”, sostiene.

“In Europa lo Stato dice sempre no e vi toglie tutto. Io lo so bene perché vivevo in Grecia con la mia famiglia. Avevo delle galline e lo Stato me le ha prese! E non solo: mi hanno anche multato! È ridicolo che il governo non permetta di tenere le galline. Che male possono fare?”.

“Non si possono tenere I-L-L-E-G-A-L-M-E-N-T-E!” esplode un altro passeggero, un uomo di Erevan fra i cinquanta e sessanta, stazza ursina che contrasta curiosamente con maniere da dandy d’altri tempi. Europeista convinto, fine conoscitore dell’opera, si indigna e puntualizza con stizza che probabilmente il suo pollaio non era “regolarizzato” e per questo gli è stato sottratto: “Come giustamente accade in tutti i paesi civili dove le leggi funzionano. Non come qui!” conclude sprezzante.

Non serve un intuito brillante per capire come andrà a finire. “Gli Occidentali pensano solo ai soldi e vogliono mangiarsi il Caucaso”; “Impossibile, perché il Caucaso l’hanno già mangiato i tuoi amici sovietici”; “I sovietici non hanno mai rubato niente e Stalin non ha usato nemmeno un rublo per sé, anche la dacia dove passava le vacanze era quella di stato”; “Sciocchezze! Fortuna che ci ha pensato Saakashvili a cacciarli via, questi comunisti parassiti”; “Ah, no, Saakashvili, proprio no: ci ha venduti all’America”; “Meglio all’America che a quel tataro di Putin”; “Ah, non parlare male di Putin, che è l’unico a difenderci “… La piccola marshrutka – è così che chiamano i minibus in molti paesi ex-sovietici – è ormai un tavolo da ping-pong sul quale rimbalzano i più beceri e logori luoghi comuni da Guerra Fredda in versione 2.0.

Sospendo il giudizio sui toni da stadio: d’altra parte, non mi sembra che in Italia e in Europa, in presenza di istituzioni democratiche consolidate e di una società civile più forte, il dibattito pubblico sulla politica internazionale brilli per maggiore spirito critico e onestà intellettuale.

Comodamente sprofondata nella mia poltronissima, mi limito a osservare con religiosa attenzione l’appassionante scontro fra titani, ostentando un tono neutrale e intervenendo con malevolo intento quel tanto che basta per mantenere la tensione elevata; d’altra parte, per me e solo per me i due eroi stanno litigando nella nostra unica lingua comune, il russo, e sarebbe scortese non partecipare.

Per la gioia degli altri passeggeri, la disputa si interrompe: si scende, siamo arrivati al confine, ci urla Samo, l’autista.

Da qui si entra in un’altra realtà: un’altra lingua, un altro alfabeto, un’altra cultura, un’altra moneta; da qui si esce dalla sfera di influenza della NATO e si entra in un paese, l’Armenia, politicamente più vicino alla Russia.

O almeno così dicono. Saranno vere la distanza e l’ostilità fra i due mondi, però più mi guardo intorno, più si fa forte l’impressione di essere non al limite di una complicata frontiera, ma in un caravanserraglio, affollato di gente che salta da uno stato all’altro con un’agilità da travalicatore seriale, trascinando con sé sacchi pieni di semi, ortaggi e mercanzie varie. In barba alla geopolitica e alla frontiera.

Anche qui il controllo dei passaporti è questione di pochi minuti: un timbro all’uscita dal paese che lascio, uno all’ingresso del paese che trovo, una risposta alla guardia che mi dice in italiano “Buongiorno” e sono ufficialmente in Armenia.

La strada scorre rapida fra piccoli negozi di generi alimentari, onnipresenti avamposti di una cultura in cui il regime ipocalorico è probabilmente proibito per legge, e le altrettanto numerose officine meccaniche, la cui presenza diffusa, quasi ossessiva, è ancora un enigma che il fato dipanerà più avanti.

Il pomeriggio si avvicina spandendo calma e silenzio, qua e là sonnolenza, fra i miei compagni di viaggio; al contrario invece l’autista, affatturato dal richiamo di Erevan o forse dall’odor della cena, all’improvviso ha un’incontenibile fretta, che si manifesta proprio adesso, proprio qui, dove la strada, che si arrampica curvando in salita fra le montagne della provincia di Lori, inizia a farsi pericolosa. Qui ottengo finalmente la risposta al mistero delle suddette officine: una ruota forata, un incidente per sorpasso in curva e un notevole ritardo accumulato con due soste non pianificate per le relative riparazioni.

L’attesa sembra lunga, ma non ho tempo per la noia, perché subisco l’attacco dell’interrogatorio del Segretario, evidentemente in cerca di informazioni che possano supportare le sue teorie sulla crisi dell’Occidente. Mi fa domande precise e circostanziate sulla situazione economico-occupazionale mia e dei miei parenti più diretti; per fortuna non ho storie drammatiche da riportare e Il Segretario non ottiene grande soddisfazione, ma non si arrende. “Che lavoro fai?” “Lavoro in un’organizzazione umanitaria”. Vedo già davanti a me il muro contro il quale andrà a schiantarsi questa conversazione, ma è tardi per tornare indietro. Il Segretario deve aver subodorato la vittoria e ha già l’aria trionfante: “Aiutate i poveri,no? Sono tanti da voi?” In un’altra situazione avrei risposto con enfasi “Troppi!”, continuando con una velenosa filippica sulla perversa deriva economica che ha preso l’Europa negli ultimi decenni e sulla pratica odiosa di camuffare con un beneducato sussiego e un forbito parlar di diritti l’atteggiamento spietato e predatorio degno del peggiore dei lanzichenecchi. Ma il Segretario, che pure è un signore simpatico, è così manicheo, così incastrato nei suoi stereotipi che pur di non dargliela vinta preferisco una deprecabile ignavia.

Glisso sulla risposta, ma lui con il guizzo negli occhi mi dice: “E’ tutta colpa degli stranieri. Ne avete troppi. E poi sono troppo diversi da voi. È pericoloso”. Eccoli, il muro e lo schianto. Pericoloso per chi, segretario? Forse per gli stessi stranieri che, in compagnia di una folla sempre più vasta di esclusi, spesso finiscono incastrati in ingranaggi oscuri e malfunzionanti dove le democrazie europee evidentemente non sono sufficientemente oliate. Ma il segretario non mi ascolta più. Mi dice tutto fiero: “Questa regione era piena di azeri. Poi nell’88 sono arrivati gli armeni e zac – simula una falce con sadica soddisfazione – sono tutti scappati. Adesso non ci sono più stranieri in Armenia”. Allude alle violenze interetniche scoppiate alle fine degli anni ’80, quando armeni e azeri si sono scoperti improvvisamente nemici nella controversia per il controllo del Nagorno-Karabakh degenerata più avanti in un cruento conflitto non ancora risolto. Peccato, però, che i circa 200.000 azeri messi in fuga o deportati nel 1988 non fossero assolutamente stranieri, né in quella provincia, né in altre aree dell’Armenia sovietica, ma gente che viveva a buon diritto in casa propria chissà da quante generazioni.

È ora di mostrare pietà per le mie povere orecchie. “Quindi, in Armenia adesso non ci sono più né povertà, né disoccupazione?”. Silenzio. Ho appena segnato un goal in rovesciata.

Torno placidamente a sbucciare i miei semi di girasole, che mi rimettono in pace con il mondo e dispongono lo spirito al nuovo strale d’amore, che, implacabile, mi colpirà al mio arrivo nella nuova città, Erevan.

Erevan è la capitale della Repubblica Armena, l’ultimo lembo di terra che la Storia ha lasciato a questo popolo, dopo averne stracciato le vesti più volte nel corso di un millenario cammino, iniziato nelle valli dell’alto Eufrate, dalle quali gli Armeni sono partiti espandendosi sul territorio dell’antico regno urarteo, oggi diviso fra Armenia, Iran e Turchia.

Qui le loro vicende si incrociarono con quelle di altri popoli indoeuropei e con quelle più note dei Persiani e dei Greci. Le ritroviamo infatti fra le pagine di Erodoto e Senofonte.

Quest’ultimo, in particolare, in un passo dell’Anabasi ricorda gli Armeni come un popolo estremamente ospitale e generoso di vini e di cibo; potesse tornare dal remoto V secolo avanti Cristo, Senofonte, vedrebbe che sotto questo aspetto nulla è assolutamente cambiato.

Qualche secolo dopo l’Armenia del Re Tigran il Grande è già un impero esteso dal Caucaso alla Siria, anche se presto arriveranno i Romani guidati da Pompeo a ridimensionarne le ambizioni.

Situata già allora in una zona di passaggio sulle linee espansionistiche di grandi imperi, l’Armenia paga alla geografia un tributo pesante, soprattutto a partire dal 301 d.C., anno della conversione al Cristianesimo, che ha creato da un lato il fertile terreno nel quale le radici armene continueranno a prosperare nonostante le persecuzioni e le diaspore, dall’altro lato, però, ha generato un ulteriore motivo di attrito fra gli Armeni e le potenze che si avvicendano nell’area: la cristiana Bisanzio, la Persia mazdeista, gli Arabi, i Turchi Selgiuchidi, i Turco-Mongoli, gli Ottomani.

In molti hanno attaccato, sottomesso e saccheggiato l’Armenia, costringendo alla fuga parte della popolazione. Tuttavia, pur essendo riusciti a piegarla sul piano politico, privandola dell’indipendenza, invano hanno tentato di assimilarla ai propri costumi religiosi e alle proprie vedute dottrinali.

La storia racconta che Vardan Mamikonian, eroe della resistenza armena contro i Persiani, prima della rovinosa battaglia di Avarayr nel 451, abbia dichiarato: “Colui che pensava che tenessimo la nostra fede cristiana a mo’ di vestito, ora sa che non più mutarla, come il colore della pelle, e non potrà farlo fino alla fine” È una fede che scorre nelle vene delle persone e di questa terra, dove le rocce di scabre montagne si trasformano in chiese, monasteri e croci di pietra, chiamate khatchkar: sono i simboli di un Cristianesimo tellurico e viscerale, che ancora resiste, sebbene in rovina, sui territori dell’Anatolia orientale, appartenuti all’Armenia storica fino a quando l’orrore del Genocidio perpetrato dai Turchi Ottomani nel 1915 non è arrivato a coprirne – senza riuscire del tutto – l’esistenza e le tracce.

Mimetizzato fra le violenze della Prima Guerra Mondiale, lo sterminio da parte dei Turchi ha lasciato circa un milione di morti e numero enorme di esuli dispersi in diversi angoli del mondo.

Alcuni trovarono rifugio in una terra a nord est, l’Armenia attuale, dove raggiunsero quelli che erano già stati messi in fuga dal sultano Abdul-Hamid II nel 1876.

Qui sarebbero rimasti anche dopo la fine del conflitto, quando nel 1921 i Bolscevichi subentrati allo zar, e la Turchia Kemalista, che invece aveva scalzato l’impero ottomano, di comune accordo avevano definitivamente rinchiuso l’Armenia in questo lembo di terra, strappandola definitivamente dalle sue memorie e dai suoi simboli sacri, primi fra tutti l’antica città di Ani e il monte Ararat.

Ma neanche qui furono finalmente al sicuro. Gli armeni, che da vari luoghi della diaspora migrarono verso la repubblica sovietica, si ritrovarono in un’Armenia piegata dalle difficoltà economiche e soffocata dalle strette maglie del regime sovietico, andarono incontro alle purghe staliniane, che avrebbero privato – ancora una volta! – la cultura armena delle menti più brillanti, affrontarono le sofferenze della Seconda Guerra Mondiale e quelle delle deportazioni ordinate nel ’49 da Stalin, che nel giugno di quell’anno trascinò in Siberia su carri bestiame oltre 50 mila cittadini sovietici, fra cui molti armeni, accusati di essere soggetti politicamente inaffidabili.

Per lunghi decenni l’Armenia è stata soprattutto terra di emigrazione e tale è rimasta a lungo anche dopo l’indipendenza, arrivata nel 1991 al termine di un periodo travagliato, in cui le difficoltà economiche hanno continuato a spingere la gente verso l’estero.

Fino a quando in tempi recenti l’Armenia non ha riaperto le porte a nuovi arrivi. Negli ultimi anni infatti nella repubblica caucasica hanno trovato rifugio moltitudini di siriani.

Con circa 20.000 persone accolte l’Armenia risulta al terzo posto per numero di rifugiati in arrivo dalla Siria.

A dispetto delle difficoltà economiche che il paese affronta, dalla disoccupazione diffusa al conflitto ancora aperto con l’Azerbaigian, il piccolo stato non ha esitato a mostrare solidarietà ai siriani in fuga dal conflitto che dal 2011 sta devastando, senza che si intraveda un minimo spiraglio di pace, la loro terra d’origine.

Alcuni sono discendenti degli armeni che, amara ironia del fato, hanno compiuto il percorso inverso verso il Medio Oriente un secolo fa, durante le violenze del genocidio; molti altri invece fuggendo hanno lasciato alle spalle una storia che dura da più di un millennio. Sarkis è uno di questi. Oggi vive in Armenia e qui lavora come barman in uno dei tanti bar della capitale, ma arriva da Kessab, cittadina della Siria nord-occidentale abitato in larga maggioranza da armeni.

Kessab è piccola, ma è un simbolo importante: è la testimonianza ancora viva della millenaria presenza armena in quei territori ed è tutto quel che oggi resta del Regno Armeno di Cilicia, durato come stato indipendente dal 1198 al 1375 prima di cedere all’invasione dei Mamelucchi.

Gli armeni di Kessab hanno anche un proprio dialetto, mi dice Sarkis con orgoglio, mentre racconta che ha lasciato la sua terra con tutta famiglia, per ricominciare da zero in Armenia.

Me lo dice con la stessa naturalezza con la quale spilla la mia birra o mi passa un mezzo quintale circa di anacardi giganti. Come se fuggire da una guerra che arriva e ti sfonda la porta di casa fosse un fatto triviale, l’argomento più consono alla conversazione semiseria con una sconosciuta, la sottoscritta, che, arrivata da chissà dove al bancone del bar, sta traducendo su richiesta di un pubblico plurilingue “Tu vuo’ fa l’Americano”.

Ma l’Armenia non è solo destinazione obbligata per persone in fuga: è anche la meta di molti giovani armeni che, dalle comunità diasporiche d’origine o dalle città dove erano emigrati, decidono di spostarsi o tornare qui inseguendo nuove opportunità. Come Daniel, il mio vicino di bancone, nemmeno trent’anni e un’evidente predisposizione alla chiacchiera, che lo spinge a svolazzare leggiadro su tutti i fiori dell’umana conoscenza, dalla storia della fondazione dell’Inter, passando per le origini dell’Imperatore romano Claudio e finendo ineluttabilmente sulle radici profonde della rivalità fra armeni e georgiani.

Fra le onde di una conversazione lunga e impetuosa mi racconta di essere tornato da pochi mesi a Erevan da San Pietroburgo, dove si è laureato e dove ha cercato, invano a suo dire, un lavoro decoroso. “Con alcuni amici abbiamo aperto un negozio di informatica, ma tutto era troppo complicato. Le leggi, la concorrenza e poi quelli lì che vengono a darti ordini e mangiare alle tue spalle”. “Capisc’ a mme” mi dice la sua espressione. Capisco, paisa’, capisco. “Qui”, continua, “è ancora tutto da fare. È più facile”.

E così passo in un attimo dal pettegolo pour parler all’attento studio del mercato del lavoro locale. “Cosa intendi, Daniel? Che potrei restare qui e trovare un lavoro?” Ovvio, mi risponde. “Che cosa potrei fare?” “Mah, poi ci pensiamo”: mi risponde. Mi piace l’approccio, ma veniamo alle questioni pratiche: “Devo imparare l’armeno. Dove lo trovo un insegnante?” “Eccolo. Lui fa l’insegnante” mi dice indicando un ragazzo seduto al bancone del bar.

Le informazioni necessarie sono stati raccolte: la birra è buona, gli anacardi, grassi; l’insegnante, pronto a iniziare; per il lavoro, mi par di capire, non c’è nessuna fretta. È fatta, quindi: sto per cambiare vita.

Sembra quasi un’idea semplice lasciare ogni cosa e ricominciare: l’affare di un minuto, se lo si guarda con gli occhi di chi migra da secoli e per secoli si è ritrovato a dover partire da zero.

La storia di questo popolo è una fitta trama di crolli e ricostruzioni, di partenze, di ritorni e nuovi inizi, che si ritrovano nel volto di Erevan, città periferica che ha iniziato una nuova vita da capitale armena proprio quando, nell’Ottocento, è diventata punto d’approdo per chi fuggiva dall’Anatolia.

Erevan, infatti, all’inizio del ‘900 era ancora in tutto e per tutto una città orientale, attraversata da cammelli e abitata in larga parte da Turchi musulmani. Nei decenni a seguire si è trasformata nella città-sacrario guardata dall’alto della Collina delle Rondini, il luogo che oggi ospita il Memoriale del Genocidio del 1915.

Qui, in fondo a una scala di marmo scuro che conduce, significativamente, sotto terra, un’esposizione fotografica, aspra e tagliente non per retorica e toni d’accusa, ma solo per il crudo realismo, ricostruisce l’orrore che più di un secolo fa si è abbattuto sugli armeni dell’impero ottomano strappandoli via con la forza dalla loro patria storica: dai primi massacri, ordinati dal governo ottomano alla fine dell’Ottocento, al tragico 24 aprile 1915, giorno in cui l’arresto dei leader e degli intellettuali della comunità armena segnò l’inizio insanguinato di una ripida discesa verso il baratro più nero della storia armena, dove sono sepolte le vite di circa ottocentomila armeni, uccisi o morti di stenti e fatica durante le deportazioni forzate attraverso il deserto.

Sul buio dell’abisso, in superficie, brucia la fiamma eterna della memoria armena, racchiusa fra le rigorose geometrie delle dodici lastre di basalto che compongono il monumento al Genocidio. Ma l’elemento che svetta più in alto è la guglia di oltre 40 metri che si innalza accanto alla fiamma simboleggiando la rinascita spirituale del popolo armeno e ricordando, da questa spianata in altura aperta sulla città, che Erevan è soprattutto il luogo in cui gli armeni, dopo aver attraversato il vortice di mille violenze, ancora cantano il miracolo della propria sopravvivenza.

Forse è proprio in quel canto la forza che ha generato il miracolo, forse è proprio cantando che gli armeni sono arrivati fin qui, si direbbe attraversando il lungo viale che celebra e ricorda Mesrop Mashtots, il creatore dell’alfabeto armeno, l’uomo che all’inizio del V secolo ha consegnato nelle mani dei suoi contemporanei, già più volte massacrati e dispersi, quel prodigioso strumento, la scrittura, che avrebbe permesso loro di continuare nei secoli a cantare la propria storia e la propria cultura, preservando se stessi.

Se un popolo non può essere salvato con la spada, se ne salvi almeno la memoria; se la nave affonda, resti il diario del capitano, scriveva Kapuscinski raccontando la nascita della letteratura armena, descritta come un fenomeno unico nella storia mondiale: un moto impetuoso di traduzioni dal greco, dal latino, dall’arabo, dal persiano, un fervido impulso, naturale e potente quanto l’attaccamento alla vita, che ha creato immense raccolte di manoscritti miniati, come quelli conservati fra le mura imponenti di Matenadaran, la biblioteca che ha dato finalmente riparo a codici medievali spesso tratti in salvo da devastazioni e violenze, andando ben oltre la funzione di archivio o museo, si innalza in fondo alla via intitolata a Mashtots come un vero e proprio monumento al valore sacro della scrittura come strumento di resistenza e come via d’uscita verso la resurrezione.

Questo inossidabile desiderio di vita si legge dappertutto fra le strade di Erevan, che, nonostante le fosche memorie di cui è disseminata, non sembra affatto una città rinchiusa nel proprio dolore.

Al contrario, Erevan è una città vivacissima, almeno secondo la mia classifica personale stilata sulla base di un indice ben preciso che ho chiamato IFU. Indice di frizzantinità urbana.

Per frizzantinità non intendo lo sciamare di folle o lo scintillio di insegne luminose, locali, negozi e di happening modaioli della malora dove tutti sembrano eleganti, sorridenti, compiti, fino a quando non si apre il buffet. La frizzantinità in questo caso è una forza cosmica, un motore invisibile che trasforma anche un gesto banale in una piccola rocambolesca epopea. Come quando chiedo a un’anziana signora: “Scusi, quale bus va a Tsitsernakaberd?” E la signora risponde che purtroppo non lo sa, ma lo chiede a un ragazzo, che lo chiede a un soldato, che si pianta per strada a fermare i piccoli minivan di passaggio lungo via Mesrop Mashtots fino a quando non appare quello giusto; e in tutto questo moto di pianeti che ruotano frenetici intorno a una ordinaria domanda, spinti apparentemente dal caos, puntualmente si trova anche il tempo di ascoltare una storia incredibile.

Se all’ultimo posto nella classifica IFU ho piazzato irrevocabilmente Lugano, senza ombra di dubbio Erevan sta assisa comodamente sul podio.

Al mio arrivo l’atmosfera è quella della sera del dì di festa: le strade sono ingombre di camion e di operai che addobbano le strade con una profusione di ombrellini colorati. Il traffico, come in ogni città del mondo, è quello indemoniato delle sei; sullo sfondo di un tramonto rosa come non ne avevo mai visti, frivolo vezzo della natura contro il tufo scuro e serioso degli edifici del centro, si leva una sinfonia di clacson. Sono gli automobilisti che protestano, ma gli operai non prestano alcuna attenzione e continuano beatamente nella loro opera: vestire a festa la città.

Osservo il passeggio attraverso il prisma della mia pinta di birra locale: l’aria dei giorni speciali e le temperature inconsuetamente estive hanno riempito le strade di colori, di gente, di vita. Tuttavia, mi tocca notare con un certo fastidio, anche qui come in Georgia, le bandiere nazionali piantate dappertutto fanno pensare di alla vigilia di una gloriosa finale mondiale fra l’Armenia e il Brasile. Ma non un triviale Brasile qualunque, proprio quello di Pelè.

Tuttavia, non è il calcio che si vuole celebrare, scoprirò il giorno successivo al termine di un’eroica arrampicata lungo le erte scalinate della Cascata, che dal centro della città conducono al parco della Vittoria e a Mayr Hayastan, la Madre Armenia, il monumento che riproduce con la consueta sovietica fantasia di grigio cemento e linee squadrate la figura imponente e volitiva di una donna con una spada in mano, in evidente posizione di difesa: il messaggio è forte e chiaro, ma, nel caso non lo fosse a sufficienza, la statua è circondata da carri armati e velivoli da guerra.

Il piedistallo della statua ospita il Museo Militare, nato in epoca sovietica come esposizione sulla Seconda Guerra Mondiale.

La memoria del conflitto qui è ancora molto sentita, mi racconta una delle operatrici del museo, mostrandomi, oltre una teca di vetro, la ricostruzione del momento in cui i soldati della divisione armena festeggiano la caduta dei nazisti ballando la loro danza tradizionale, chiamata kochari, nelle piazze di Berlino appena conquistata dall’Armata Rossa. Qui il 9 maggio, anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica, mi dice utilizzando la definizione comunemente usata nella storiografia sovietica e russa, è celebrato come una festa nazionale; anche se, aggiunge, dal 1992 è passato in secondo piano rispetto a un altro “9 maggio”, ovvero l’anniversario della conquista della città di Shushi da parte degli Armeni durante la guerra per l’indipendenza del Nagorno-Karabakh, regione autonoma che, come enclave armena assegnata all’Azerbaigian, nel 1988 aveva richiesto a gran voce alle autorità sovietiche l’annessione all’Armenia, innescando un conflitto fra i due stati e una controversia internazionale che dura con alterne vicende da quasi trent’anni.

“È possibile entrare nel Karabakh adesso?” le chiedo. “Artsakh. Qui diciamo Artsakh. Karabakh è una parola turca” mi bastona la guida. E poi continua “Certo che si può entrare. Partono i bus tutti i giorni dalla stazione Kilikia”. Ma come? La strada è aperta? Non è pericoloso? Mi guarda con compassione. “Gli azeri sparano al confine, ma noi non abbiamo paura, ci siamo abituati”.

Mentre io già provo a immaginare dove mi condurrà l’aver scoperto che la strada per il Karabakh – pardon, l’Artsakh – non è affatto chiusa, la sanguigna dama spegne le luci che illuminavano la teca di rosso vermiglio. “La vittoria sui nazisti è importante, ma quella sugli azeri lo è ancora di più”: anche in questo caso il messaggio è forte e chiaro.

L’organizzazione del museo sembra riflettere questa scuola di pensiero; lo spazio dedicato alla Seconda Guerra Mondiale infatti poco a poco è stato ridotto per fare posto alle tragiche memorie della guerra del Karabakh, la guerra di Liberazione, come viene definita nei testi che accompagnano i materiali esposti, che in verità hanno il tono sinistro della più accesa propaganda securitaria. Anche qui, come già visto a Gori, raccontare la guerra non è un modo di rievocare un mondo scomparso, fatto di pacifiche relazioni interetniche, e condannare l’ostilità artefatta che lo ha inevitabilmente distrutto; il ricordo sembra piuttosto l’occasione per fare testosteronico sfoggio di furore militare, di odio e di muscoli, come se di violenze quelle terre non ne avessero ancora abbastanza.

Che siano i nazisti, i russi, gli azeri, il filo che unisce dalle pareti dei musei vicende così lontane per epoche, attori e contesti è il fantasma della minaccia dell’Altro, contro la quale, ovviamente, vale ogni mezzo.

All’improvviso mi fanno cenno che è ora di chiudere. Ma come? Sono appena le 3. Chiudiamo prima, mi risponde un’operatrice, perché oggi è festa: è il compleanno di Erevan.

Adesso è tutto chiaro. Ecco svelato il mistero degli addobbi, dell’aria di festa e delle bandiere: Erevan compie 2798 anni.

Mi congedo dalle signore che hanno giustamente fretta di lanciarsi nei festeggiamenti ed esco dal parallelepipedo di cemento con tutta l’intenzione di procacciarmi un sacchetto di semi di girasole, una birra ed entrare nello spirito della festa, ma mi fermo a osservare la città da questo punto in altezza, dove la vista si apre arrivando fino all’orizzonte che disegna, oltre la nebbia dorata del pomeriggio autunnale, la sagoma azzurra e appena visibile del monte Ararat.

Alle mie spalle si staglia lo spettro dell’odio e della guerra, di fronte il simbolo onnipresente della perdita e del dolore che i due famigerati sodali portano inevitabilmente con sé.

Nel mezzo, sta la necessità neanche troppo improvvisa di restare ben oltre lo sparuto mucchietto di ore a mia disposizione, di fermarmi qui per arrivare a scoprire cosa si nasconde nelle viscere di questa terra, per decifrare i codici di questa lingua misteriosa e complessa, per comprendere lo straordinario prodigio che ha guidato, fra le numerose cadute, il rinascere eterno di questa cultura antica e ostinata.

Ma il tempo è nemico, oltre che tiranno. Esco dalla pausa di riflessione e vado a brindare a Erevan, agli armeni e alla resilienza, prima di riprendere la strada, che fra una manciata di albe e tramonti con vista sull’Ararat mi porterà altrove. Facendo, come sempre, tutto da sé

Nonostante la sua benevolenza, però, stavolta nel partire avverto della pesantezza. E non mi riferisco alle conseguenze dell’abuso di grassi animali, né allo zaino stipato di brioche e di quei dolci di sfoglia ripieni di vaniglia che ancora ritornano nei miei sogni più arditi. A rallentare i miei passi è qualcosa di impalpabile e leggero come un pensiero, che si materializza all’improvviso nel richiamo di un tassista: “Stepanakert! Karabakh!”. Allora è vero che la strada è aperta! La dama del museo non mentiva.

Tuttavia, ritorno a Tbilisi, per questa volta. L’autista annuncia che prenderemo la strada più rapida e più bella. Sul momento accolgo la notizia senza troppa partecipazione: per me che preferirei non partire affatto non c’è alcuna differenza fra l’una e l’altra variante.

Con l’avanzare dei chilometri, però, mentre attraversiamo le montagne e le foreste di Dilijan, non posso fare a meno di riconoscere del senso estetico all’autista.

Oltre i finestrini e davanti al mio naso, il bosco d’autunno sembra voler celebrare l’Armenia, vestendosi di tutti i suoi colori: il rosso del melograno, il viola dell’uva, l’arancio delle albicocche, il verde intenso dei boschi.

Doveva essere particolarmente ispirata Madre Terra, mentre dipingeva questa selvatica e caleidoscopica tela e, in questo lussureggiante scenario, non sembra di certo meno ispirata la mano che, nascosta fra le piccole case di legno, sparge nell’aria pungente di pioggia odore di brace, di funghi e di spiedo.

Scendendo di altitudine il paesaggio cambia e non solo per geomorfologia: dalla festa della bellezza al baccanale dell’umana bruttezza. Mentre attraversiamo Baghanis, un piccolo centro di circa 800 abitanti, Mamikon – questo, ho scoperto, è il nome dell’autista – mi indica degli edifici di cui restano solo malandate carcasse. Sono le tracce di una minacciosa presenza, quella del conflitto con l’Azerbaigian, che in questa zona ha inferto colpi particolarmente pesanti. “Il confine azero da qui è vicinissimo” – mi spiega Mamikon – “Eccolo là! Lo vedi? Di tanto in tanto qui sparano ancora”. Forse ho inteso male: sparano? “Sì. Ma solo di notte”. E ritorna, sereno, a guardare la strada.

Eccolo di nuovo, il confine: fra venti minuti e due timbri si riparte verso un’altra zona di confine, la regione di Samtskhe-Javakheti, dove la Georgia si incontra con l’Armenia e con la Turchia.

Questo posto segnerà la mia disfatta. Non ho mai temuto la tristezza o almeno ciò che il genere umano comunemente definisce come tale; al contrario, mi intrufolo spesso e di proposito negli scantinati di questo mondo, uscendone il più delle volte con un campionario di storie incredibili che a raccontarle sembrano quasi un romanzo.

Con queste premesse, mi metto in viaggio verso il Samtskhe-Javakheti, regione a cavallo della Via della Seta e di un fragile, turbolento confine, ma anche terra di incontri fra popoli diversi, di monti, di boschi e di gemme preziose: le chiese, i monasteri, i siti architettonici, che il suo ricco passato ha generosamente sparso tutto intorno.

Così arrivo piena di prospettive, nonostante le informazioni raccolte parlino anche di un assai gramo presente dal quale chi può scappa molto rapidamente.

Pare che la regione sia molto isolata dal resto della Georgia. Inoltre, è poverissima. E fredda, ragione per cui è nota come la Siberia del Caucaso, ma per me che ho vissuto in quella vera, trovandola amena come un’Arcadia imbiancata, il freddo georgiano è un particolare irrilevante.

Confidavo, insomma, una volta sul posto, di poter classificare il Samtskhe-Javakheti come uno di quei luoghi barbarizzati da giudizi superficiali e dagli stereotipi.

Tuttavia, ben più disarmante di un luogo comune è la certezza di non a riuscire smontarlo perché corrisponde alla cruda realtà: arrivata ad Akhaltsikhe, capoluogo della provincia, devo arrendermi all’aria di sconforto che si respira in questo remoto angolo del globo terrestre.

La sera diffonde il silenzio e il buio per le strade illuminate da pochi, inermi lampioni e dalle luci della fortezza medievale Rabati che domina dall’alto.

I cartelli stradali sulla mia testa annunciano la frontiera con la Turchia a 18 chilometri, mentre vado verso il centro della città guardandomi intorno in cerca di un bar o un assembramento di umani.

Akhaltsikhe non è sporca, né degradata o cadente, però in qualche modo è inquietante. Non la direi addormentata e nemmeno placida. Catalettica, forse è questa la parola giusta.

Fa eccezione quello che probabilmente è l’unico locale del centro, dove si incontrano soprattutto stranieri. Un paio di grosse comitive di americani e di russi, qualche tedesco.

Riconosco nella nube del chiacchierio il suono dell’italiano in una conversazione di cui afferro solo poche parole: San Donato Milanese e pipeline. Non ho modo di approfondire i dettagli, ma ne deduco facilmente che si tratta di lavoratori del settore oil&gas spinti in questa parte remota di mondo dalla presenza di un gasdotto che parte dal giacimento azero di Shah Deniz e si estende per quattromila chilometri, attraversando la Georgia nel suo percorso verso alla Turchia.

Mentre rientro verso casa, nell’atmosfera autunnale e letargica, solo il suono dei miei passi e l’eco di una domanda: ma in che posto sono finita?

Me lo spiega bene un tassista, il quale mi accoglie annunciandomi senza una ragione che non sopporta gli armeni. Gli chiedo il perché. Non lo sa; non gli piacciono e basta.

Sventuratamente, sembra non essere l’unico georgiano a non avere troppa simpatia per i coinquilini armeni, che rappresentano la larga maggioranza, pur essendo arrivati in questa zona meno due secoli fa, quando, in seguito alla guerra russo-ottomana del 1828-1929, sono migrati in massa dall’Anatolia Orientale fino all’attuale Samtskhe-Javakheti, ai tempi margine meridionale dell’Impero Russo.

Dallo status di “nuovo arrivato” a quello di “elemento alieno” e “minaccia per l’unità nazionale”, come ben sappiamo, il passaggio è abbastanza rapido e, viste le circostanze, neanche gli armeni in questa zona sembrano particolarmente di buonumore, incupiti dalle difficili condizioni di vita in uno stato in cui si sentono esclusi e cittadini di rango inferiore.

Come risultato, i rapporti sono piuttosto tesi e le interazioni scarse fra le due comunità, divise anche dal punto di vista logistico. Gli armeni infatti si concentrano principalmente in due centri, dove rappresentano la quasi assoluta maggioranza, Ninotsminda e Akhalkalakhi, situati nel punto in cui la Georgia converge con altri due stati: l’Armenia e la Turchia.

Ma non si pensi a un luogo caratterizzato dalla vivacità che l’immaginazione vorrebbe attribuire a un crocevia. Akhalkalaki mi fa pensare immediatamente a un bigio 2 Novembre in cui per giunta piove.

La cittadina è una tappa del percorso usato per i camionisti turchi, che trasportano merci attraverso il confine e che, stando alle chiacchiere, qui vengono in cerca di virile sollazzo; la strada che attraversa la città corre accanto a negozi con insegne in tre lingue diverse, ma le porte sono chiuse, le strade deserte e le poche persone che passano, in abiti scuri, camminano in fretta e a capo chino.

Perfettamente in tono con questa atmosfera color grigio mestizia, le sagome di edifici deserti con le loro mura di recinzione ormai prive di alcuna funzione. E’ quello che resta della base militare russa, dismessa nel 2008 insieme alle aspirazioni egemoniche di Mosca sul suolo georgiano.

Tuttavia, anche quello che si potrebbe definire un fatto positivo – il ritiro di una potenza ritenuta ingombrante da un paese che sta costruendo la propria indipendenza – non manca di trascinare con sé un triste risvolto.

Il ritiro dei russi, infatti, ha lasciato un vuoto significativo nelle tasche degli abitanti di Akhalkalakhi, per i quali la presenza della base, in un contesto caratterizzato da un’economia tutt’altro che fiorente, rappresentava un’opportunità di lavoro e una fonte di reddito, che ovviamente non sono state rimpiazzate da altre.

Gli interessi di una sperduta, gelida cittadina di confine sono poca cosa rispetto a un progetto nazionale, quello della Georgia indipendente, in cui la Russia non ha un posto assegnato. Al contrario, è un ospite indesiderato di cui liberarsi, per fare più spazio alla NATO, all’Europa e alle pipeline che avanzano a passo spedito.

Ed è subito evidente il meccanismo che ha trasformato una lite fra vicini in un conflitto etnico, in cui, mentre le grandi potenze giocano a Risiko, la gente comune impiega le poche energie rimaste ringhiandosi contro nella competizione per un lavoro malpagato o un orticello gelato del quale in fondo non saranno mai i veri padroni, perché la terra sulla quale vivono è già da tempo posta in gioco sui tavoli di ben altri colossi.

E mi sembra di averla già sentita, questa miserevole storia. Chissà dove, mi chiedo mentre mi allontano dal Samtskhe-Javakheti sull’ennesimo minibus stipato di persone e sacchi di verdure e mi preparo ad affrontare un’altra miserevole storia: la fine del viaggio.

Mi restano ormai poche ore, giusto il tempo di agguantare l’ultimo khachapuri, la focaccia georgiana al formaggio dall’evocativo profumo di forni di campagna e di stalle di altri tempi.

Con la mente ripercorro le strade già fatte, le foto scattate, i geroglifici di appunti scarabocchiati di corsa, perché nulla dei giorni appena trascorsi scivoli via dalla memoria; faccio l’elenco dei luoghi che ho visto e annoto quelli che non ho fatto in tempo a vedere, ma senza ansia.

Riparto dal Caucaso come sempre riparto dalla casa natale: sapendo che in un’ora, al massimo due mi accorgerò di aver lasciato indietro qualcosa, ma poco male, mi ripeto ogni volta, tornerò presto. E così sarà: l’arrivo del nuovo anno mi troverà nella piazza principale di Erevan, in mezzo a una folla di filippini e iraniani, ingessata dal ghiaccio e dai multipli strati di lana, ma stoica e festante come un Peppone all’apice della sua devozione per l’URSS.

Ben ritrovata, Erevan. Il mio viaggio riprende da qui, nell’alba lenta e impastata di sonno di lunedì 2 gennaio. La città è ancora immersa nel lungo dormiveglia che segue l’arrivo del nuovo anno e durerà fino al 6 gennaio, che per gli armeni è il giorno di Natale. Fuori è ancora buio e per non essere da meno sonnecchio anche io, mentre attendo che il caffè faccia il suo lavoro fissando la TV che trasmette “Scarface” in un improbabile russo. “Parti?” la domanda squarcia la coltre dell’obnubilamento mattutino, dalla quale appare uno degli ospiti dell’ostello, un armeno libanese che, stando ai suoi racconti, ha vissuto in mezzo mondo fino al giorno in cui ha deciso di trasferirsi a Erevan. “Sì, parto. Vado in Artsakh”. “Oh! Cool!”, esclama giulivo, “Ci sono stati scontri qualche giorno fa. E anche dei morti”. Poi continua “Io invece lì nel 1994 ho preso sei proiettili in una gamba. Ero giovane e quei sei proiettili mi sono stati utili. Mi hanno fatto capire cosa vuol dire essere armeno”. E poi va, lasciandomi con Al Pacino e una certa inquietudine.

Non ho la stoffa dell’eroe, né il fisico del duro. Inoltre, per mia fortuna, non ho mai visto un proiettile, e ora, mentre nell’aria aleggia ancora l’eco di discorsi sinistri, sento il mio bagaglio gravato di un ragguardevole necessaire di ansie miste.

Ma l’ansia si rivela presto un peso superfluo. L’ormai familiare stazione Kilikia poco alla volta si affolla di gente in partenza; i minibus e i taxi per Stepanakert, capitale del Nagorno-Karabakh, si riempiono, le persone si muovono.

Il lungo viaggio inizia sulle note di un pop scoppiettante, con il sottofondo di una querula voce di donna che canta i bicipiti di un giovane soldato. Non sembra di certo la colonna sonora di un dramma, questa triviale sinfonia del quotidiano che accompagnerebbe meglio uno scostumato B-movie.

Potere rassicurante del nazional-popolare: non siamo ancora usciti da Erevan e il mio necessaire di ansie è già andato perduto.

Fuori dalla città, scendendo verso sud, il paesaggio si perde in una nebbia fitta e gelata, che nasconde il profilo dell’Ararat.

Se l’inverno diradasse, da qui il monte si vedrebbe nitido, chiaro e imponente, così vicino da sembrare raggiungibile a piedi. Tuttavia, se le nubi color cenere si sollevassero, ancora prima della linea dell’orizzonte, si incontrerebbe quella dell’invalicabile confine turco, chiuso all’inizio degli anni Novanta, quando la Turchia, intervenendo a supporto dell’Azerbaigian, ha deciso di interrompere ogni relazione diplomatica con l’Armenia, all’indomani dello scoppio della guerra del Nagorno-Karabakh, il terribile conflitto armato che ancora oggi chiude ogni possibilità di dialogo fra armeni e azeri, senza contare le ricadute negative sulle relazioni turco-armene.

Il conflitto fra i due popoli non è di certo un antico retaggio; fin dal Medioevo, infatti, armeni e azeri hanno condiviso lo stesso spazio e secoli di storia comune sotto il dominio persiano e sotto quello russo imperiale.

Lo stesso Karabakh, regione contesa, è stata per lungo tempo il luogo di incontro fra la comunità armena cristiana e quella tatara musulmana che oggi si definisce come azera.

Il dialetto, la musica, i costumi del luogo sono nati dal loro continuo dialogare, al quale si unisce l’elemento persiano; le chiese medievali innalzate dagli Armeni nel Karabakh, sono testimonianze incontrovertibili della loro antica presenza nell’area; non sono trascurabili, allo stesso modo, le tracce che raccontano il vissuto delle comunità musulmane sopraggiunte probabilmente nel XVI al seguito della dinastia persiana dei Safavidi.

I primi segnali di tensione fra Armeni e Azeri si manifestano all’alba del XX secolo con la guerra armeno-tatara del 1905, scoppiata sullo sfondo della mobilitazione operaia che scuote l’Impero Russo, nuovo signore del Caucaso dall’inizio del secolo precedente. Il disordini si intrecciano con le rivendicazioni dei neonati movimenti nazionalisti e degenerano rapidamente nelle violenze interetniche, che hanno lasciato a entrambe le parti una pesante eredità: diverse migliaia di vittime e un astio che sarebbe ulteriormente cresciuto fino a divampare di nuovo nel 1918, quando al crollo dell’Impero Russo sotto l’urto della Rivoluzione, Georgia, Armenia e Azerbaigian vivono una stagione di indipendenza, breve, ma significativa abbastanza da segnarne i destini. Con i colpi della Prima Guerra Mondiale ancora nell’aria, con la ferita del Genocidio ancora sanguinante, gli Armeni combattono contro gli Azeri per definire i rispettivi confini.

Dopo una brutale guerra civile, entrambi chineranno la testa a forze esterne, prima ai Turchi, poi ai Bolscevichi.

Questi ultimi nel ’21 assegnano il Nagorno-Karabakh all’Azerbaigian puntando probabilmente a favorire una regione economicamente più solida rispetto all’Armenia, che invece era in ginocchio, e cercando, quasi sicuramente, di compiacere la Turchia kemalista, amica dell’Azerbaigian e da un po’ di tempo a questa parte, anche dei Bolscevichi; due anni dopo creano all’interno dei confini dell’Azerbaigian, in modo da non toccare l’Armenia direttamente, la Regione Autonoma del Karabakh, popolata al 90 percento circa da armeni.

Le conseguenze della sconsiderata politica bolscevica resteranno silenti per decenni, ingabbiate nella fitta rete del potere sovietico, ma all’aprirsi delle prime falle del sistema dilagheranno velocemente con molteplici ondate di caos e violenze partendo proprio da questo montuoso epicentro.

Qui nel gennaio del 1988 la componente armena della popolazione, pari a circa l’80 percento, presenta alle autorità sovietiche la volontà di unirsi alla Repubblica Armena. In assenza di una risposta da parte di Mosca il movimento indipendentista cresce e si allarga rapidamente; purtroppo, mentre il Soviet Supremo tentenna, gli azeri non restano di certo a guardare. Gli incidenti si ripetono, le aggressioni nei confronti degli Armeni si susseguono, culminando nel febbraio di quell’anno nel pogrom di Sumgait, che i testimoni ancora oggi ricordano come uno scenario da film dell’orrore.

Per sfuggire alle persecuzioni quasi 200 mila Armeni lasciano l’Azerbaigian; agli Azeri residenti in Armenia toccherà la stessa sorte, ma di senso inverso.

Sullo sfondo del tracollo dell’URSS proprio in quei mesi per l’Armenia e l’Azerbaigian si delinea una traiettoria futura da stati indipendenti; i rispettivi percorsi, però, pur essendo strettamente legati, si muovono in direzioni fra loro opposte e contrarie. Per gli Armeni, quei ripetuti attacchi sono pericolosamente simili a quelli degli Ottomani; per gli Azeri, invece, l’atteggiamento degli Armeni è una chiara minaccia all’unità territoriale della Repubblica.

Lo strappo fatale arriva alla fine del 1991 quando la popolazione armena del Nagorno-Karabakh approva con un plebiscito l’indipendenza della regione.

Nei primi mesi del 1992 gli Armeni hanno allontanato l’esercito azero dal suo ultimo baluardo, la città di Shusha, che oggi si chiama in armeno Shushi; in seguito con un’offensiva del 1993, l’Armenia è riuscita a espandersi ancora portando sotto il proprio controllo gran parte del Karabakh, operazione, quest’ultima, che non è stata di certo condotta in livrea da gran gala e guanti bianchi, ma con la solita, inveterata violenza che nei conflitti armati del nostro tempo esce sempre più spesso dalle fila di eserciti e gruppi armati per abbattersi incontrastata sulle vittime civili.

L’Armenia, dunque, ha vinto, o almeno così si direbbe. Ma a ben guardare gli esiti del conflitto, la parola “vittoria” suona fuori posto. Il “cessate il fuoco” sancito nel 1994 ha sospeso le operazioni militari, ma non ha risolto la controversia, bloccata da quasi vent’anni dal contrapporsi insanabile e ostinato delle due parti, forte ognuna di una delle proprie ragioni: da un lato l’Azerbaigian, che rivendica l’intangibilità delle proprie frontiere, dall’altro, il Karabakh, sostenuto dall’Armenia, che riafferma il diritto all’autodeterminazione dei popoli.

Ma il più dolente dei nodi oggi è rappresentato dai cosiddetti “territori occupati”, ovvero la striscia di terra che circonda il Karabakh, strappata al controllo azero dall’Armenia nel corso del conflitto con l’intenzione di creare una zona cuscinetto.

Per l’Azerbaigian, ovviamente, l’occupazione di quelle aree, abitate in epoca sovietica da circa 500 mila azeri e ancora oggi controllate dagli armeni del Karabakh, non è altro che un’azione iniqua che minaccia di correggere con le armi.

Le vertiginose cifre delle spese militari, generosamente foraggiate con la vendita del petrolio, sembrano dire che gli avvertimenti potrebbero tradursi da un momento all’altro in fatti. Gli armeni, del resto, pur con un budget più modesto, non sono meno solerti nel rifornirsi di armi dalla Russia.

La tensione, quindi, non è mai svanita, come del resto lo spettro del ritorno alle armi che rischia di trasformarsi in una tragica realtà, come accaduto nell’aprile del 2016, quando gli scontri al confine, che continuano ancora oggi, sono sfociati in quattro giorni di guerra, costati circa 200 morti.

Se la parola “vittoria” è poco felice, la parola “pace” suona del tutto beffarda, soprattutto se si pensa alla catastrofe umanitaria che il conflitto ha lasciato dietro di sé: più di 20.000 morti e circa un milione di sfollati, strappati con la forza dalle loro case dove non faranno mai più ritorno. A questi si aggiungono il senso di insicurezza perenne e i fumi accecanti del trauma che agli occhi dell’uno deformano i lineamenti dell’altro, creando immagini di creature mostruose con le quali è impossibile cercare un dialogo, meno che mai una riconciliazione.

La guerra ha solo cambiato forma, ma è ancora qui, su queste terre ridotte a un patchwork bislacco, attraversato da confini che ormai sono più simili a faglie: a ovest si estende la Turchia e più a sud, il Nakhichevan, un ritaglio di Azerbaigian finito fuori dal resto della repubblica; alla loro destra, l’Armenia, che si allunga verso meridione fino all’Iran in una sottile striscia di territorio, lo Zangezur; a est l’Azerbaigian e, al suo interno, il Nagorno-Karabakh, incastrato in uno stato che ne reclama l’appartenenza, ma non ne riconosce l’esistenza, e collegato all’Armenia solo attraverso un angusto budello: il corridoio di Lachin, lo stesso che attraverso dopo cinque ore circa di viaggio lungo la strada per Stepanakert.

Il tassista mi avvisa: siamo quasi arrivati al posto di frontiera. Frontiera ovviamente non è il termine più opportuno da usare. Il Karabakh formalmente non esiste, di conseguenza neanche i suoi confini. In più, suona strana la parola “frontiera” applicata alla piccola costruzione in pietra sul ciglio della strada, che si insinua libera in una verdissima gola rocciosa. Neanche l’ombra di una barriera, di un posto di blocco; sembra, a quanto dicono, che fermarsi non sia neppure un obbligo, ma solo un eccesso di zelo.

Ma non si dica che vivere al Nord non mi ha insegnato nulla: passaporto in mano, vado a dichiarare la mia presenza. La guardia lascia la sua tazza di tè, apre la finestrella e prende il mio passaporto. Dà una rapida occhiata, mi chiede il motivo del viaggio e poi mi riconsegna il documento, insieme a un foglietto di carta che indica l’indirizzo dove dovrò recarmi a Stepanakert per avere il visto di ingresso. “Quindi, ricapitolando, appena arrivo a Stepanakert, devo subito andare in questo posto?” La guardia mi risponde: “Ma no, perché “subito”? Anche domani, dopodomani. L’importante è avere il visto prima di tornare a Erevan. Con calma”.

Il mio ingresso nel Karabakh, territorio occupato e repubblica fantasma del Caucaso, avviene così: con calma, sullo sfondo bucolico di un paesaggio montano dove probabilmente il transito di pecore e capre è frequente tanto quanto quello delle automobili.

Arrivata in città, mi sottraggo ai consigli della guardia e vado subito a chiudere i conti con la burocrazia all’indirizzo indicato. Sul foglio di carta è scritto “Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Nagorno-Karabakh”.

Come sarà il ministero degli Affari Esteri di una Repubblica secessionista, non riconosciuta da nessun altro stato? Mi chiedo mentre apro la porta socchiusa dell’edificio. Sembra singolare già solo l’idea che una Repubblica “inesistente” possa avere un Ministero o un governo eletto oppure un’università.

Eppure, mentre mi guardo intorno mi accorgo che l’unico elemento dissonante è la totale assenza di elementi dissonanti in questa placida capitale fra i monti, forse non troppo mondana, ma di certo più vivace di Lugano.

Stepanakert è una cittadina di provincia, ordinata, pulita, con un discreto passeggio di gente che, attratta dalle temperature insolitamente poco sopra lo zero, indugia pacifica nella piazza principale, dove si affaccia il palazzo del Governo e sventola la bandiera della Repubblica. Come in qualunque altra capitale.

Il Ministero degli Affari Esteri, però, non somiglia per nulla a un ufficio pubblico, non a quelli a cui sono abituata, almeno: qui è tutto silenzioso e ordinato.

Non ci sono tornelli, né divise a sbarrarmi la strada, quindi entro. Mi danno un modulo da compilare, poi mi indicano una stanza e una poltrona. “Prego, si figuri, dopo di lei. Attenda un secondo, arriviamo subito”. Quanta deferenza nell’aria. Davvero strani questi uffici pubblici del Karabakh.