Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’ASSEMBLEA GENERALE

proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

10 dicembre 1948 – 10 dicembre 2018. Quando abbiamo aperto l’articolato della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che compie oggi settant’anni, siamo tornati indietro nel tempo, per poter affermare con coscienza che quelle parole furono scritte con la forza di un recente passato di morte e cadaveri e una speranza di futuro che rende quelle parole oggi ancora incredibilmente attuali.

La foto è quella di Eleanor Roosvelt che ha fra le mani un grande giornale, sono le pagine in cui è scritta la Dichiarazione, un lavoro che insieme a Roosvelt vide impegnati René Cassin, giurista e diplomatico francese, considerato il padre spirituale della Dichiarazione, il canadese John Peters Humphrey, giurista e considerato uno dei padri del sistema di tutela dei diritti umani. E ancora: l’australiano William Hogdson, il cileno Hernan Santa Cruz, il sovietico Alexander Bogomolov, il libanese Charles Habib Malik, relatore del Comitato, il cinese Peng Chun Chang e il britannico Charles Dukes.

La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

1. Il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;

2. Gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza;

3. Gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;

4. Gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità;

5. Gli articoli 18-21 sanciscono le libertà fondamentali (libertà di pensiero, di opinione, di fede religiosa e di coscienza, di parola e di associazione pacifica);

6. Gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali;

7. I conclusivi articoli 28-30 definiscono aspetti generali ed ambiti in cui non possono essere applicati, in particolare che non possano essere usati contro i principi ispiratori della dichiarazione stessa.

Settant’anni dopo il mondo, la tecnologia, la società e il lavoro sono profondamente mutati. Eppure, in questo sta, come scriviamo, la drammatica contemporaneità di quell’articolato. Scorrete veloci le notizie su qualsiasi sito di informazione (informazione eh!) e purtroppo vedrete scorrere davanti a voi prima uno, poi l’altro di questi articoli che ricoprono valore universale.

I diritti sono universali, non si applicano solo ai ricchi, o ai quadranti che si ritengono portatori di civilizzazione. I diritti sono umani, là dove il concetto stesso di umanità è stato svilito fino a rappresentare un dato ininfluente, in un lungo e sanguinoso cammino che possiamo retrodatare forse proprio all’utilizzo dell’atomica statunitense sulle città giapponesi indifese. Quando cioè la guerra ha iniziato a colpire sempre di più la popolazione civile.

La guerra è la violazione più evidente di un diritto, quello alla pace, ma oggi viviamo in Italia e in Europa un vento di ingiustizie sociali che corrispondono a violazioni di diritto inserite in leggi statuali: un vero e proprio corto-circuito del progredire dell’umanità. Per questo la Dichiarazione e in ogni caso il lavoro che si può e si deve compiere a favore e in difesa dei diritti è una delle nuove frontiere che aspettano un pensiero rinnovato progressista, quando in Italia il Censis parla di sovranismo psichico e in Europa non si riesce a trovare una sponda capace di essere davvero una buona guardiana del rispetto di quei principi che hanno una instancabile sacralità congenita.

Q Code Magazine ha deciso di associare a ogni articolo della Dichiarazione una storia, o una foto, un ragionamento, una analisi, una poesia e molto altro ancora. In una narrazione collettiva che abbiamo costruito e che iniziamo a lanciare da oggi.

In neretto troverete ogni passaggio del testo ufficiale della Dichiarazione, poi il racconto di tante voci.

A tanti compagni di viaggio abbiamo chiesto quale articolo volessero raccontare, con che linguaggio. Perché volessero farlo non abbiamo avuto bisogno di chiederlo. Lo sappiamo. Oggi più che mai.

Buona lettura.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

È indubitabile l’alto impatto e la suggestione che il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riesce a suscitare in chi lo legge con attenzione e in maniera non scontata.

La libertà e l’uguaglianza per tutte le persone, la presenza contemporanea di dignità e diritti in ogni luogo e per ogni tempo…

Si tratta davvero del grande compimento della stagione delle “Dichiarazioni dei diritti” iniziata con la Rivoluzione francese. Ma sarebbe un grave errore considerarla un punto di arrivo e personalmente, come persona che cerca di considerare i diritti umani come propria bussola quotidiana, proprio l’Articolo 1 mi ha sempre suggerito invece l’idea di un primo passo che attende tutti quelli successivi. Di un percorso ancora da intraprendere e soprattutto da completare.

Sbagliano tutti coloro che considerano questo testo – votato proprio settant’anni fa – come una specie di monumento, un simulacro di belle intenzioni ma che rimane freddo e fuori dalla storia quotidiana. È in realtà uno sprone, soprattutto perché (forse per la prima volta in maniera così compiuta) parla di diritti una prospettiva eminentemente sociale e collettiva.

Non c’è più solo una rivendicazione individualista di ogni persona contro il mondo, ma una chiara consapevolezza del fatto che la dignità e diritti di ciascuno si possano realizzare solo se collettivamente si è in grado di costruire a partire dai diritti una nuova forma società. È il primo seme della pace positiva, è il primo seme di una pace vista non solo come assenza di guerra e del tuonare del cannone (non va dimenticato come il voto di Parigi avveniva pochi anni dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale) ma come compimento dei diritti umani per tutti e per ciascuno.

Per questo ognuno di noi è chiamato a realizzare il proprio passo verso il compimento dell’Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e come attivisti del disarmo umanitario (da notare questa formula e questa significativa consapevolezza che i movimenti contro le armi hanno ormai acquisito) ne abbiamo avuto prova proprio un anno fa, quando la nostra campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Ed allora è importante capire la portata rivoluzionaria di quelle che non sono solo parole, ma sono ormai anche un progetto politico che deve essere dichiarato se vogliamo sperare di riuscire a metterlo in pratica. Lo dicono in maniera forte le parole pronunciate da un altro Nobel per la Pace, Martin Luther King, nell’immediata vigilia della sua morte, di cui quest’anno abbiamo celebrato il 50º anniversario “Men, for years now, have been talking about war and peace. But now, no longer can they just talk about it. It is no longer a choice between violence and nonviolence in this world; it’s nonviolence or nonexistence. That is where we are today. And also in the human rights revolution…”

“Gli uomini, per lunghi anni ormai, hanno parlato di guerra e pace. Ma ora non possono più solo parlarne. Non si tratta più di una scelta tra violenza e nonviolenza in questo mondo: è nonviolenza o non esistenza. Ecco a che punto siamo oggi. E anche nella rivoluzione dei diritti umani… “

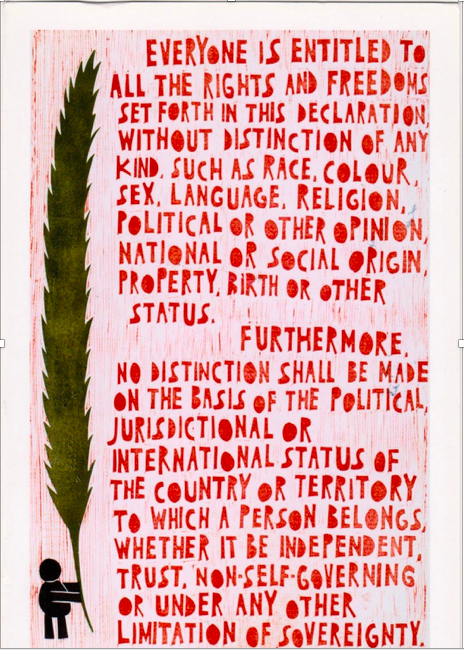

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di

ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Non ci si è ancora ripresi dall’enormità dell’enunciazione del primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, cioè l’idea di diritti fondamentali di uguaglianza, libertà e la dignità che spettano a tutti gli individui sin dalla loro nascita, che si passa subito ad un principio egualmente straordinario dei diritti dell’uomo: la loro universalità.

Il secondo articolo della Dichiarazione enuncia infatti che diritti umani enunciati nella Dichiarazione Universale – quel bagaglio

di principi unici e assoluti che governano tutti gli esseri umani nel tempo e nello spazio – spettano a tutti, senza possibilità di deroga, discriminazioni o eccezioni: se gli esseri umani sono nati eguali e liberi, in sostanza, vuol dire che tutti hanno gli stessi diritti. Uomini, donne, giovani e anziani, ricchi e poveri, non importa la loro – la nostra – razza, origine, appartenenza culturale, religiosa, sociale, politica, identità biologica o di genere, colore della pelle, o altre differenze.

Siamo tutti uguali, ergo abbiamo tutti gli stessi diritti.

L’universalità dei diritti umani è una dichiarazione poderosa. Da un punto di vista giuridico, l’articolo enuncia un principio che si applica ai singoli come alle comunità, e che aprirà la strada alle successive fasi di legiferazione e specificazione dei diritti civili, politici, sociali economici e culturali, soprattutto con riguardo agli obblighi specifici per gli Stati. Infatti, anche nelle due grandi Convenzioni per i Diritti Umani successive – che insieme alla Dichiarazione Universale costituiscono il “International Bill of Human Rights”, la Convenzione Internazionale per Diritti Civili e Politici (ICCPR, entrata in vigore nel 1976) e la Convenzione Internazionale per i Diritti Sociali, Economici e Sociali (ICESCR, 1976), gli articoli 2 sono a tutela del principio di non discriminazione, rispettivamente nei commi 2.1 e 2.2. Da questo principio derivano, inoltre, Convenzioni che mirano a proteggere categorie specifiche, considerate più “vulnerabili”, da tali discriminazioni. Le più conosciute sono la Convenzione contro l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale (ICERD, entrata in vigore nel 1969), la Convenzione contro l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW, 1981), la Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità (2008).

La Protezione

Se la Dichiarazione Universale è considerata diritto internazionale consuetudinario, secondo il Comitato dei Diritti Umani nel suo “Commento Generale n. 18”, il principio di non-discriminazione costituisce “un principio generale di base per la protezione dei diritti umani”.

Comprendere cosa ostacola l’accesso a, o l’esercizio di, un diritto fondamentale è l’esercizio primario da fare per “proteggere” i diritti di tutti.

Secondo lo stesso Comitato, il termine “discriminazione” deve essere inteso per “comprendere ogni distinzione, esclusione o preferenza usata sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro, origine sociale o nazionale, proprietà, nascita o altri status, che abbia l’effetto di annullare o inficiare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio di tutti gli individui, in maniera equa, di tutti i diritti e di tutte le libertà”. Quando qualcuno non riesce a godere – o non le/gli è riconosciuto

l’esercizio – di un diritto, la domanda da farsi è: quali sono gli ostacoli?

La protezione dei diritti umani, ovvero fare in modo che tutti possiamo avere i nostri diritti riconosciuti, possiamo goderne ed esercitarli, è l’esercizio, cioè il lavoro, che fanno le agenzie delle Nazioni Unite, ma anche i nostri legislatori. E soprattutto, è un compito di tutti, oltre che un nostro diritto.

L’Equità

Secondo il Comitato però, il godimento dei diritti e delle libertà in maniera equa non significa necessariamente che gli individui siano trattati in maniera identica in ogni situazione. Siamo tutti uguali, sì, ma siamo anche tutti diversi, perché ognuno di noi ha le proprie specificità. Per non essere discriminati, bisogna fare in modo che tutti accediamo, “on equal footing”, cioè in maniera eguale, all’esercizio dei propri diritti, ognuno secondo i propri bisogni e le proprie necessità. Anche questo è un compito di tutti,

di chi legifera e di chi mette in piedi meccanismi di welfare sociale, di chi insegna nelle scuole e di chi disegna le strisce pedonali.

Garantire l’equità dei diritti significa infatti non solo trattare tutte e tutti allo stesso modo, ma fare in modo che tutte e tutti possano accedere ai loro diritti, dalla vita, all’istruzione, alla salute, all’acqua, al cibo, e così via per tutti gli articoli della Dichiarazione che seguiranno dopo questo.

I diritti sono per tutti/2

Il passo compiuto nel 1948 è sicuramente un grande passo per l’umanità. Sono trascorsi solo settanta anni, eppure mai come ora, nonostante il principio di non discriminazione ormai ci sembri assodato e irrinunciabile, c’è un gran bisogno di assicurarci che sia rispettato.

La discriminazione assume molte, infinite forme: da una legge iniqua, ad una parola sbagliata messa in una frase, ad un comportamento nell’autobus, e di lì fino ad un sistema di oppressione, magari militare, magari civile, contro altri individui.

Di discriminazione siamo circondati, e contro tutte le forme di discriminazione ci dobbiamo sempre battere. Perché i diritti sono inalienabili e universali, ma chi ha più difficoltà ad esercitarli ha bisogno dell’aiuto di chi queste difficoltà non le ha. Perché la discriminazione di genere, per citarne una di tante, appartiene alla stessa forma di esercizio iniquo ed arbitrario del potere che discrimina le razze e le minoranze, negando loro l’accesso e l’esercizio dei loro – dei nostri – diritti fondamentali, e la lotta contro tutte le forme di discriminazione assume perciò una valenza universale.

Se è vero che, come aveva considerato l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Preambolo della Dichiarazione Universale, “il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”, noi abbiamo il compito imperativo di portare avanti questo messaggio e di difendere la nostra coscienza umana attraverso un continuo lavoro di “protezione”, di riconoscimento di tutte le identità, singole e comunitarie, della loro uguaglianza, della loro e della nostra universalità, attraverso un’incessabile e instancabile battaglia per i diritti di tutti.

*Questo articolo rispetta il pensiero dell’autrice espresso a titolo personale

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona

La canzone è Srinivas di Marc Ribot, cantata da Mark Ribot e Steve Earle, e racconta la storia di un hate crime verso un ingegnere indiano ucciso in un bar in Texas.

Un esempio dell’America trumpiana e di quello che rischiamo anche noi se non contrastiamo l’hate speech che dilaga. Dice mad man pulled the trigger, Donald Trump loaded the gun…..

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Un tempo, questo edificio – oggi musealizzato – era il mercado de escravos, il mercato degli schiavi. Era posto appena al di fuori delle antiche mura della piccola cittadina portuale di Lagos, ora nota località turistica dell’Algarve, nel sud del Portogallo.

A partire dal XV secolo, Lagos è stato uno dei maggiori centri della tratta degli schiavi, che prelevati dall’Africa venivano portati in Europa per poi essere venduti.

È qui che si ritiene si sia svolta la prima vendita di schiavi della storia moderna europea. Era l’8 agosto 1443. A essere vendute furono 235 persone.

Il cronista portoghese di corte Gomes Eanes de Zurara assistette all’evento, che così descrive:

*«Al mattino presto, quando il vento era calmo, i pescatori cominciavano a preparare le loro barche, a prendere i prigionieri e a portarli dove gli veniva ordinato. Alcuni avevano la testa bassa e i volti solcati dalle lacrime, si guardavano tra loro; altri piangevano di dolore e alzavano la testa al cielo (…); alcuni si battevano il volto con le palme delle mani e si buttavano a terra; altri ancora intonavano dei canti di lamentela come usavano fare nelle loro terre d’origine.

Poi arrivavano coloro che erano incaricati di dividere gli schiavi e iniziavano a separarli (…). Un lavoro senz’altro faticoso. Separavano i bambini dai genitori, mettendo i bambini da una parte e i genitori dall’altra, coi bambini che cercavano disperatamente di tornare dai loro genitori; le madri cercavano di tenere i bambini stretti nelle loro braccia e si gettavano a terra ferendosi, senza badare alla loro sicurezza, per evitare che i loro bambini venissero presi. E così compivano il faticoso lavoro di separare gli schiavi»

*[Brano tratto da Crònica dos Feitos da Guiné, di Gomes Eanes de Zurara, 1452-1453, capitolo XXV]

Oggi la schiavitù è vietata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da tanti altri strumenti giuridici. Eppure, il fenomeno non solo esiste ancora, ma è persino aumentato. Si parla di forme di “schiavitù moderna”. Nel mondo, almeno 40,3 milioni di persone ne sono vittime. Il dato è stato diffuso dall’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) lo scorso 2 dicembre, in occasione della Giornata mondiale per l’abolizione della schiavitù. Vi rientrano le vittime di pratiche come il lavoro forzato (24,9 milioni di persone), i matrimoni obbligati (15,4 milioni di persone) e il traffico di esseri umani. Il dato si gonfia, però – ricorda l’agenzia ONU – se consideriamo le 16 milioni di persone che vengono sfruttate in alcuni settori privati, come i lavoratori domestici, i braccianti agricoli e gli operai.

Gli schiavi di oggi sono i migranti.

Secondo uno dei massimi esperti in materia, il prof. Kevin Bales, il 10% degli schiavi è un migrante, e la percentuale arriva al 75% nei paesi industrializzati e nel Medio Oriente.

«Lavorano in cambio di niente; vengono sfruttati sessualmente, o come forza lavoro, o come manodopera per la criminalità, o per i loro organi. La loro libertà, i loro diritti, le loro scelte, vengono portate via, e loro diventano un mezzo per fare soldi. Schiavi moderni possono essere le donne di servizio nelle residenze più facoltose; i ragazzi che vi lavano la macchina e quelli che vi dipingono casa; chi raccoglie pomodori nei campi e chi vi fa la manicure. Il filo rosso è che si tratta sempre di lavori poco specializzati e poco pagati».

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

« La sofferenza e il dolore dell’esilio non li avrei sicuramente subiti se avessi potuto vivere in libertà nel mio paese.»

(Dalla lettera scritta da Reinaldo Arenas, prima di suicidarsi)

Prima che sia notte è l’autobiografia di Reinaldo Arenas, poeta e scrittore cubano. Nato in un villaggio di campagna, Arenas cresce nella povertà e appoggia fin da giovane la rivoluzione comunista. Ne prenderà in seguito le distanze, contestando pubblicamente la repressione praticata dal regime nei confronti degli oppositori.

Lo scrittore pagherà questa presa di posizione con la censura delle sue opere e con periodi di internamento nei campi di lavoro per antirivoluzionari e omosessuali.

Nel 1973, viene incarcerato e torturato a causa della sua omossesualità dichiarata. “Gli omosessuali, non erano trattati come esseri umani, ma come del bestiame (…) per il minimo peccato venivano crudelmente picchiati” racconta Arenas. Commovente è la scena in cui ci descrive le sue notti, trascorse in prigione con L’Illiade tra le braccia, respirando il profumo delle sue pagine.

Forse, un disperato tentativo di superare la situazione disumanizzante e di degrado profondo vissuto. Le parole scelte per descrivere la permanenza nella prigione del Morro e in seguito a Villa Marista, carcere dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, trasmettono con precisione chirurgica il senso di annientamento dell’individuo.

Un luogotenente, che si era presentato con il nome di Gamboa inizio il suo interrogatorio chiedendomi se sapevo dove fossi ; risposi di si, ero all’Agenzia per la sicurezza Nazionale. Mi disse in seguito : “Sai cosa significa ? Significa che possiamo farti sparire, possiamo annientarti e nessuno lo saprà. Tutti ti credono al Morro, dove è molto facile morire accoltellati, ad esempio”.

Dopo numerose angherie e trattamenti degradanti, Arenas tenta il suicidio. Nel 1980, quando Castro autorizza l’esodo di massa dei dissidenti, lascia Cuba e si trasferisce a New York. Malato di Aids, il “figlio e vittima” della rivoluzione, si suicida nel 1990.

Il libro si inserisce in un’ampia riflessione sull’atteggiamento dei regimi non democratici, che soffoca e schiaccia gli individui, sottoponendoli a trattamenti degradanti, in una sorta di girone infernale, fatto di orrore e miseria umana. Ma il libro esprime con forza anche la volontà di un uomo che decide di resistere, nonostante la consapevolezza di un dolore inevitabile, come quello dell’esilio ; un uomo che non si spezza, mantenendo salde le proprie idee.

“Circondato da spie, vidi fuggire la mia giovinezza senza essere mai stato una persona libera. La mia infanzia e adolescenza erano state sotto la dittatura di Batista e il resto della mia vita sotto la dittatura ancora più implacabile di Fidel Castro. Non ero mai stato un vero essere umano nel pieno senso della parola.”

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Nessuno è sconosciuto al diritto, è scritto così, me l’hanno spiegato.

Nessuno è sconosciuto, ci sono diritti naturali che vengono prima dei diritti positivi. C’è una soggettività che è universale, non solo statuale.

Nessuno è sconosciuto, in ogni luogo, è scritto. Sei sconosciuto, ci dicono in troppi luoghi.

Quanto sono stretti gli ambienti in cui ci troviamo oggi? Quanto restringiamo i nostri diritti – nostri di tutti – quando non riconosciamo l’esistenza di un diritto universale?

Dov’è ogni individuo che, in ogni luogo, si sente soggetto del diritto, quello del riconoscimento della propria personalità giuridica in quanto essere umano, e riconosce quel diritto anche agli altri, a tutti gli altri?

Io me lo ricordo, quel 10 dicembre del 1948. Anche se ero piccolo me lo ricordo. Eravamo attaccati alla radio ad ascoltare i discorsi subito dopo l’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani: non mi ricordo chi parlava ma erano discorsi belli, eravamo d’accordo. Mio padre sorrideva e noi ci sentivamo sicuri. Sicuri non come si intende ora. Sicuri perché sentivamo di avere il diritto di esistere.

Perché oggi ci fanno sentire sconosciuti?

ARTICOLO 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Nel 2013 Kanchana aveva solo 19 anni quando è stata violentata. L’uomo che ha abusato ripetutamente di lei vive a poca distanza da casa sua, nello stesso villaggio.

Eppure Kanchana (nome di fantasia) non ha mai denunciato la violenza subita: solo quando è giunta al quinto mese di gravidanza la sua famiglia ha scoperto quello che le era successo.

Non ha potuto farlo perché Kanchana è una giovane donna indiana con una disabilità intellettiva: non era a conoscenza del fatto di poter denunciare l’uomo che abusava di lei.

La sua condizione ha reso difficile – per lei e per tutta la sua famiglia – spiegare alla polizia quello che era successo.

Anche il processo è stato complicato: Kanchana e sua madre Diya hanno partecipato a cinque udienze in tribunale. Ma le diverse fasi del procedimento non erano state spiegate adeguatamente alla ragazza che, in alcune occasioni ha vissuto veri e propri traumi.

Ad esempio quando la polizia le ha chiesto di entrare nella cabina dei testimoni la ragazza ha iniziato a urlare terrorizzata: “Non poteva capire, credeva che la stessero per portarla in prigione”, ha spiegato la donna. Nel 2014, la Kanchana ha presentato domanda di risarcimento: il caso si è chiuso nel 2016, ma a metà 2018 la sua pratica era ancora sospesa.

La vicenda di questa giovane donna è stata raccolta da Human Rights Watch che, in un recente report, denuncia le difficoltà che le donne e le ragazze con disabilità vittime di violenza devono ancora affrontare per avere accesso alla giustizia.

“Dal 2013 il governo indiano ha implementato importanti riforme sul tema delle violenze sessuali”, ha spiegato Nidhi Goyal, attivista con disabilità e co-autore del rapporto. Una situazione da cui sono escluse donne e ragazze con disabilità per le quali le difficoltà restano -spesso- insormontabili. E rischiano così di restare vittime invisibili.

Per queste donne e ragazze l’accesso alla giustizia è particolarmente difficile a causa di un doppio stigma correlato al loro genere e alla disabilità. Di conseguenza: spesso non ricevono un adeguato supporto durante i diversi passaggi del processo: dalla fase della denuncia alla polizia, all’accesso ad adeguate cure mediche, fino all’interno del complesso meccanismo della giustizia.

Di fronte a vicende come queste risuona con ancora maggiore forza il richiamo dell’articolo 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che ribadisce: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.

Un richiamo fatto proprio dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che, all’articolo 13, ribadisce: “Gli Stati Parti assicureranno l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari”.

A livello globale le donne con disabilità sono circa 600 milioni (49 milioni in Europa). A milioni di loro continua a essere negato il diritto di accedere alla giustizia: “Sappiamo molto bene cosa significa veder violati i nostri diritti e vedere quanto poco o nulla viene fatto per proteggere i nostri diritti”, ha commentato Ana Peláez Narváez, vice presidente dell’European disability forum in occasione della giornata mondiale per l’eradicazione della violenza contro le donne.

Sono tante le barriere che ancora oggi (anche in Europa) molte persone con disabilità devono affrontare per avere accesso alla giustizia. Persino il semplice fatto di arrivare davanti a un giudice può essere considerato un grande traguardo dal momento che il sistema giudiziario tende generalmente a non avere fiducia nelle loro testimonianze, soprattutto se la donna ha una disabilità

intellettuale o psicosociale, o è sordocieca.

Bisogna poi fare i conti con gli ostacoli fisici (dalle barriere architettoniche nei tribunali alla mancanza di ausili che permettono di comunicare), con quelli economici (mancanza di risorse finanziarie per affrontare una causa) e con la mancanza di consapevolezza, da parte di molte donne con disabilità, dei propri diritti. E della possibilità di esigerne il rispetto.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

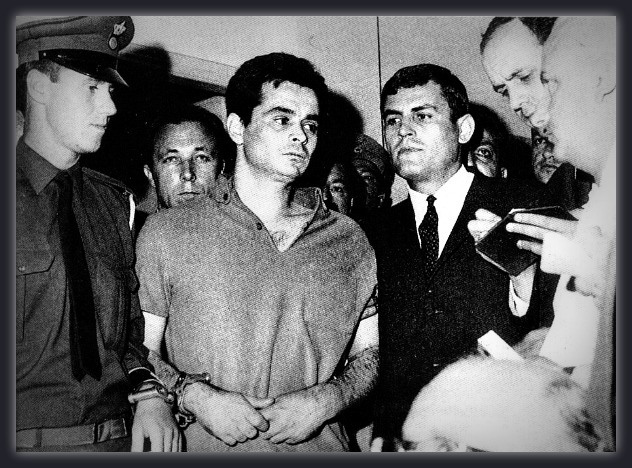

Signori della Corte marziale, sarò breve. Non vi annoierò. Non insisterò nemmeno sull’interrogatorio infame che ho subito: ciò che ho già detto su quello mi basta.

Prima di esaminare le imputazioni che mi vengono mosse, preferisco insistere su un altro aspetto della vergognosa istruttoria che mi riguarda: il vostro tentativo di sostenere l’accusa con false prove, elementi non veri, testimonianze precostituite o imposte ai testimoni di entrambe le parti.

Questa mia apologia infatti non vuole essere un’autodifesa, e non lo sarà. Vuole essere piuttosto una requisitoria, e lo sarà: partendo proprio dal falso documento che mi viene attribuito e che è stato il filo conduttore dell’intero processo. Documento importante, a mio avviso, perché tipico di tutti i processi che si svolgono nei paesi dove la legge viene uccisa insieme alla libertà.

Non siete soli in questa ignominia, no. Sicuramente, mentre vi parlo, patrioti di altri paesi senza legge e senza libertà vengono giudicati da una Corte marziale asservita a un regime tirannico e condannati sulle basi di false prove, elementi non veri, testimonianze precostituite o imposte ai testimoni, confessioni simili alla confessione che io non ho mai reso e mai firmato: come dimostra il fatto che essa non porta la mia firma bensì quella di due aguzzini che si chiamano Hazizikis e Teofilojannacos.

Aguzzini privi di rispetto per la grammatica, oltretutto. Stanotte ho potuto leggere quei fogli, infine, e sarebbe difficile dire se ho rabbrividito di più per le menzogne o per gli errori sfondoni grammaticali che essi contengono. Se li avessi visti prima, vi assicuro, anche in stato di coma avrei suggerito qualche correzione. Ahimè, di quali analfabeti dispone questo regime!

Si direbbe che l’ignoranza vada di pari passo con la crudeltà.

Ebbene, signori della Corte marziale, voi sapete benissimo che servirsi di un documento falso è inaccettabile sia da un lato morale che da un lato legale. E poiché questo processo era stato costruito su tale documento, io avrei avuto il diritto di invalidarlo. Non l’ho invalidato perché non volevo indurvi a credere che avessi paura di affrontare l’accusa. Chiaro che accetto l’accusa. Non l’ho mai respinta, io. Né durante l’interrogatorio né dinanzi a voi.

E ora ripeto con orgoglio: sì, ho sistemato io gli esplosivi, ho fatto saltare io le due mine.Ciò allo scopo di uccidere colui che chiamate presidente. E mi dolgo soltanto di non esser riuscito ad ucciderlo. Da tre mesi quella è la mia pena più grande, da tre mesi mi chiedo con dolore dove ho sbagliato e darei l’anima per tornare indietro, riuscirvi.

Quindi non è l’accusa in sé che provoca la mia indignazione: è il fatto che attraverso quei fogli si tenti di infangarmi dichiarando che sarei stato io a coinvolgere gli altri imputati, a fare i nomi che sono stati pronunciati in quest’aula. Ad esempio il nome del ministro cipriota Policarpo Gheorgazis. L’infamia sta qui, ed anche la sua tipicità. Per rafforzarla i miei accusatori hanno perfino detto che la mia fedina penale era sporca, che io ero un teddy boy da ragazzo, un malvivente da adulto, un ladrone e un mercenario. La mia fedina penale è dinanzi a voi, signori della Corte marziale, e potete controllare su quella che io non fui mai un teddy boy, né un malvivente né un ladrone né un mercenario.

Fui sempre, e sono, un combattente che lotta per una Grecia migliore, un domani migliore, una società insomma che creda nell’Uomo.

Se io mi trovo qui è perché credo nell’Uomo. E credere nell’Uomo significa credere nella sua libertà. Libertà di pensiero, di parola, di critica, di opposizione: tutto ciò che il golpe fascista di Papadopulos ha eliminato un anno fa.

Ed eccoci alla prima accusa che mi viene mossa. La prima accusa, anche in ordine di importanza, è tentata sovversione dello Stato: articolo 509 del Codice Penale. E non è paradossale che a muoverla contro di me siano proprio coloro che il 21 aprile 1967 infransero l’articolo 509?

Chi dovrebbe stare dunque in questa gabbia? Io o loro? Qualsiasi cittadino con un po’ di cervello e un po’ di coglioni vi risponderebbe: loro. E aggiungerebbe ciò che ora aggiungo: diventando un fuorilegge, rifiutandomi di riconoscere l’autorità del tiranno, io ho rispettato e non offeso l’articolo 509. Ma non m’illudo d’esser compreso da voi su tale punto perché, se il golpe fosse fallito, anche voi sareste in questa gabbia, signori della Corte: non solo i capi della Giunta.

Perciò non dico altro, su questo, e passo alla seconda accusa: diserzione. E vero: ho disertato. Qualche giorno dopo il golpe ho abbandonato la mia unità e sono andato all’estero con un passaporto falso. Avrei dovuto farlo lo stesso giorno del golpe, non dopo. Ma in quel senso devo essere assolto: il giorno del golpe la situazione era assai tesa con la Turchia e, se fosse scoppiata la guerra, il mio dovere di greco sarebbe stato combattere e non disertare. Proprio perché la guerra non scoppiò mi affrettai a compiere l’altro dovere: disertare. Signori della Corte, servire l’esercito di una dittatura, sì che sarebbe stato un tradimento.

Scelsi d’essere disertore, dunque, sono fiero della mia scelta, e detto ciò eccoci all’accusa che a voi preme di più: tentato omicidio del capo di Stato. Incomincerò affermando che contrariamente alle ciance narrate dai miei aguzzini, io non amo la violenza. La odio. Non mi piace nemmeno l’assassinio politico. Quando esso avviene in un paese dove esiste un libero Parlamento e ai cittadini è data la libertà di esprimersi, di opporsi, di pensare in maniera diversa, io lo condanno con disgusto e con ira. Ma quando un governo si impone con la violenza e con la violenza impedisce ai cittadini di esprimersi, di opporsi, addirittura di pensare, allora ricorrere alla violenza è una necessità. Anzi un imperativo.

Gesù Cristo e Gandhi ve lo spiegherebbero meglio di me. Non c’è altra via, e che io non vi sia riuscito non conta. Altri seguiranno. E riusciranno. Preparatevi e tremate.

No, signor presidente, non mi interrompa: la prego. Sto arrivando alla terza accusa e presto potrà gridare ai quattro venti che la sua uniforme non trema. Terza accusa: possesso di esplosivi. Che altro posso dire oltre a ciò che vi ho già detto?

Ho spiegato che solo due dei miei coimputati sapevano che mi accingevo a fare un attentato, ma non sapevano quale attentato. Mi sono assunto la responsabilità anche delle due bombe scoppiate la stessa mattina al parco e allo stadio. Ho chiarito che esse avevano soltanto uno scopo dimostrativo, di ammonimento, che per questo erano state fatte esplodere in modo da non provocare vittime tra la popolazione.

Se i miei coimputati hanno detto cose diverse nei documenti che hanno firmato, non conta. Si tratta di documenti estorti con le torture, se io torturassi Hazizikis e Teofilojannacos gli farei dire perfino che la loro mamma è una prostituta e loro padre un frocio.

E suppongo che a sistemi simili si debba la calunnia che riguarda Policarpo Gheorgazis. Lo so, Papadopulos darebbe molto perché la calunnia fosse una verità. Joannidis lo stesso. Così avrebbero il pretesto per invadere Cipro, stroncarne l’indipendenza come qui hanno stroncato la democrazia. Ma devono rassegnarsi entrambi: nessun uomo politico straniero è implicato nella lotta che rappresento. Essa avviene qui in patria, signori, non all’estero: a ragione il mio gruppo si chiama Resistenza Greca. E se Policarpo Gheorgazis lavorasse per Resistenza Greca, per me, sarebbe la prima volta che un semplice soldato chiama alle armi un ministro della Difesa. Ma allora, obietterete, da dove veniva questo esplosivo? Signori della Corte marziale, non ve lo dirò. Non l’ho confessato sotto le sevizie più atroci, vi aspettate forse che lo confessi in un’apologia? Quel segreto morirà con me. E con ciò ho finito.

Mi resta solo da aggiungere una cosa personale. Se volete, un piccolo atto di orgoglio personale. I vostri testimoni hanno detto che io sono un uomo egoista. Ebbene, se lo fossi, se lo fossi stato, sarei rimasto tranquillamente all’estero. Invece dall’estero sono tornato a rischiare e a lottare. Conoscevo i pericoli che mi attendevano. Proprio come, ora, conosco la pena che mi infliggerete. Io lo so, infatti, che mi condannerete a morte.

Ma non mi tiro indietro, signori della Corte marziale. E anzi accetto fin d’ora questa condanna. Perché il canto del cigno di un vero combattente è il rantolo che egli emette colpito dal plotone di esecuzione di una tirannia.

Alekos Panagulis

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Perseguitato, come un personaggio di Kafka, da una colpa ignota e incancellabile, il poeta latino Ovidio vive il lungo esilio che lo terrà lontano da Roma per il resto della sua vita, nel remoto villaggio di Tomi, sulla costa del Mar Nero.

Qui non gli resta che scrivere versi e pensieri tristissimi, struggendosi nel ricordo del successo mondano e di una vita trascorsa a tu per tu con i potenti.

È il romanzo Dio è nato in esilio, del rumeno Vintilă Horia. Scritto in francese, vinse il premio Goncourt nel 1960, ma l’autore dovette rifiutarlo in seguito alla polemica che ne scaturì. Emerse infatti che lo scrittore era profondamente compromesso con il precedente regime fascista e si trovava in Francia per evitare la condanna a morte decretata dal nuovo regime filosovietico.

Come l’antico romano, anche il rumeno contemporaneo aveva duettato con il potere arbitrario della detenzione e dell’esilio prima di esserne vittima, ma immaginò per Ovidio una lenta, miracolosa rivelazione.

Lì agli estremi confini dell’unica civiltà possibile, scopre popoli barbari come i Geti, i quali, simili alla donna che gli viene a rassettare la casa, «non conoscono la raffinatezza del sorriso e vivono tra i due rozzi estremi dell’austerità e dell’allegria chiassosa», e che addirittura, da un mitico schiavo di Pitagora di nome Zalmoxis, avrebbero ereditato l’idea della metempsicosi.

Insomma genti che credono ancora nelle metamorfosi come essenza fuggevole del mondo e non solo raffinato gioco letterario, e che hanno la libertà di scegliersi un unico dio capace di «colmare con la sua persona tutto un cielo».

E tutto ciò proprio negli anni in cui giunge notizia della nascita di un dio bambino nel territorio d’Israele. Vagheggiamento mistico di un cristiano post-fascista? Forse. Però non siamo lontanissimi dalle posizioni che un Pasolini esprimeva nel prologo di un film come Medea (nota: proprio a Tomi, secondo il mito, Medea avrebbe fatto a pezzi il fratello, per evitare che il padre, impegnato a raccoglierne i brandelli, continuasse a inseguire la maga nella sua fuga con Giasone).

Resta comunque una lezione sulla lontananza forzata e sulla frontiera come luogo brulicante «di razze, di popoli, di tribù che si precipitavano verso le nostre terre coltivate»; dove la barbarie è ottimisticamente vista come seme di una nuova Roma possibile, una città che «senza i giochi del circo, senza imperatori avrebbe conquistato il mondo in maniera del tutto diversa e la pena dell’esilio sarebbe rimasta sconosciuta»

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Notti, tante notti senza vedere il firmamento.

Sarà pieno di stelle, penso,

e la luna starà inondando la terra con la sua luce.

Per 6 anni, 9 mesi e 24 giorni gli occhi di David non hanno potuto vedere le stelle. Rinchiusi tra le quattro pareti di una cella, i suoi occhi potevano solo inseguire il movimento rapido dei ragni, perdersi nella simmetria delle loro tele, immaginare mondi lontani oltre le crepe sottili del muro.

Soltanto una volta al giorno, durante l’ora d’aria, David poteva respirare un po’ di luce. E sognare una finestra di libertà, facendo scorrere lo sguardo lungo lo stretto quadrato di cielo delimitato dal filo spinato. Un’ora per lasciarsi trasportare dal naufragare lento delle nuvole, aggrapparsi a quelle zattere del cielo, e navigare lontano da Bogotà, verso nord, fino ad attraccare nella sua città natale, Barrancabermeja.

Immagino le nuvole che vagano,

le immagino visitare le stelle e abbracciare la loro luce,

e penso alla donna che amo:

come sarà l’immensità?

Gli agenti di polizia arrivarono a casa di David Ravelo Crespo il pomeriggio del 14 settembre 2010. Lo arrestarono, lo scortarono su un volo verso Bogotà, e dopo un primo interrogatorio con l’unità anti-terrorismo lo trasferirono alla prigione della Picota.

David avrebbe trascorso in carcere sette lunghi, lunghissimi anni. Sette anni di false testimonianze, di giudici corrotti, di ricorsi negati. Sette anni dietro le sbarre, costretto a vedere la parola giustizia calpestata, ferita, svuotata di senso.

Al momento dell’arresto, David faceva parte del Consiglio direttivo di CREDHOS, organizzazione che dal 1987 denuncia le violazioni dei diritti umani nella regione di Magdalena Medio, dipartimento di Antioquia. Gli attivisti di CREDHOS documentano i crimini, accompagnano le vittime, e lottano in prima linea contro violenze e ingiustizie perpetrate da paramilitari, gruppi armati, forze di sicurezza e politici.

Nel 2017, David pubblicò un video che mostrava un incontro segreto tra l’allora presidente Alvaro Uribe e un gruppo di paramilitari di Barrancabermeja. Da quel momento, si intensificarono le minacce e gli attacchi, non solo contro David ma anche nei confronti dei suoi amici, colleghi e familiari. L’attivista rischiò più volte di essere assassinato, e i paramilitari – con la complicità di chi al governo li proteggeva – cercavano in ogni modo di incastrarlo per sbarazzarsi di lui.

Ho vissuto sull’orlo della morte,

solo per i miei pensieri differenti.

Sono vivo per miracolo e per pura fortuna,

non sono riusciti ad assassinarmi,

per questo con false testimonianze

mi hanno incarcerato.

David fu arrestato con accuse gravissime, e completamente infondate. L’unità anti-terrorismo aveva aperto un’indagine per il suo presunto coinvolgimento nell’omicidio di David Nuñez Cala, Segretario dei Servizi Pubblici a Barrancabermeja e candidato sindaco che fu assassinato nel 1991.

Contro David avevano testimoniato Mario Jaimes Mejía e Fremio Sánchez , due paramilitari del gruppo Autodefensas Unidas de Santander y Cesar. All’epoca i due erano in carcere, condannati per una serie di omicidi compiuti a Barrancabermeja alla fine degli anni Novanta. David e la sua organizzazione, CREDHOS, avevano raccolto documentazione e testimonianze proprio sulle stragi di cui erano responsabili. Paradossalmente, però, i paramilitari potevano chiedere una riduzione della pena rivolgendo accuse contro David: secondo la legge di Giustizia e Pace del 2005, chi confessa crimini e collabora nelle indagini facendo i nomi di altre persone coinvolte può infatti avere dei benefici.

Mejia – noto come El Panadero – fu successivamente condannato anche per essere stato complice del sequestro e dello stupro della giornalista investigativa Jineth Bedoya, e per aver testimoniato il falso in un altro processo. Ciò nonostante, la sua testimonianza non fu mai messa in dubbio.

Il pubblico ministero che aprì le indagini contro David era l’ex-tenente William Gildardo Pacheco Granados. Nel 1993, Pacheco fu destituito dalla Polizia Nazionale, con l’accusa di essere coinvolto nella sparizione forzata di Guillermo Hurtado, un testimone chiave che aveva visto dei poliziotti uccidere un civile. La legge colombiana vieta a chi sia stato rimosso da un incarico pubblico di lavorare in tribunale, ma a Pacheco fu comunque consentito di seguire il caso di David.

Durante le udienze, il pubblico ministero Pacheco accettò solo le testimonianze dei paramilitari. Furono invece ignorate le dichiarazioni di oltre 30 cittadini di Barrancabermeja – tutte persone riconosciute e rispettate – che sostenevano l’assoluta innocenza di David.

Inoltre, un’altra persona accusata nel caso – Orlando Noguera – denunciò che durante l’udienza preliminare i due paramilitari cercarono di corromperlo. Gli fu chiesto esplicitamente di accusare David: in cambio, gli fu promesso uno sconto della pena.

Nel dicembre 2012, David fu condannato a 220 mesi di carcere per omicidio aggravato. Riconquisterà la libertà – condizionale – dopo 81 mesi, il 20 giugno 2017.

Per sette anni, nella penombra del carcere, David leggeva libri di poesie, di letteratura, di economia, di storia, di scienza, di diritto. A un anno dalla sua liberazione, nomina Victor Hugo, Antonio Machado e Albert Einstein come fossero stati i suoi compagni di cella. Cita i loro scritti a memoria, la loro voce è la sua.

“Come scriveva Victor Hugo, il futuro ha molti nomi. Per i deboli, è l’irraggiungibile. Per i paurosi, l’ignoto. Per i coraggiosi, un’opportunità. E per me, per noi difensori dei diritti umani, il futuro è sempre un’opportunità: nel mezzo della tempesta, nel mezzo delle avversità, continuiamo ad affrontare tutto con dignità”, dice David, con la voce ferma e sicura di chi ormai ne ha passate troppe per lasciarsi spaventare o scoraggiare.

E per sette anni, nella penombra della sua cella, David scriveva. Poesie, racconti, lettere, testimonianze autobiografiche, favole. Scriveva per non lasciarsi travolgere dal vortice della monotonia, per lasciar traccia dell’ingiustizia subita, per continuare a guardare oltre il muro, per non arrendersi alle quotidiane privazioni. Scriveva per vivere, leggeva per vivere.

“È nei momenti difficili che brilla il lume della creatività umana”, dice David. “Ho iniziato a scrivere perché la creatività abbatte, cancella le frontiere della realtà. Scrivevo della mia vita quotidiana, della parete – le quattro pareti in cui ero rinchiuso – della mia famiglia, della solidarietà, della speranza. E la scrittura è diventata una trincea, un’ancora di salvezza. Ingrandiva il mio spirito. Ciò che io chiamo resistenciarte, la resistenza attraverso l’arte, dava al mio spirito la capacità di aggrapparmi alla vita. Mi ha reso indistruttibile, perché sapevo che quando sarei stato liberato avrei continuato a portare avanti la mia lotta in difesa dei diritti umani”.

Notti senza firmamento,

non le vedo ma le invento,

la pioggia balla insieme al vento,

e il tuono risuona come un lamento.

Descrivimi il firmamento,

perché non lo vedo da molto tempo.

Grigio o azzurro sarà il cielo?

All’interno del carcere, David ha continuato la sua battaglia per i diritti umani. Poco dopo il suo arrivo alla Picota, ha iniziato a lottare per migliorare le condizioni di prigionia, organizzava corsi e letture per gli altri detenuti, si batteva con loro e per loro affinché fosse rispettata la loro dignità.

“Quando si arriva in prigione si provano sentimenti negativi e contrastanti: disperazione, tristezza, melanconia. Ma dopo alcuni mesi mi sono fatto una domanda: continuo a provare questi sentimenti oppure provo a portare avanti ciò che facevo prima, quando ero in libertà? E ho iniziato così a difendere i diritti dei detenuti, perché chi ha perduto la libertà non deve per forza perdere la dignità. Perché è la dignità a rendere uguali tutti gli esseri umani”, racconta David.

Non rinuncio alla vita,

non rinuncio alla libertà,

non rinuncio alla verità.

Non rinuncio a vincere,

non rinuncio a lottare,

non rinuncio a perseverare,

arriverà un’alba nuova.

Da quando David è stato liberato, le minacce sono ricominciate. Più volte è stato pedinato da paramilitari, e ha ricevuto altre intimidazioni.

“La mia vita è una fabbrica di speranza. Ho sette vite come i gatti. Ho visto assassinare molti dei miei compagni, e io stesso sono sopravvissuto a vari tentati omicidi, ma non ho mai taciuto: continuo a scrivere, a esprimere la mia opinione, ad agire, perché la verità sta dalla mia parte”, dice David.

Dalla firma degli Accordi di Pace nel novembre 2016, la situazione per i difensori e le difensore dei diritti umani in Colombia è drammaticamente peggiorata. I gruppi paramilitari, con la complicità delle autorità e dei grandi imprenditori, hanno conquistato i territori lasciati liberi dai guerriglieri delle FARC (Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane) e hanno ulteriormente rafforzato il loro controllo sull’economia e sulla politica colombiana, spargendo sangue ogni volta che qualcuno prova a denunciare e opporsi.

Tra gennaio e giugno 2018, l’organizzazione colombiana Somos Defensores ha registrato 272 minacce, 77 omicidi, 23 tentati omicidi e 4 sparizioni forzate di difensori dei diritti umani. L’anno scorso – secondo il report “Stop the Killings” a cura di Front Line Defenders – sono stati assassinati 121 attivisti, e solo nel 5 % dei casi c’è stata un’indagine e una condanna dei responsabili.

“A 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, e a 20 anni dalla Dichiarazione ONU sui Difensori e le Difensore dei diritti umani, il movimento in difesa dei diritti umani fa passi da gigante e in alcuni Paesi queste dichiarazioni vengono commemorate e celebrate con euforia”, dice David. “Ma non in Colombia, dove invece si fanno passi indietro. Mentre parlo, in questo esatto momento, in Colombia stanno probabilmente assassinando un difensore dei diritti umani. Stiamo vivendo una notte oscura, che getta ombre lunghe sull’orizzonte”.

Muore la notte quando appare l’alba,

nasce il giorno con lo splendore dell’aura,

per me il firmamento è una cosa rara.

Gli anni di prigionia non hanno piegato la volontà e l’energia di David. Nonostante le difficoltà non ci sono dubbi o paure quando parla del futuro, solo una speranza cieca, una voglia di aggrapparsi alla bellezza della vita. Soppesa le parole quando parla, le assapora. Ora che non ci sono più quattro fredde pareti a rinchiudere la sua voce, ogni sua parola è un grido di libertà.

“In Colombia vogliamo costruire un futuro in cui sia rispettata la vita, i diritti dei cittadini, i diritti della Madreterra, in cui ai contadini non venga usurpata la terra, in cui ci sia vera pace”, dice David. “Dopo anni di omicidi, sparizioni forzate e ingiustizie meritiamo la pace. Dobbiamo lottare per assicurare la dignità di tutti e di tutte, in qualunque momento, in qualunque luogo. I diritti non devono essere un sogno, un’illusione. I diritti devono essere realtà.”

Passerà il cattivo tempo,

la pioggia diverrà rugiada.

Il sole brillerà mostrando tutto la sua grandezza,

e con il suo fulgore ci condurrà alla libertà.

* I corsivi sono una traduzione di alcuni passi delle poesie scritte da David Ravelo Crespo in carcere, e raccolte nel libro “Acúsenme”, pubblicato nel dicembre 2015 da Editorial La Oveja Negra con il supporto di Front Line Defenders, Justice for Colombia, e Ruskin College.

** L’intervista con David Ravelo Crespo è stata condotta a Parigi, il 31 ottobre 2018, in occasione del Summit mondiale dei Difensori e delle Difensore dei diritti umani, un evento in cui si sono riuniti oltre 150 difensori/e da tutto il mondo per celebrare il 20esimo anniversario della Dichiarazione ONU sui Difensori/e dei diritti umani e trovare possibili soluzioni per sostenere e proteggere chi difende i diritti umani.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Primo comma: la gogna dei social network non è giustizia

Non è un caso se, immediatamente dopo aver sancito la reale possibilità che tutte le persone, su un piede di ‘piena eguaglianza’, possano adire un tribunale che giudichi super partes (articolo 10), la Dichiarazione Universale dei Diritti del’Uomo annoveri tra le libertà individuali fondamentali quella della presunzione di innocenza.

Un segnale chiaro e netto della garanzia del giusto processo, del passato in giudicato, del fino a prova contraria, ancora più forte nell’epoca del giustizialismo sfrenato da social network.

Mai come oggi l’articolo 11 risuona con tutto lo splendore del significato che porta. Se la presunzione di innocenza può essere nullificata da un tweet o qualche riga di facebook, lo stato di diritto ricorda invece che la colpevolezza deve essere provata legalmente. E deve essere provata, senza alcuna distinzione, per tutti. L’imputato, l’indagato, il sospettato di qualsiasi provenienza, sesso, religione, orientamento sessuale e politico, non è mai assimilabile alla figura del colpevole fino al momento della condanna definitiva.

Un articolo che ha una portata contraria alla gogna pubblica che tanto va di moda ultimamente.

Un articolo che ricorda come, al fine della conservazione di quella uguaglianza di dignità umana tutelata dall’articolo 1 della stessa Dichiarazione, norma a fondamento di ogni Costituzione, il principio di innocenza sia la norma delle norme, quella su cui si misura un vero e proprio Stato di diritto.

Presunzione di innocenza

Immaginiamola come sviluppata lungo tre direttrici: il divieto assoluto di presentare l’imputato/indagato in pubblico come colpevole, il diritto al silenzio e alla non auto-incriminazione, l’onere della prova.

Ognuna delle tre direttrici deve essere garantita non solo per il rispetto della dignità umana, appartenente ad ogni individuo solo per il fatto di essere nato nel mondo, ma anche per la civile convivenza, la tanto discussa sicurezza, il buon clima tra esseri umani.

Risulta evidente come si scappa da questi tre principi, e quindi dal rispetto dello Stato di diritto, se si espongono le persone a gogne pubbliche e mediatiche ancor prima che un giusto processo si sia concluso definitivamente.

E’ utile soffermarsi sull’ultima direttrice: l’onere della prova. Provare la reità dell’imputato spetta alla pubblica accusa, mentre la difesa avrà il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all’imputato. Scontato, si penserà. Invece, anche questa sottolineatura ha una portata gigantesca. In altre parole si sta affermando che non è compito dell’imputato dimostrare l’ innocenza, non spetta nemmeno all’uomo urlare la propria non colpevolezza, perché questa è qualità intrinseca di se stesso che non necessita di alcuna dimostrazione.

L’uomo nasce innocente. Per dimostrare che questa qualità non esiste più bisogna provarlo, oltre ogni ragionevole dubbio. La giustizia è una cosa seria.

Secondo comma: l’importanza degli attimi

‘Nulla poena sine lege’, si tradurrebbe in latino. Non può mai esservi reato, in assenza di una legge preesistente che proibisca quel comportamento. Questo principio, più comunemente noto come “principio di irretroattività”, tutela la possibilità che l’individuo venga colpevolizzato per un fatto che, al momento della commissione, non costituiva illecito. Aggiunge anche un altro piccolo passo ulteriore: vietando di infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento del fatto, automaticamente afferma che la conoscibilità delle regole da osservare e la relativa violazione è uno strumento di tutela talmente importante che deve essere considerato nel momento, nell’attimo, in cui il reato è compiuto. Se l’individuo confidava nel rischio di incappare in una pena diversa e minore, un inasprimento successivo di quella pena non può e non deve riguardarlo.

Nella sentenza n. 394/2006 della Corte Costituzionale, questo principio viene ricondotto a condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

«Interferenze arbitrarie nella vita privata».

La lettura si blocca a questa frase.

Con uno sforzo arrivo fino alla fine. Poi torno indietro, ricomincio.

La lettura si inceppa allo stesso punto: «Interferenze arbitrarie nella vita privata». Un’immagine mi compare davanti agli occhi: vive dentro di me da quando, nel 2011, la notizia uscì dall’Egitto per essere ripresa dai media internazionali. Le attiviste scese in piazza durante la rivoluzione che portò alla caduta di Mubarak furono forzosamente sottoposte a “test di verginità”. Me le sono sempre immaginate così: a dibattersi, mordere, graffiare, lottare con tutta l’energia di cui i loro corpi disponevano – quei corpi che stavano per essere violati, umiliati – contro uomini in

camice bianco che le costringevano a sdraiarsi su un tavolo scrostato per verificare se non avessero già avuto rapporti sessuali.

«Interferenze arbitrarie nella vita privata».

In quei giorni di rivoluzione, la giornalista e scrittrice anglo-egiziana Shereen El Feki, si trovava in piazza Tahrir, al Cairo, per raccogliere materiale per il suo libro Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World. «Domandai a persone

di entrambi i sessi in che modo sarebbero cambiate le cose in camera da letto se la rivoluzione politica avesse avuto successo», mi ha detto in un’intervista. «Le donne immaginavano già di poter rivendicare la gestione autonoma del proprio imene, la cui

integrità non dovrebbe essere un problema né di famiglia né di Stato. Gli uomini, invece, reagirono con orrore all’idea di una rivoluzione sessuale, oltre che politica. “Siamo arabi, tradizionalisti e musulmani, non è questo il cambiamento che auspichiamo”, mi risposero». E ha aggiunto: «Ancora oggi il matrimonio è il solo

lasciapassare per la vita adulta. Se non ci si sposa non si può uscire di casa, fare sesso, avere figli: si vive in uno stato di adolescenza sospesa».

L’imene come affare di Stato. La scelta di un compagno per la vita come questione familiare, comunitaria, sociale.

«Interferenze arbitrarie nella vita privata».

I pensieri si incatenano gli uni agli altri. Sono tutti declinati al femminile. E richiamano cifre. Un sacco di cifre.

650 milioni: le persone di sesso femminile che, nel mondo, sono state costrette a sposarsi prima della maggiore età (dati Unicef).

12 milioni: le spose bambine per anno, nel mondo (dati Unicef).

200 milioni (almeno): le donne e ragazze – ancora in vita – che sono state sottoposte a mutilazioni genitali nei 30 Paesi prevalentemente affetti dal problema. Nella maggior parte dei casi la mutilazione è avvenuta prima dei 5 anni di età (dati Oms).

29 milioni: le donne intrappolate in forme di schiavitù moderna. Il 71% del totale (dati Ilo).

4,8 milioni (di cui il 99% donne): le vittime mondiali di sfruttamento sessuale (dati Ilo).

35% delle donne nel mondo: quelle che hanno subito – almeno una volta nella vita – violenza fisica e/o sessuale dal partner o violenza sessuale da una persona estranea (dati Onu).

6,78 mila: le donne tra i 16 e i 70 anni (il 31,5% del totale) che hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale in Italia (dati Istat)

So che potrei continuare, elencando il numero dei femminicidi, delle bambine vittime di turismo sessuale, delle donne stuprate durante le guerre in ogni angolo del Pianeta.

E ancora. Ancora.

Ma mi allontanerei dal punto.

Rileggo l’articolo 12, fino alla fine.

«Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

E mi viene da pensare: ogni individuo, certo. Ma forse le donne di più.

Articolo 13

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Dalla metà degli anni’60 furono numerosi i cittadini del blocco sovietico che approdarono come richiedenti asilo in Italia. La maggior parte arrivava attraverso la Jugoslavia, alcuni si staccavano da gruppi organizzati, delegazioni ufficiali, o cercavano di attraversare clandestinamente i confini. Nel solo agosto 1967, in meno di un mese si registrarono diverse rocambolesche fughe. Un elettricista cecoslovacco oltrepassò con un salto la recinzione al confine. Due giovani ungheresi percorsero 25 chilometri su un canotto di gomma fino a raggiungere Grado. Altri cinque loro connazionali che tentavano alcuni giorni più tardi di raggiungere l’Italia dalla Jugoslavia su un’imbarcazione improvvisata naufragarono; uno di loro annegò e gli altri furono fortunosamente salvati da un’imbarcazione di passaggio.

Un dentista cecoslovacco, in auto con la sua famiglia, schiacciò il piede sull’acceleratore e travolse la sbarra del valico, lasciando le guardie di frontiera jugoslave attonite in una nuvola di polvere. Un ginecologo ungherese e la moglie attraversarono il confine nel bagagliaio di un’auto tedesca. Pochi giorni dopo un insegnante di geografia rumeno di 25 anni fu salvato dall’annegamento dopo che il suo gommone si era sgonfiato. Il caso più eclatante tuttavia rimaneva quello di una contorsionista romena che aveva attraversato il confine appallottolata sotto il sedile anteriore dell’auto di un amico. Alle volte a chiedere asilo erano anche individui che si trovavano legalmente in un paese del blocco occidentale e decidevano di non tornare indietro. Nello stesso 1967 due ballerini della Compagnia dell’Operetta ungherese si staccarono dal gruppo durante la tournée in Italia e presentarono richiesta di asilo.

Se oggi nella memoria è rimasto impresso soprattutto il muro di Berlino, tutte le borderlands tra i blocchi della guerra fredda, oltre alle zone grigie come la Jugoslavia, furono per decenni segnate

da continui tentativi di fuga. E i confini da attraversare non erano solo quelli terrestri. Nel 1969-1970, in meno di un anno si contarono sette dirottamenti di aerei da parte di cittadini del blocco sovietico verso aeroporti tedeschi o austriaci.

A scappare erano persone molte diverse tra loro. C’erano i membri di una classe media insoddisfatta e non sempre politicizzata, artisti, intellettuali, calciatori. Nel 1968 Attila Dobos e Zsuzsa Mary, due note pop star ungheresi, raggiunsero la Germania occidentale a bordo della loro limousine tedesca e vi presentarono richiesta di asilo. Ma partivano anche molti diseredati, che spesso tentavano la fuga alla disperata, attraverso confini presidiati militarmente. Inutile dire che furono loro a pagare il più alto tributo di sangue.

E’ impossibile stimare il numero di coloro che persero la vita crivellati dai colpi delle guardie di frontiera dei propri paesi d’origine (e in alcuni casi anche jugoslave), annegati nei fiumi o in mare, tentando di attraversare i confini in zone impervie.

Come Elisabeth Moldovan, una ragazza rumena di 17 anni, che precipitò e morì sul passo della morte, mentre tentava di raggiungere la Francia insieme a un’amica.

La quasi totalità dei richiedenti asilo provenienti dal blocco sovietico furono accolti con generosità in occidente ed ebbero infine la possibilità di iniziare una nuova vita oltreoceano. La generosità non era disinteressata, ma rappresentava uno dei cardini della narrazione sul “mondo libero” che offriva asilo agli individui – quasi esclusivamente europei – in fuga dalla persecuzione. Le fughe dal blocco sovietico incarnavano la natura oppressiva dei regimi oltrecortina che, nonostante l’uso della forza, non riuscivano a trattenere i propri cittadini all’interno dei loro confini.

La mancata libertà di movimento era considerata a tutti gli effetti una violazione dei diritti umani, così come le punizioni che attendevano in patria i colpevoli di defezione.

L’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sanciva il diritto di ogni individuo a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, nonché di ritornarvi.

L’accoglienza verso gli esuli provenienti dall’Europa orientale si basava su un equilibrio sottile, che permetteva al blocco occidentale di usarla a proprio vantaggio: il flusso era ridotto a poche migliaia di persone all’anno dal controllo delle frontiere operato dalle autorità del socialismo reale. Le alcune migliaia di profughi che ogni anno raggiungevano Italia, Austria, Germania occidentale, molti dei quali proveniente dalla classa media, con profili specializzati, erano facilmente ricollocabili, anche grazie a programmi specifici come l’United States Escape Program.

Tuttavia, nonostante le strumentalizzazioni della guerra fredda, si diffuse in quegli anni un’empatia per la figura del profugo, spesso assimilata a quella del dissidente, che, utilizzando il linguaggio

dell’epoca, “votava con i piedi”, a cui in ogni caso bisognava garantire i diritti primari e possibilmente offrire una seconda vita.

Questa costruzione iniziò a scricchiolare negli anni ’80, con l’esplosione dei numeri delle richieste di asilo, e si incrinò con i primi anni ’90. Una volta esauritasi la guerra fredda e cancellati

dall’Europa i paesi del socialismo reale, considerati per tanti anni una deviazione rispetto alla “normalità democratica”, il sistema dell’asilo in Europa iniziò a riformarsi in accordo alle esigenze della fortezza Europa.

A distanza di ormai quasi trent’anni della caduta del muro di Berlino, in modo ironico e paradossale, la situazione pare essersi ribaltata. Gli individui in fuga di oggi possono in genere uscire liberamente dai loro paesi ma non trovano nessuno disposto ad accoglierli. Nel tentativo di esternalizzare il controllo delle frontiere, l’Unione Europea stringe accordi con i paesi di transito e

provenienza dei profughi per tenerli, con ogni mezzo, prigionieri all’interno dei propri confini. E a fare da antemurale, nella narrazione di un’Europa assediata dai profughi, sono proprio molti dei paesi che fino a poche decine di anni fa vedevano i propri cittadini morire sulle frontiere.

Articolo 14

1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Nel 2014 ero a Coventry per un master in Arte Moderna. Come tutte le mattine, dopo aver bevuto un caffè e fumato una sigaretta, sono andato a lavorare nello spazio che mi era stato messo a disposizione. Si trattava di un posto di pochi metri quadri, dove potevo realizzare le mie idee. In quel periodo avevo in testa molti pensieri: io, curdo, stavo iniziando il mio progetto di vita, intanto il mio Paese, l’Iraq, stava per essere conquistato dall’Isis.

Non sapevo ancora quale sarebbe stato l’argomento su cui avrei lavorato per la tesi, così ho acceso il computer e sono andato sulla mia pagina Facebook. La prima cosa che ho visto è stata la fotografia di infanzia di un mio amico di scuola. Ne sono rimasto stupito e ho iniziato a pensare ai ricordi della mia infanzia.

Quell’immagine era stata scattata in uno dei vecchi studi fotografici della mia città, e mai avrei immaginato che sarebbe stata capace di farmi sorgere così tante domande. Dove sono le foto della mia infanzia? È possibile che abbia anche io delle foto di quando ero piccolo? E perché non ne ho mai viste? Le domande si facevano sempre più numerose. La prima persona a cui chiedere spiegazioni era mia madre. Lei infatti ha vissuto gran parte della sua vita dentro casa, sa dove si trova ogni cosa, e avrebbe sicuramente avuto buona memoria per ricordarsi dove si trovavano le mie fotografie, l’album di famiglia e le cose importanti come i documenti. Io però ero in Gran Bretagna e mia madre in Kurdistan. La dovevo chiamare subito, così ho cercato mia sorella chiedendole di chiamarmi su Skype la sera per poter parlare con mamma. Dopo esserci scambiati i saluti, ho iniziato subito a domandare a mamma se avesse conservato le mie foto da bambino e perché non le avessi mai viste.

Mi ha risposto così: «Sì, avevamo tante foto di te, dei tuoi fratelli e di tutta la famiglia. Però la maggior parte di quelle immagini sono andate perse, alcune a causa della guerra del 1985, altre nella fuga collettiva del 1990». Le ho chiesto se fosse stata salvata almeno una foto della mia infanzia. Lei mi ha risposto di sì, che una era riuscita a conservarla: «È un piccolo ritaglio di una foto e si vede solo la parte dove c’è il tuo volto. Il resto l’ho tagliato». Ho voluto sapere perché fosse rimasto solo un frammento. Dopo un profondo respiro mi ha risposto: «Figliolo, noi avevamo tante foto e tanti album fotografici, ma durante i giorni della rivoluzione contro il regime Ba’ath, i soldati di Saddam andavano casa per casa a cercare i Peshmerga (partigiani curdi) e tutti quei segni che potessero far pensare alla loro presenza. Se avessero trovato foto o armi in casa ci avrebbero portato via tutti e nessuno avrebbe saputo nulla. Ero spaventata. Ho cercato di bruciare alcune foto di vostro padre con le armi. Alcune le ho tagliate apposta; ma poi ti ho visto, piccolo, dolce, non sono stata capace di tagliare a pezzi tutto. Ho lasciato quella parte che ritrae il tuo viso, mentre quelle di tuo padre vestito da partigiano le ho tagliate a pezzettini piccoli per non farlo riconoscere».

«Ti racconto una cosa. Forse era il 1984 quando siamo andati a casa di mia sorella Hairan. Eravamo io, te, tuo padre, mia sorella Shukri e tuo zio Wali. Siamo andati a fare un picnic a Bani Khelan e stavamo preparando da mangiare quando sono arrivati due signori, erano parenti di Ali, il marito di tua zia Hairan. Erano mercenari del governo ed erano armati. Si sono seduti e uno di loro ha appoggiato il suo kalashnikov accanto a noi. Tu avevi solo un anno, ancora non camminavi e potevi alzarti in piedi soltanto appoggiandoti alle cose. Quando ci siamo voltati, tu stavi già appoggiato all’arma, in piedi. Lo Zio Wali aveva una macchinetta fotografica e velocemente ha immortalato quel momento. È quella la foto che ho tagliato e di cui ho conservato un frammento del tuo visino».

All’epoca dell’operazione militare Al-Anfal, Yadgar Bakir aveva quattro anni. Qualche anno fa ha trovato il frammento di una foto che lo ritraeva. Ne mancava un pezzo così ha chiesto a sua madre che fine avesse fatto. Era stata lei a tagliarla perché accanto a lui si vedeva il kalashnikov di un peshmerga. In quel momento Yadgar ha deciso di ricostruire la propria storia chiedendo ai familiari di raccontargli le fotografie come erano. Grazie a questi racconti Yadgar, rifugiato politico in Italia dal 2016, sta ricreando quelle foto e le condivide nella performance White Faces

Articolo 15

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Carta d’identità, di Mahmud Darwish, tratto da FrontiereNews

Ricordate!

Sono un arabo

E la mia carta d’identità è la numero cinquantamila

Ho otto bambini

E il nono arriverà dopo l’estate.

V’irriterete?

Ricordate!

Sono un arabo,

impiegato con gli operai nella cava

Ho otto bambini

Dalle rocce

Ricavo il pane,

I vestiti e I libri.

Non chiedo la carità alle vostre porte

Né mi umilio ai gradini della vostra camera

Perciò, sarete irritati?

Ricordate!

Sono un arabo,

Ho un nome senza titoli

E resto paziente nella terra

La cui gente è irritata.

Le mie radici

furono usurpate prima della nascita del tempo

prima dell’apertura delle ere

prima dei pini, e degli alberi d’olivo

E prima che crescesse l’erba.

Mio padre… viene dalla stirpe dell’aratro,

Non da un ceto privilegiato

e mio nonno, era un contadino

né ben cresciuto, né ben nato!

Mi ha insegnato l’orgoglio del sole

Prima di insegnarmi a leggere,

e la mia casa è come la guardiola di un sorvegliante

fatta di vimini e paglia:

siete soddisfatti del mio stato?

Ho un nome senza titolo!

Ricordate!

Sono un arabo.

E voi avete rubato gli orti dei miei antenati

E la terra che coltivavo

Insieme ai miei figli,

Senza lasciarci nulla

se non queste rocce,

E lo Stato prenderà anche queste,

Come si mormora.

Perciò!

Segnatelo in cima alla vostra prima pagina:

Non odio la gente

Né ho mai abusato di alcuno

ma se divento affamato

La carne dell’usurpatore diverrà il mio cibo.

Prestate attenzione!

Prestate attenzione!

Alla mia collera

Ed alla mia fame!

Articolo 16

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

In quel villaggio il dottore era arrivato da pochi giorni. Gli avevano destinato una capanna vuota con un’amaca. Adesso erano rimasti in poche centinaia gli Arawete, divisi in tre villaggi lungo la sponda del fiume.

Erano stati nomadi fino a pochi anni prima, poi il governo brasiliano li aveva persuasi ad una precaria vita stanziale lungo il corso del fiume.

La prima volta il dottore aveva montato la sua piccola tenda a poche centinaia di metri dal villaggio, ed erano presto arrivati i bambini che avevano poi raccontato dell’uomo bianco che non sapeva cacciare né pescare, ma aveva lo zaino pieno di pomate, farmaci, scatole di medicinali.

Lo avevano prima accolto come un ospite d’eccezione, poi, anno dopo anno, lo avrebbero riconosciuto come un potente sciamano.

Quel pomeriggio un uomo entrò nella sua capanna e osservò con attenzione gli oggetti tirati fuori dallo zaino e ordinatamente disposti sul sacco a pelo, poi prese il magnifico coltello a più lame che il dottore portava sempre con sé nei suoi viaggi, lo infilò nella tasca delle brache e uscì in fretta dalla capanna.

Il dottore scavallò dall’amaca e lo seguì nel largo spiazzo assolato, dove si aggiravano i cani macilenti e i pappagalli colorati con le ali tagliate.

Il coltello è mio, disse con il sorriso più amichevole, affiancando l’uomo che sembrava rimbalzare sui piedi nudi.

L’altro l’osservò prima stupito, poi si fermò e sorrise anche lui, ma con l’accondiscendenza dovuta ai bambini, ai pazzi e a quell’uomo bianco che nella foresta camminava in mezzo al gruppo per sentirsi ed essere eventualmente protetto.

Nel suo curioso portoghese cantilenante spiegò al dottore che il coltello in quel momento a lui non serviva mentre serviva a un suo parente. Quando serve a te, gli spiegò, basta che chiedi in giro.

Fu così che il dottore apprese che il suo coltello era anche suo, che nel villaggio la proprietà di un utensile era di chi ne aveva bisogno.

Articolo 18