Attribuita a Lisippo, ma più probabilmente realizzata da uno dei suoi allievi, la statua bronzea del ‘pugile a riposo’ (nota anche con i nomi ‘pugile delle terme’ e ‘pugile del Quirinale’), risale alla seconda metà del IV secolo a.C.

Alta 128 centimetri, venne rinvenuta alle pendici del Quirinale, a Roma, nel 1885. Da allora è conservata nel Museo Nazionale della capitale. Guarda di lato, come verso qualcuno che lo chiami, magari perché inizia un nuovo incontro. Il talento dell’artista riesce a rendere la fatica, le orbite vuote degli occhi sono espressive lo stesso, come ad agognare un attimo di riposo in più.

Perché solo chi ha praticato la boxe conosce quel peso, quando le braccia sono due tronchi ostili ed estranei.

Le mani sono serrate dai cesti, dal latino caestus, forma di protezione introdotta dai pugilatori attorno proprio al IV secolo a.c.: un pesante anello costituito da tre fasce parallele di cuoio, nel quale si infilavano tutte le dita tranne il pollice, tenute assieme da borchie metalliche. Immaginate, per un istante, il dolore inferto da un colpo al volto o al corpo. Il pugilatore è là, seduto con le braccia pesanti, tra le gambe. Qualcuno lo chiama, si inizia di nuovo. Fatica, dolore, sangue. L’opera diventa una sorta di milite ignoto dell’atleta.

L’eterna sfida dell’uomo a se stesso e agli altri, nella mente dell’artista, diventa narrazione. Un’ansia collettiva che lo sport sa regalare, diventando suo malgrado uno specchio delle nostre vite, metafora della condizione umana, chiamata sempre a superare le sue paure e i suoi limiti. Dedicata a tutti coloro che hanno fatto sognare comunità intere, anche se a volte di loro non resta neppure il nome.

Il pugilato è uno sport antico, uno dei più antichi. Nel 688 a.C. era già nel programma di Olimpia. Allora, e anche nei circenses romani, un combattimento poteva concludersi con la morte di un pugile. È accaduto anche in tempi più recenti: segue campagna per l’abolizione del pugilato. In realtà, sembra che la noble art si stia affossando da sola. Dov’era tutto chiaro c’è stata una fioritura di sigle, ma senza frutti che andassero oltre un tentativo di spartizione della torta. C’era una volta, fino al 1968, solo la Wbc a organizzare la boxe nel mondo e ad attribuire il titolo di campione. In meno di un quarto di secolo si sono aggiunte la Wba, l’Ibf, la Wbo e la Wbu. Le categorie dei professionisti, stabilite in base al peso, erano 3 nel 1865 e oggi sono 17. In parole povere, un grandissimo casino. Possono esserci 5 campioni del mondo nella stessa categoria, tutto è sempre meno chiaro e se i pericoli per la boxe arrivavano dai margini del ring (le scommesse, la mafia, le giurie compiacenti) ora sono sul ring e si chiamano confusione e calo delle vocazioni. Parole che in genere si usano per i preti, ma non sono fuori posto qui.

Genitori di oggi, quanto sareste lieti di sentire vostro figlio annunciarvi che gli piace la boxe e andrà in palestra? “Te lo proibisco”, dirà qualcuno, ed è il modo più sicuro per vedere il figlio in palestra, coi guantoni. “Sei proprio sicuro?” chiederanno molti, e non è una domanda retorica. Fino agli anni ‘50, in Italia, la scelta di pugilato e ciclismo era figlia della fatica, della fame, della voglia di migliorare la propria condizione. Due sport, storicamente, nati in Europa sotto il segno della nobiltà. Conti e marchesi si sfidavano sui velocipedi e al centro di un ring rudimentale. Sintesi di Gianni Brera: “Ma quando i ricchi hanno capito che c’era da far fatica, questi sport li hanno lasciati ai poveri”.

Detto brutalmente, quanto vi fa orrore la prospettiva di un figlio che si fa spaccare la faccia per sport? Tanto più in un periodo che offre opportunità assai meno cruente, dal calcio al tennis, dal basket al volley, dalla scherma alle arti marziali, dall’atletica leggera al nuoto? Per fare soldi non è più indispensabile essere emigranti come Carnera, o nati in un ghetto per neri o latinos. Per avere soldi e notorietà basta vincere nel programma di Maria De Filippi, o a Masterchef. E allora, qual è il fascino di questo sport che si sta soffocando da solo?

Può essere nella foto di due pugili dalle facce devastate che s’abbracciano sul ring. Ed è un abbraccio sincero, perché ogni pugile nell’avversario vede se stesso. Può essere nella disciplina che il pugilato impone. Chi picchia sa che può essere picchiato, chi sale sul ring non può permettersi di avere paura. Ma, soprattutto, è solo, senza alibi, senza scuse. Uno contro uno. Una solitudine che può essere abitata da immagini (donne, bambini, episodi balordi, bullismo, primi maestri) ma soltanto fino al suono della campana. Dopo, è come una partita a scacchi giocata coi pugni, ma non si vince solo con la forza dei pugni.

C’è un racconto breve di Jack London, intitolato “La bistecca”, 1909, che considero tra le cose più belle scritte sul pugilato. Che London praticò, oltre a scriverne. Una delle sue mille occupazioni: strillone, contadino, cercatore d’oro, assicuratore, cacciatore di foche, corrispondente di guerra. In poche pagine ci trovate la filosofia del pugilato e le sue miserie quotidiane, la sua profonda umanità, anche se a molti pare uno sport disumano. Vorrei che tanti lo leggessero, prima di sentenziare. Attenzione: ci sono sport dove basta la spinta di un dito a portare il colpito a rotolarsi a terra come l’avesse investito un tir e sport dove si resta in piedi anche se centrati da pugni che abbatterebbero un bue. La boxe insegna a convivere con il dolore, ma sua parte “di testa” insegna come si può evitarlo, schivarlo, attutirlo. E molto raramente si dà la colpa all’arbitro.

Anche Christian Elia ha fatto boxe, oltre a scriverne. Se gli chiedete, come ho fatto io, perché lo ha fatto vi risponderà: “Perché grazie al pugilato, ho incontrato storie”.

È un riconoscimento, come una patente di civiltà, di scuola di vita, e spesso lo è, rilasciata a un ambiente giudicato dai più pericoloso, mal frequentato, da evitare. Forse non è un caso che il pugilato abbia ispirato, nel mondo, tanti film, da Charlot a Rocky. Certamente non è dovuta al caso la scelta di Elia: 12 pugili, 12 come i round di un match, tutti fotografati nella porta girevole tra il successo e il declino. Suona la campana, a questo punto, e mi sistemo a bordo ring. A voi il piacere di leggere i prossimi 12 round.

Quello che vi accingete a leggere è un tentativo di viaggio. Un percorso sentimentale, tra storie legate fra loro da guantoni, ring e paradenti. Nato come un blog dedicato allo sport che diventa letteratura, ha finito suo malgrado per creare una connessione tra i pugili raccontati, le loro storie, quella difficoltà a tenere assieme la vita fuori dal ring. Perché alla fine la vita è molto più violenta, dura e ingiusta di un incontro di boxe. Che fa male, molto, ma ha regole e limiti. Alla fine impari a restare vivo, impari a schivare, impari a colpire quando puoi e quando devi. Nella vita è molto più complicato di così. Ed ecco che tanti grandi sul ring, hanno perso il filo, appena oltre le corde. Lasciando per strada soldi e sogni, miti e speranze. Ma sempre lottando, fuori e dentro, contro un grande avversario. Che in fondo è come lottare contro uno specchio, un altro ‘io’, che ti sfida, ti fruga le tasche dell’anima, quelle dove nascondi le paure, le incertezze, i limiti.

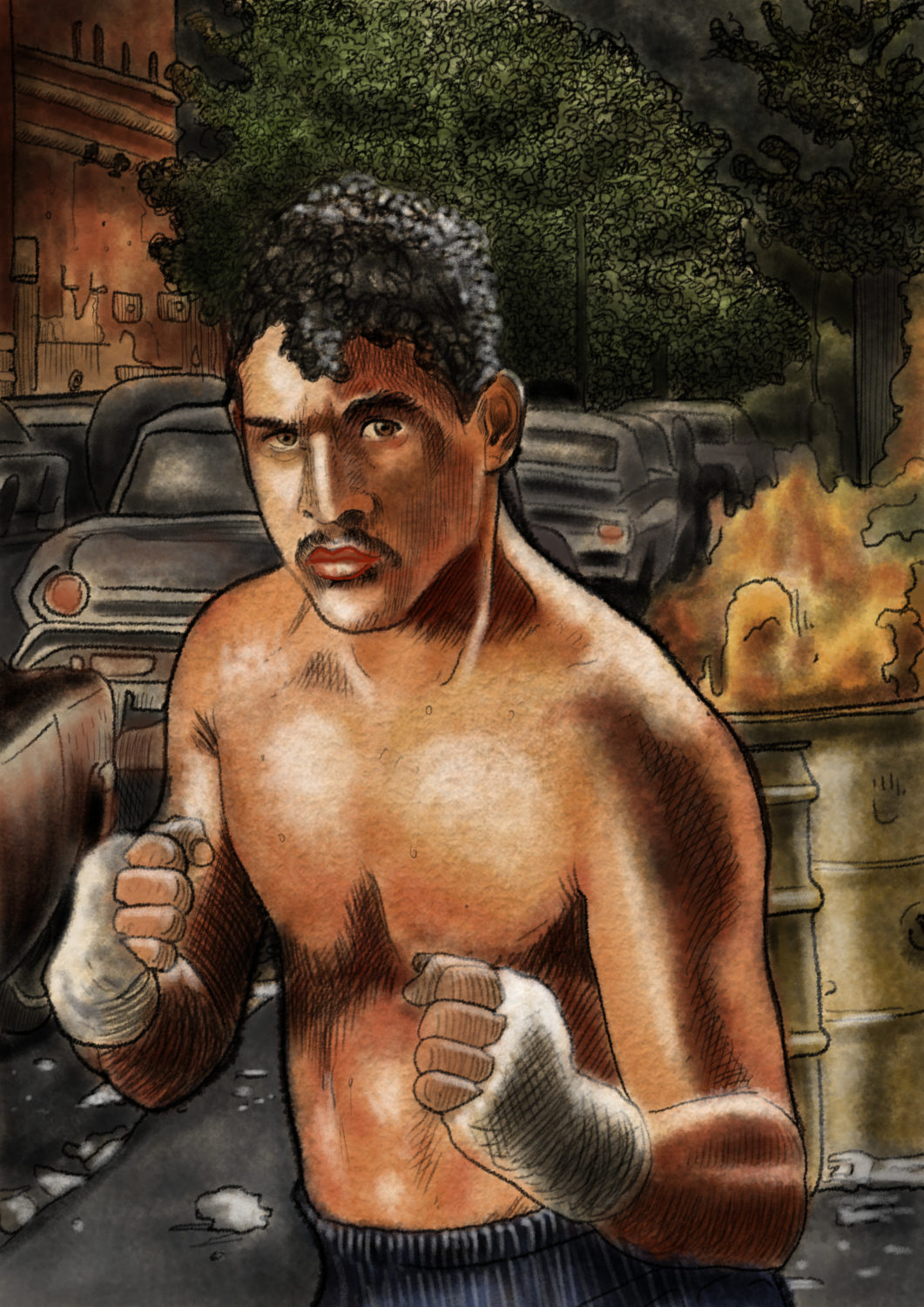

La boxe è una terapia d’urto, un concentrato di esistenza, resistenza, ostinazione. Aiuta a capire la vita, non a viverla. Storie molto lontane nel tempo e nello spazio, appaiono legate da una malinconia, una complessità. Volti, facce da pugni, sorrisi, lacrime. Unite da un destino amaro, da un applauso del pubblico, da una finta che, nella vita, spesso lascia più spiazzati che sul ring. Due storie inedite, altre riviste, dodici vite, ma soprattutto le illustrazioni di Enrico Natoli, che è riuscito – come un moderno Lisippo – a cogliere la voglia di rivincita, la rabbia, la disperazione o la speranza di questi pugili che solo nelle loro mani possedevano la chance di cambiare vita. E spesso l’hanno colta, per riperderla di nuovo.

“Ho bisogno di te. La nave? Vuoi scherzare? Prendi l’aereo, non avrai mica paura?”. No, Marcel non ha mai avuto paura. La sua Edith lo sa, lo prende in giro, lo provoca in un tenero gioco d’amanti, offre le sue fragilità alla generosa protezione di Marcel.

Un telegramma decide la vita di uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Marcel Cerdan si trova a Parigi, dove prepara la rivincita con Jack La Motta. Ha perso la prima volta contro quel Toro Scatenato di un italiano immigrato negli Usa. La tecnica sopraffina del francese, che gli ha permesso di affrontare e battere pugili ben più potenti di lui, non è bastata. Ma un grande tattico come Marcel studia la rivincita nei dettagli.

Perché per onore aveva rifiutato i 400mila dollari con cui la mafia cercò di convincerlo ad andare al tappeto, ma un movimento forzato, già al primo round, aveva compromesso una spalla. Nonostante questo restò in piedi.

Solo che a New York c’è Edith, Edith Piaf, il grande amore della sua vita. Edith, impegnata da un mese al Versailles, si sente sola nel suo appartamento al 136 East Lexington 77^ strada. Troppo sola, troppo fragile. Ha fretta di riavere vicino il suo Marcel. E Marcel parte, nonostante la rabbia del suo entourage, che non riteneva assolutamente necessario quel viaggio. Anzi. Erano ben contenti che si preparasse lontano da un’amante inquieta come Edith.

Marcel, però, decide di andare, anche perché la rivincita al Madison Square Garden con La Motta è stata rimandata di tre mesi. Il tempo di comprare il 78 giri The riders in the sky e di scambiare i suoi biglietti di transatlantico, tre cabine sull’Ile de France, con quelli di un Constellation, un quadrimotore che in 17 ore e due scali tecnici, attraversava l’Atlantico.

La notte del 27 ottobre del 1949, il Constellation sul quale Marcel aveva trovato posto grazie alla defezione all’ultimo minuto di due ciclisti italiani, si perse nel cielo. L’aereo toccò Picco Redonta, spigoloso sperone di roccia nel cuore dell’Atlantico, alle isole Azzorre. Mancava poco all’atterraggio dello scalo. Solo cinque minuti. Come quando un pugile è esausto, aspetta il gong del round come una liberazione, ma prende un colpo sul finire delle ripresa e va ko. L’aereo andò in frantumi. Portandosi via per sempre il talento e la fretta di Marcel.

Perché la sua, a soli 33 anni, era stata una carriera lenta. Di quelle che il talento lo vedi subito, ma la vita è difficile, soprattutto se sei nato a Sidi Bel Abbes, nell’Algeria profonda, nel 1916, da genitori coloni francesi.

E poi, nel 1922, tutti in Marocco, quel Marocco che gli resterà sempre nel cuore, a Casablanca. Una serie impressionante di vittorie, segnate sempre da una tecnica che affascinava avversari e tifosi. Ma partendo dalle periferie coloniche della Francia, la strada per la gloria è più lunga.

Anche Edith ha fretta. Perché è una stella di fama mondiale, una delle cantanti più amate, ma la vita le ha sorriso tardi. E tutti i soldi e gli applausi del mondo, non compensano una vita dura dal punto di vista degli affetti.

Un po’ pugile anche lei, che magari vince, ma gli vedi i segni del combattimento sugli occhi. Nata per strada, in rue Bellevue, cantando da bambina per l’elemosina della quale viveva suo padre, e l’alcool, le malattie, gli uomini che ti spezzano il cuore.

Nata Edith Giovanna Gassion, partorita sotto un lampione da Anita Maillard, italiana di Livorno, cantante da fiera di paese con il nome d’arte di Line Marsa, figlia di Louis, saltimbanco ubriacone. Per anni Edith venne affidata alla nonna paterna, Marie, che gestiva un bordello in Normandia. Ancora minorenne scappò via da tutto, mettendosi a cantare in proprio, e diventando una stella.

Si erano conosciuti a Montmartre, nel Club des Cinq. Edith cantava, Marcel ascoltava. Da quel momento, la passione si era nutrita di una fitta corrispondenza, complessa, per la vita di entrambi: perché Marcel aveva moglie e figli (che portavano avanti la brasserie di famiglia a Casablanca) ed Edith una naturale diffidenza per gli uomini, che l’avevano sempre fatta sentire usata.

Avevano fretta Marcel ed Edith, di essere felici, di stare assieme. Troppa fretta, forse, oppure era solo il destino, che picchia sempre gli stessi. La sera dopo la sua morte, per le pressioni degli organizzatori, Edith salì lo stesso sul palco, ma crollò sull’ultima canzone, dopo aver biascicato – piena di tranquillanti – “stasera canto solo per Marcel.”

Edith si sentì in colpa per il resto dei suoi giorni per la morte di Marcel, per cui scrisse la struggente Hymne à l’amour. “Se muori lontano da me, poco mi importa se mi ami, perché anche io morirei, avremo per noi l’eternità, nel blu di tutta l’immensità. Nel cielo non avremo più problemi, amore, riesci a credere che ci amiamo l’un l’altro? Dio riunisce coloro che si amano l’un l’altro”, dice la canzone, colma di certezze e promesse. Di quelle che non tengono mai conto della fretta e del destino.

Cene romantiche, aperitivi in spiaggia, champagne nei locali. A Mar de La Plata, in Argentina, il San Valentino del 1988 scorreva come da tutte le parti del mondo. Chi festeggia, chi ignora. Mani che si stringono, mani che toccano, mani che si sfiorano. E mani che stringono.

Un residence è un luogo anonimo, anche quando è più pulito e costoso di altri. Come se il rifarsi il trucco non riesca a coprire tutte le storie e le vite di passaggio che si appoggiano sui muri, sui pavimenti, sulle maniglie. Maniglie che mani infinite stringono. Alcune mani stringono per rabbia, per furia cieca, che puzza di alcool e sigarette.

Un residence come mille altri, a Mar de la Plata, tra turisti occasionali, mentre alcune coppie brindano all’amore, nella notte di San Valentino del 1988, un abbraccio diventa mortale. Eros e Thanatos, avvinghiati, precipitano da un balcone. L’urto, l’urlo. La gente accorre, trafelata, si ritrova attorno a un uomo e una donna, si costerna. Sono Carlos Monzon e Alicia Muniz.

Che dirlo oggi, senza essere in Argentina, magari dice poco. Ma nel 1988, in Argentina, significa prime pagine dei giornali. Monzon è campione del mondo di boxe, pesi medi. Campione come non ce ne sono più: titolo unificato, che si è ritirato mentre è in vetta, non tornando mai più sul ring come altri, per soldi o per nostalgia. Alicia è una fotomodella uruguagia, bella come il sole, sulle copertine che contano.

Deve fare un certo effetto vederli fragili, feriti, sul cemento. Lei muore, lui no. Ma in fondo sì. Perché l’autopsia e le testimonianze di quelli che li hanno sentiti litigare prima della tragedia raccontano di una lite furiosa, di mani che stringono, di Alicia strangolata prima ancora di cadere dal balcone. Monzon quei colpi non li schiva. Arriva la condanna a undici anni di carcere, attenuata dalla promessa di libertà condizionata in caso di buona condotta.

Il nastro si riavvolge, nei ricordi, nelle immagini indelebili del campione. Un film che ricomincia, in ogni amico che lo va a trovare, che prova a stargli vicino, che ha anche influito su una sentenza non troppo dura, secondo alcuni, tenera di attenuanti.

E quel film racconta di una storia iniziata nel 1942, d’estate, a San Javier. Sesto di dodici figli, la fame e la migrazione verso Santa Fe. Al piccolo Carlos viene anche il tifo, ma lo vincerà, crescendo forte e veloce, come una pantera. La sua prima borsa, quando debutta professionista (nel 1963) dopo una carriera splendente tra i dilettanti, corrisponde al guadagno di anni di lavoro del padre.

L’Argentina, oramai, è troppo piccola per lui. C’è il mondo da prendersi. E dove, se non a Roma, la città eterna. Infligge una dura lezione a Nino Benvenuti, strappandogli il titolo mondiale dei pesi medi. Benvenuti ci riprova, a Montecarlo, ma si fa più male della prima volta. Fino al 1977, nessuno batterà Monzon. Griffith, Briscoe, Napoles, Tonna, Valdez. Un dominio constante, feroce.

Peso medio anomalo: alto, per la categoria, con un allungo da mediomassimo. Nessun punto debole: forte, resistente, preciso, veloce. Praticamente imbattibile, sul ring. La ferocia sul quadrato lo lascia campione del mondo imbattuto fino al suo ritiro, appunto nel 1977.

Fuori dal ring è la sua maledizione. Mani che picchiano, mani che stringono. Mani che colpiscono le sue partner, la madre dei suoi figli come le amanti belle e famose, anche Ursula Andress. Come se Monzon, fuori dal ring, pagasse un pedaggio alla Dorian Gray alle stesse mani che sul ring gli regalano la gloria.

La vita rotola via, tentando la strada del cinema. Sarà ‘El macho’ in uno spaghetti western e quel nomignolo se lo porterà dietro. Come una maledizione. I soldi se ne vanno in donne e alcool; le copertine non mancano, ma spesso per raccontare i suoi eccessi. Il popolo, però, non lo dimentica mai. Neanche in carcere.

Dal penitenziario di Las Flores può uscire, con obbligo di soggiorno notturno. L’8 gennaio 1995 si concede una battuta di caccia con gli amici. In ritardo, la corsa verso il carcere è folle. Un sorpasso a 140 all’ora, la macchina sbanda, finisce fuori strada. E per la seconda volta occhi sbigottiti e attoniti trovano Monzon insanguinato. Solo che questa volta è morto. E le sue mani giacciono riverse, per sempre immobili.

Lunedì 12 febbraio 2001. Alle porte di Roma, l’alba sta conquistando lentamente il suo posto al sole. È una giornata fredda, un lunedì imbronciato. Come i passeggeri del Roma – Civitavecchia, che portano al lavoro il rancore per un fine settimana passato troppo in fretta.

Il macchinista, all’improvviso, vede una figura che si muove sui binari. Come oscillando, dichiarerà poi alla polizia. Frena, ma è troppo tardi. L’impatto è sordo, un tonfo vuoto. I passeggeri si svegliano di botto, sballottolati dalla frenata improvvisa, all’altezza di Porta Maggiore, due chilometri dalla Stazione Termini della capitale.

Circa settant’anni, pantaloni grigi, camicia bianca e un cappello beige. Il cadavere giunse verso mezzogiorno all’obitorio di Roma. Nessun documento addosso, viene registrato come ‘sconosciuto’. Un senzatetto, magari ubriaco, pensano i poliziotti.

E invece no, non era sconosciuto affatto. Perché quell’uomo travolto all’alba da un treno locale è Tiberio Mitri, uno dei migliori pugili italiani della storia. Un boxeur forte, un uomo molto fragile. Che negli ultimi anni perdeva ogni giorno un pezzo della sua vita, come se di ogni incontro sostenuto (101 in carriera) gli rubassero un round alla volta. L’ultimo avversario si chiama Alzheimer, come fosse un pugile tedesco, solido, cattivo.

Da tempo, ormai, Tiberio esce di casa in stato semi-confusionale. Ma nel quartiere Trastevere lo conoscono tutti quel vecchio pugile, poco più che settantenne, ma che sembra molto più vecchio. Lo accolgono, lo riaccompagnano a casa, lo aiutano con la spesa. Solo che quel 12 febbraio è scivolato fuori di casa molto presto, poca gente in giro. E nessuno l’ha potuto aiutare.

Una fine inimmaginabile per un pugile che è stato un simbolo. Un ‘povero ma bello’ dell’Italia del secondo dopoguerra. Nato a Trieste nel 1926, Mitri esordì nel mondo della boxe all’età di vent’anni senza neppure accorgersene. Mentre era impiegato all’ufficio Economato del Comune di Trieste cominciò a frequentare una palestra di via Rigutti, bruciando le tappe fino a diventare un pugile professionista. Nel 1948, nel giro di ventiquattro mesi, riuscì nell’impresa di conquistare prima il titolo italiano e poi quello europeo dei pesi medi.

Da triestino, le sue vittorie vennero strumentalizzate dalla politica, impegnata a definire lo status della città contesa dalla Jugoslavia. Le prime pagine garantite al simbolo patriottico, unite a una bellezza solare, ne fanno un idolo nazionale. Una star, una delle prime icone mediatiche e uno dei primi campioni sportivi a incrociare il suo successo con quello dello show business. Nel 1948 sposa Fulvia Franco, Miss Italia, un evento che interessò tutta l’Italietta che si lasciava alle spalle la guerra, il fascismo, la povertà.

Il mondo sembrava ai piedi della Tigre di Trieste. E lui prova a prenderselo. Il 12 luglio 1950, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Mitri salì sul ring del Madison Square Garden di New York per affrontare il mitico “Toro del Bronx”, Jake La Motta, in un incontro valido per il titolo mondiale dei pesi medi.

Parte bene Tiberio, delle prime sette riprese se ne aggiudica cinque ai punti. Solo che La Motta non è alla sua portata. La Motta è oltre per potenza, rabbia, tecnica. Si mangia il ring, centimetro dopo centimetro. Fino a mangiarsi pure Tiberio, la sua faccia d’angelo, la sua fortuna.

La violenza dei colpi subiti è devastante. «C’era fumo, faceva caldo», ricordò Mitri nel suo libro autobiografico La botta in testa, «chissà se potevo rovesciare tutto. Ci provavo. Tentavo. Senza armi contro il Toro. Nella mischia senza risparmio, incassavo, colpivo. L’ho cercato e voluto io questo incontro e adesso vado fino in fondo, pensavo».

Resiste. Arriva in fondo, disputando quindici riprese, facendosi massacrare per salvare l’onore e il suo sogno. Alla fine il Medison Square Garden lo saluta in piedi, applaudendo. Non è da tutti essere trattati così nel tempio.

Quella sera qualcosa si rompe. La Tigre di Trieste non disputò mai più un incontro per il titolo mondiale, ma combatté ancora per sette anni con alterne fortune. Nel 1954 divorziò da Fulvia Franco – che i suoi tifosi accusavano del calo del campione – rivinse il titolo europeo, perdendolo poco dopo. Si ritirò nel 1957, con un score di tutto rispetto: 101 incontri disputati con 88 vittorie, 7 pareggi e solo 6 sconfitte.

Dei due talenti che aveva, il pugilato e la bellezza, gli restava la seconda. E allora cinema. Anche in quel mondo parte bene, recitando ne I soliti ignoti con Totò e ne La grande guerra al fianco di Vittorio Gassman e Alberto Sordi, anche in Addio alle armi con John Houston. Ma dal 1975 in poi, anche la sua avventura come attore terminò quasi del tutto, dopo più di venti film.

Senza un soldo in tasca, avendo bevuto tutto quello che poteva, spendendo per la cocaina (finirà ancora in carcere) circondato di donne che duravano poco, assistendo alla morte prematura dei due figli, Alessandro (morto di HIV) e Tiberia (morte di overdose) e di una delle tre ex mogli. Trastevere, mentre aspettava che il Parlamento italiano deliberasse per lui una piccola pensione in memoria del suo passato, lo aveva adottato, proteggendolo, a un passo dalla miseria. Con l’Alzheimer come ultimo avversario.

Un mese prima di morire, venne intervistato dal Corriere della Sera. Un dialogo straziante, fatto di ombre e di ricordi che scivolano via, come pugili bravi a schivare i colpi. Nell’intervista, rispetto alla sua situazione, diceva: «Non mi lamento. Mi piace andare indietro con la memoria. Trovo una grande volontà di stare nei ricordi, dove tutto è bello». Quando anche i ricordi hanno iniziato ad andare via, Tiberio ha iniziato a camminare lungo quel binario, incontro al suo passato.

Nel 2012, a fine novembre, moriva Hector ‘Macho’ Camacho. Uno dei più beffardi, sfuggenti, spettacolari, furbi e scorretti pugili della storia della boxe. Che non poteva certo morire di vecchiaia, tenendo fede al suo personaggio.

La sua vita, dopo un coma durante il quale non si è mai svegliato, è stata portata via da una pallottola. Una sparatoria. Hector, 50enne, che non combatteva da dieci anni senza però mai annunciare il suo ritiro ufficiale, viene colpito alla testa. In auto con lui un suo amico, freddato sul colpo, e un mare di cocaina.

Riavvolgiamo il nastro. Hector nasce a Portorico, nella capitale San Juan, nel quartiere Bayamon, che è un mondo a parte. Una ragazza, con un bambino, abbandonati dal padre. La strada è dura: due milioni di persone che si contendono la sopravvivenza a colpi bassi. Lei, sola, scappa via, negli Stati Uniti, come milioni di connazionali. Si porta dietro il suo Hector.

Li accoglie New York, quartiere Harlem. Il sogno americano è lontano dai vicoli dove gli immigrati lottano ogni giorno tra miseria e speranza. Hector cresce in strada. Si fa notare, perché è uno che si difende bene, picchia duro, è veloce. La strada, in breve, diventa una palestra di boxe.

Hector è bello, pure troppo. Per un latinos di strada la reputazione è tutto e da subito, con una scelta che fa tenerezza, si fa chiamare ‘Macho’, per scansar gli equivoci di un viso angelico. Una cultura elementare, che non fa sconti. Ma se qualcuno dubita della sua virilità, assaggia i pugni. Solo da dilettante le vittorie sono più di cento.

Con uno stile tutto suo: la strada rimane nel dna. I combattimenti di Camacho sono al limite del regolamento. Sempre. Strette, colpi scorretti, scambi rapidi, insulti sussurrati all’orecchio dell’avversario. Ma anche tanta velocità, tanta precisione. Non troppa potenza, ma a quella mancanza rimedia l’astuzia. E i suoi costumi improbabili (è salito sul ring vestito da Capitan America e da indiano) e il suo ricciolo feticcio.

Debutta a 18 anni, nel 1980. Diventa un’icona di quei tempi: edonismo, successo, soldi. Batte tutti i migliori, scala tre categorie. Superpiuma, leggeri, superleggeri. Affronta i migliori della sua epoca: Luis Ramirez, Boza-Edwards, Howard Davis, Ray Mancini, Vinny Pazienza, Greg Haugen, Roberto Duran, Leonard e Chavez.

Sarà campione del mondo, in un misto di complimenti e critiche, colpi bassi dati e subiti, insulti presi e resi, guasconate e colpi subiti. Ma la sua età dell’oro finisce, arrivano i 40 anni, gli ultimi fuochi di uno spirito ribelle.

Iniziano i guai, quelli che la boxe sa tener lontani come una madre affettuosa con i suoi figli più scapestrati. Che fino a quando hanno un round e delle corde a dargli i confini della vita, riescono a trovare un equilibrio. Forse. Ma quando il ring diventa troppo, la vita presenta il conto.

Hector ‘Macho’ Camacho entra in un tunnel buio, una via crucis giudiziaria nella quale non manca nulla. Spaccio, rapina. Lui sosterrà che avendo trovato il negozio chiuso, ma necessitando del computer, lo ha preso. Magari è vero. Perché alle regole della vita, fuori dal ring, non riesci a sfuggire solo con il coraggio o la fantasia. Ancora giudici e prigioni, violenza su una minorenne e risse. E droga. Come nell’ultimo round, in un vicolo di San Juan. Era tornato indietro, da dove era partito. Senza forse essere mai andato via davvero.

Quanto ci mette l’anima a morire? Ammesso che all’anima si abbia voglia di credere, una possibile soluzione potrebbero essere cinque giorni. Tanto ancora ha combattuto Duk Koo Kim, oltre le quattordici riprese contro Ray ‘Boom Boom’ Mancini. Uno degli incontri più dolorosi della storia della boxe, allo stesso tempo un sanguinante esempio di resistenza e determinazione.

Duk era figlio della povertà. Ray, al secolo Raymond Michael Mancino, pure. Suo padre arrivava da Bagheria, in Sicilia, e si era guadagnato il pane a suon di pugni. Lasciando al figlio Ray il soprannome, un cognome a cui gli impiegati dell’anagrafe per sbaglio cambiano la lettera finale, una straordinaria capacità di colpire senza pietà, dotato di un diretto impressionante, e la fame.

A Ray va meglio del padre: la boxe entra negli anni Ottanta prendendosi il suo pezzo di edonismo, eccessi, affari. Lui piace, picchia duro, dà spettacolo. All’inizio del decennio, Ray Boom Boom Mancini è in grande ascesa nell’olimpo dei boxeurs, re del mondo dei pesi leggeri. Che li vedi e sembran piccini di fronte ai colossi dei massimi, ma che in realtà – per elasticità e velocità – hanno colpi che possono essere mortali.

Nel 1982, per preparare il campione alla sua apoteosi, serviva un match spettacolare, che rinvigorisse la fama di macchina da pugni di Ray, senza rischiare molto. Il coreano Duk pareva l’avversario perfetto: più o meno sconosciuto al grande pubblico, ma coraggioso e tenace, l’ideale incassatore da opporre a un picchiatore che deve fare bella figura.

Solo che di solito, l’incassatore, gestisce e punta a finire prima possibile nel modo migliore per pubblico, sponsor, media. Duk no. Lui vive la sera del 13 novembre 1982 come la sua grande occasione, nella cornice epica del Cesar Palace di Las Vegas, tempio della boxe. Boom Boom vuole esibirsi nel suo campionario di colpi micidiali, ma di fronte non trova un tattico, che incassa e scappa, rientra e svicola.

Trova Duk, che non vuole indietreggiare di fronte alla sua occasione.

Duk viene colpito un’infinità di volte, con una potenza impressionante. Se non si conoscesse la boxe, il demone che arde nei guantoni di un incontro pulito, a rivedere il match sembrerebbe quasi che Duk si voglia far ammazzare. Cade, si rialza, Viene colpito, riprende. Un’infinità di volte. Perché quattordici riprese di un match come questo, possono essere lunghe come le scale dell’inferno.

Alla settima ripresa, diranno poi gli esami, Duk aveva già la mascella fratturata. Boom Boom colpisce, rabbioso, quasi volendo urlare con il linguaggio del corpo “resta a terra, cazzo!”. Ma Duk non ci resta a terra. Stanco di povertà, come si troverà scritto nel suo diario, stanco di fame e ring di seconda classe, vuole giocarsi il tutto per tutto.

Il conto arriva alla 14^ ripresa: Mancini piazza un uno-due micidiale, questa volta Duk non si rialza. Il match finisce, Duk riprende coscienza a tratti, ma in realtà è già partito per il suo viaggio. Che finisce il 18 novembre in una clinica di Las Vegas.

Chi resta non è uscito indenne. Boom Boom combatterà ancora, ma più di una volta ha ricordato che qualcosa in lui si è fermato per sempre quella notte. La madre di Duk e l’arbitro, Richard Green, si toglieranno la vita negli anni successivi. Green, in quel match, chiese molte volte a Duk se volesse continuare, ma probabilmente il senso di colpa per non averlo fermato lo stesso l’ha accompagnato per il resto dei suoi giorni.

Quanto ci mette l’anima a morire? Forse cinque giorni, in un letto di ospedale, continuando a sognare di cadere e rialzarsi, sognando di invertire il corso segnato di un match o di tutta una vita.

Un auto parte sgommando. E’ il 10 giugno 1946, gli Stati Uniti, appena un anno dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, sono un gigante che è rimasto in piedi, mentre attorno a sé son caduti tutti. Ma un gigante che ha una cicatrice.

Giugno a Franklinton, in North Carolina, è già bollente. L’auto corre troppo, ma l’autista non può essere stato accecato dal sole. E’ stato accecato dalla rabbia. Perché nella tavola calda dove si è fermato perché voleva mangiare un boccone e a bere una tazza di caffè, ancora, nel 1946, si è sentito dire di non essere gradito. Perché è nero.

E’ la rabbia che soffoca, quella che fa stringere i pugni. L’auto sbanda, esce di strada, si schianta. I soccorritori si trovano davanti un gigante nero, il trasporto in ospedale non serve a nulla. Quel giorno, pieno di rabbia e frustrazione, muore a 68 anni Arthur John Johnson, detto ‘Jack’. Il primo nero della storia a diventare campione del mondo di pugilato.

La cicatrice che attraversava gli Usa, emersi dal conflitto mondiale come l’unica grande potenza del pianeta, è quella del razzismo. Una cicatrice che farà male, s’infiammerà, si infetterà ancora fino a tutti gli anni Sessanta. Jack, però, non può saperlo. Lui ha perso prima la sua vita, ma è riuscito a restare un’icona di riscatto del movimento dei neri per i diritti civili, prima che Mohammed Alì diventasse il suo profeta.

Ed è facile immaginare la rabbia di Jack, che ha visto partire i figli e i nipoti dei suoi amici neri verso i quattro angoli della Terra, per combattere e morire in nome di un Paese che non lo ritiene degno di prendere un caffè in un bar di bianchi. Quella stessa rabbia che per tutta la vita ha saputo far diventare forza.

Jack Johnson nasce nel 1878, a Glaveston, in Texas. Sei fratelli, famiglia di ex schiavi. La fame che morde, la necessità di lasciare la scuola per fare tutti i lavori che nell’America della fine dell’Ottocento erano possibili per un nero. Fino a diventare una specie di stella nel circuito di quelle che venivano chiamate Battle Royal: vere e proprie fiere di lotta tra neri, dove i bianchi si recavano come al circo, buttando monete a quei combattenti che li facevano divertire di più.

Come allo zoo o a un combattimento tra cani. Jack, però, brucia di rabbia. Non è quella la vita che vuole vivere. Diventa professionista nel 1897, ma la boxe era ancora illegale in alcune contee del Texas, così Jack viene arrestato nel 1901 dopo un incontro con Joe Choynski, una vecchia volpe del ring. Joe aveva vinto, ma passando un mese in carcere con Jack, aveva convinto quel gigante nero delle sue possibilità, offrendosi di essere il suo Virgilio.

Jack è una potenza della natura. Il suo stile è rozzo, per alcuni. Pare quasi iniziare a combattere dal 3°, o 4° round. Prima schiva, fa sfogare l’avversario, lo guarda sfiancarsi. Nel frattempo, il rancore, morde. Ecco che diventa celebre per le conversazioni con il pubblico a bordo ring, risponde alle provocazioni, non ‘tiene a freno la lingua’, come scrivono i giornali dell’epoca, che non gli perdonano di non essere un ‘bravo negro silenzioso’. Lo chiamano ‘scorretto’, ‘criminale’, addirittura. Ma vince. E continua a vincere fino a sfidare, nel 1902, Ed ‘Denver’ Martin, vincendo la corona di campione del mondo dei pesi massimi. Categoria neri.

Eh già, proprio così, perché era come un campionato a parte. A Jack non basta, la sua rabbia non si placa. Quell’aggettivo, in fondo alla definizione più bella per un pugile, è come una vittoria incompleta, beffarda. Il campione dell’epoca, tra i bianchi, è James J. Jeffries, noto razzista, che si rifiuta di combattere con Jack.

Jeffries di ritira imbattuto, lasciando vacante il trono di re dei massimi. Johnson, in Australia, nel 1908, stende Tommy Burns, ma non gli viene riconosciuto il titolo di nuovo campione del mondo. Schermaglie burocratiche, piccole infamie, solo per non ammettere il razzismo di fondo della decisione. La rabbia di Jack è cieca, ma il destino gli offre una rivincita, grazie alla sorda arroganza di Jeffries.

L’ex campione decide di tornare sul ring, per ‘dare una lezione al negro’. Aiutato nella sua scelta dai quasi – cifra mai confermata – 120mila dollari che eminenti razzisti del Texas gli offrivano per far abbassare la cresta a Jack. L’incontro venne organizzato a Reno, in Texas, il 4 luglio 1910, davanti a 20mila spettatori.

Jack, nel giorno che celebra gli Stati Uniti, sente alle sue spalle tutta la comunità nera degli States. E Jeffries venne massacrato in quella che all’epoca venne definita la ‘sfida del secolo’. Armi e alcolici vietati, perché la tensione razziale era evidente. Quando i secondi di Jeffries, che aveva resistito alle mazzate terribili di Johnson, capace di un diretto di una potenza mostruosa, buttarono la spugna fu chiaro a tutti chi era il campione.

In tutti gli Stati Uniti i festeggiamenti dei neri causarono violenti scontri: almeno 23 neri e due bianchi persero la vita, centinaia i feriti, decine i tentativi di linciaggio ai danni di neri evitati per un pelo dalla polizia. Vennero proibite le proiezioni di un film dell’evento, per evitare incidenti.

Johnson, dopo un arresto nel 1913, scappò all’estero. La sua fidanzata, Belle Schreiber, era bianca. Elemento che Jack ostentava provocatoriamente e che mandava in bestia i razzisti. Comprando un biglietto ferroviario per la sua compagna, uno zelante magistrato lo ritenne colpevole di ‘tratta delle bianche’, punita dalla Legge Mann dell’epoca, che in buona sostanza impediva le coppie miste. E che per molti, venne creata quasi ad personam contro Johnson.

Nel 1915, dal suo esilio di Cuba, Johnson perse il titolo, contro Jess Willard. Riuscì a tornare negli Stati Uniti solo nel 1920, tradotto immediatamente in carcere. Non combatterà mai più ad alto livello, ma si concederà solo per esibizioni di dubbio gusto, fin quasi ai 60 anni. Ma riuscendo sempre a far passare un messaggio: io sono nero e prenderò a pugni il vostro disprezzo.

La rabbia, però, Johnson non è mai riuscito a sconfiggerla. Magari senza essersi reso conto che quel che era stato capace di fare è rimasto per sempre nel mito.

Miles Davis, negli anni Settanta, gli dedicò un album intero, vennero poi film e libri. Jack ha lasciato per sempre questo mondo, ma la sua storia è rimasta qui, nei pugni stretti di tanti che in un Paese che ha finalmente eletto un presidente nero, convivono con il terrore di incontrare un poliziotto bianco.

Il 17 giugno 1966, a Paterson, nel New Jersey, la notte è illuminata da colpi d’arma da fuoco. Sono le 2.30 del mattino, poca gente in giro. Ma qualcuno chiama la polizia; al bar Lafayette Bar and Grill è successo qualcosa di brutto.

Poco dopo, o poco prima, elemento che non venne mai stabilito con certezza, in una discoteca alla moda della zona Rubin Carter, detto Hurricane, è lanciatissimo. La vita si stende ai suoi piedi come un tappeto, le donne si stringono attorno a quel corpo di acciaio, gli uomini fanno a gara per essergli vicino.

Pochi dubbi, sarà lui il prossimo campione del mondo dei pesi medi. Negli Stati Uniti, per un nero, è un passaporto per il paradiso. A suon di pugni, cercando in strada, in palestra e sul ring quel riscatto che una società razzista non è pronta a regalare a nessuno. Rubin lo sa e, a testa alta, si muove in quei tempi difficili, per prendersi il suo spazio.

Torniamo al bar Lafayette. Quando la polizia arriva, a terra ci sono i cadaveri di due uomini crivellati di colpi, una donna è agonizzante e morirà poco dopo. Solo un uomo si salva, perdendo un occhio, dichiarando fin dall’inizio di non essere in grado di identificare gli autori della rapina.

In discoteca, intanto, si è fatto tardi. Hurricane deve tornare a casa, ma meglio che non guidi, ha bevuto parecchio. Uno degli avventori, suo fan sfegatato, si offre di guidare la sua berlina bianca. Che onore per il giovane John Artis: il grande Carter gli concede di portarlo a casa. Non ci arriveranno mai.

Perché qualcuno è pronto a giurare che sono stati due neri a fare la strage, scappando a bordo di una macchina bianca. La polizia li ferma, li porta dentro. Una donna che non vede bene, un paio di pregiudicati, un vecchietto mezzo sordo dicono che forse si, forse no, sono stati loro.

Inizia un calvario giudiziario per Rubin e John, testi che ritrattano e giurie dove non c’è neanche un afroamericano. Rubin paga il suo passato, perché lui la testa non l’abbassa mai. Questo gli è costato l’odio di un bel po’ di poliziotti della zona. Dentro e fuori dal riformatorio, nonostante la sua non fosse una famiglia particolarmente disagiata, combinando guai anche durante il servizio militare in Germania.

Sotto le armi e dentro le prigioni Rubin ha incontrato la boxe. Uno degli incontri classici per uno sport come quello, dove se devi soffrire nella vita, almeno conosci le regole. E Rubin non ci stava a dire ‘sì signore’. Non ci stava ad abbassare la testa. Solo che questa volta lo accusavano di qualcosa che non aveva commesso.

Per lui si mossero in tanti, anche il grande Bob Dylan, che scrisse una canzone intitolata Hurricane. “A Paterson questo è il modo in cui vanno le cose se sei negro è meglio che non ti faccia nemmeno vedere per strada o ti incastrano”, canta Bob.

Ci vollero venti anni di carcere e tre processi per dimostrarlo. Rubin non ha mai mollato, scrivendo e gridando la sua innocenza. Anche quella del povero John, che pensava di aver fatto bingo la sera che il campione gli ha concesso di portarlo a casa.

Dopo il secondo processo, però, sembrava finita. Fino a quando un ragazzo di colore, in affido presso una coppia in Canada, non legge la sua storia. Decide di provare ad aiutarlo. Lesra Martin, si chiama. Ed è un eroe. Perché è grazie alla determinazione di questo ragazzo e dei suoi amici che la Corte Suprema ordina la scarcerazione di Rubin e John.

Il 20 aprile 2014 un tumore si è portato via Rubin. Alla stampa lo ha detto John, che è accorso al suo capezzale, in un intreccio di vite che una notte ha reso indissolubile. Rubin è morto a testa alta, passando il suo tempo a lottare per i diritti dei detenuti. Anche se, come raccontò una volta, la possibilità di lottare per il titolo di campione del mondo nessuno potrà restituirgliela. “Ma non ho abbassato la fronte. Mai. In fondo, ho vinto – diceva – perché nessuno può fermare un uragano”.

Sono passati cinquanta anni. Il 25 febbraio 1964, a Miami, l’appuntamento era con la storia. Non lo puoi sapere prima. Puoi intuirlo, puoi sentire nell’aria che c’è qualcosa di elettrico, una tensione fisica, ma non puoi saperlo prima.

La Storia è come una spettatrice ritardataria. Mentre un evento si compie, arriva, si siede nelle ultime file. Non l’hai vista arrivare, non la vedrai mai andare via. Perché quello che è accaduto è per sempre.

Quella sera in Florida, sul ring, c’è ancora Cassius Clay. L’oro alle Olimpiadi di Roma ne ha fatto già una star, una grande promessa. Ma Sonny Liston non è un campione del mondo per caso. In quegli anni, nei pesi massimi, per caso ci arrivavano in pochi alla vetta del mondo. Troppi fenomeni, troppi campioni. C’erano anche tante magagne, certo, ma se arrivavi in cima era dopo una scalata massacrante. Non tutti la reggevano.

La scalata di Sonny era stata dura. Uno dei 25 figli di Tobe Liston, mezzadro abusivo, che si spaccava la schiena in un campo di cotone negli anni Venti. Sonny non passa una sola ora della sua vita su un banco di scuola. Se può mangiare, può lavorare. Il cotone nei campi lo aspetta, come per le sue sorelle e per i suoi fratelli, in una zona paludosa dell’Arkansas.

Quando morì, nel 1970, venne disposta un’autopsia. Ne risultarono profonde cicatrici sulla schiena. Si scoprì che risalivano all’infanzia, per le frustate ricevute nei campi. Unica certezza di una vita dove anche la sua data di nascita non è certa. La madre, dopo la guerra, lo portò via con sé, in Missouri, a St.Louis, dove dai campi di cotone, Sonny passa in una banda di teppisti locali.

Rapine, aggressioni, risse. Sonny lo beccavano sempre per due motivi: portava sempre la stessa camicia, tirava dei pugni micidiali. Finisce in carcere, due cappellani con la passione della boxe si rendono conto che hanno per le mani un fenomeno. Lo avviano alla nobile arte, gli salvano la vita.

Ma la vetta della montagna è ancora lontana. Ci sono il vagabondaggio, l’alcool, la mafia, che in quegli anni manovrava la quinte della boxe. Ma Sonny va avanti, analfabeta, con la sola forza dei suoi pugni. E uno stile nuovo, che per la prima volta non legge il ring come un posto dove massacrarsi di pugni, ma anche come uno spazio, dove muoversi prima e dopo aver colpito.

Questo lo rende invincibile: nel 1962, dopo centinaia di incontri per fare soldi, arriva la grande notte. Batte Floyd Patterson, diventa campione del mondo. La stampa lo maltratta: non è un bello spot per l’America questo ex galeotto, che si esprime a fatica. Il grande Norman Mailer, di lui, dirà che in fondo agli occhi di Sonny c’era il più grande dolore del mondo.

Il vantaggio tattico di muoversi sul ring finisce il 25 febbraio 1964. Perché a Miami, contro il pugile campione del mondo dei massimi da due anni, sale sul ring Cassius Clay. Che del movimento ha fatto un’arte. Sonny abbandona all’ottava ripresa, sfinito dall’inseguimento a quel dannato ballerino, che lo chiamava ‘grande orso cattivo’.

Un’epoca finiva. Alla forza bruta seguiva la tecnica, il passo, il movimento. Liston è stato l’anello di congiunzione tra il pugilato pre Clay e quello post Clay. Liston va ricordato per molto di più di quella notte a Miami. Solo che quella notte, per la prima volta, Cassius Clay diventa campione del mondo. La Storia è arrivata e si è seduta nelle file in fondo.

Il giorno dopo Cassius annuncia la conversione all’Islam e il cambio del suo nome in Mohammed Alì. Il nuovo campione del mondo usa la lingua come i pugni, il povero Sonny sapeva a malapena parlare. Le sue cicatrici erano profonde.

Iniziava una nuova era. I neri diventavano protagonisti, Alì ne sarebbe stato il simbolo della riscossa, tra i Beatles e il Vietnam, tra i diritti civili e l’orgoglio nero. Con Liston finiva l’era dei neri schiavi e sfruttati, che avevano solo le loro braccia per sperare in un futuro differente. Magari Liston in quel momento non se ne rendeva conto, ma Alì, con la sua linguaccia, rinfacciava agli Usa le cinghiate prese dal piccolo Sonny.

Ci sono corpi come prigioni. Ci sono storie che sembrano non offrire scelte, non prevedere finali differenti. La vita di Primo Carnera è come scritta da uno sceneggiatore crudele che, per rendere più pesante il destino del protagonista, gli regala un momento di gloria, utile solo a rendere più pesante il tonfo per tornare nella polvere. Una pausa, un momento per tirare il fiato. Poggiare per terra un peso enorme, stirarsi la schiena prima di cominciare ancora a tirare.

Quel momento dura poco meno di un anno, dal 29 giugno 1933 al 14 giugno 1934. Il tempo che lo vede re del mondo, campione dei pesi massimi, tra la vittoria contro Jack Sharkey al Madison Square Garden di New York e la sconfitta contro Max Baer. Tutto attorno, tutto il resto, è dolore. La vita di Primo Carnera è come un calvario, attraversato con un sorriso dolce e ingenuo, con una rassegnazione stoica e ancestrale. “Se i filosofi marxisti vogliono farsi un’idea concreta dello sfruttamento, nulla è più degno di attenzione della giovinezza di Primo Carnera”, scrive Alexis Philonenko, nella sua splendida Storia della boxe.

Questa vita inizia in uno sperduto villaggio in Friuli, Sequals, il 25 ottobre 1906. Descrivere come povera quella parte di Italia significherebbe fare un torno alla realtà: si pativa la fame. Primo, chiamato così con criterio numerico, profetico della lunga sequela di bocche da sfamare messe al mondo dai suoi genitori, è subito un fenomeno. A sedici anni è alto 1,78, per i suoi piedi immensi scarpe non ci sono. Veste di stracci, patisce una fame smisurata, sempre non appagata. A poco più di quattordici anni lascia la famiglia, per cavarsela da solo.

Raggiunge gli zii in Francia, presso Le Mans, dove lavora nei cantieri edili come un mulo da soma. In cambio di cibo e di una branda dove dormire la notte. Guadagnava qualche soldo esibendosi come fenomeno da baraccone nelle fiere che giravano il Paese. Sempre sorridendo, incapace di far male a una mosca. Quasi intimorito dalla sua stessa potenza. In una di queste fiere, nel 1925, passa Paul Journée, ex pugile di buon livello. Lo guarda, Carnera sorride. Paul intuisce la miniera d’oro, offrendola su un piatto d’argento al manager Léon See.

La carriera di Carnera è ideata, preparata e realizzata in vitro. Un cammino doloroso, per renderlo presentabile sul ring, liberandolo per quanto possibile da un’innata incapacità di coordinare quel corpo immenso (alto 2,05 metri) nello spazio che lo circonda. E che non capisce, perché See è uno squalo in un mondo di barracuda, e il confine tra i match truccati e quelli onesti è una nebbia fitta. Nella quale Carnera non è capace di muoversi.

Primo, però, ha una potenza devastante. Per lui, nella boxe, venne introdotta la conchiglia para colpi al basso ventre. In qualche modo, tra mille polemiche, la sua carriera avanza. L’Italia, prigioniera dal fascismo, ne vede un’icona da sfruttare. Lui sorride sempre, anche se tutti gli guardano il corpo, i piedi, le mani. In pochi guardano gli occhi.

Perché nella sua vita Carnera ha incontrato solo persone pronte a sfruttarlo, spremerlo, avidi del denaro che quel fenomeno della natura poteva dare loro. Non vi è differenza alcuna dal capocantiere che lo fa lavorare venti ore al giorno per un tozzo di pane, al manager che lo manda allo sbaraglio su un ring, al capocomico che lo esibisce nel circo. Fino al fascismo, che ne vuole fare il simbolo dell’uomo nuovo del regime, icona dell’invincibile italiano. Farlocco, come tutto il fascismo, il mito di Carnera è studiato ad arte dai media di Mussolini. E lui, sempre sorridendo, fa il saluto romano perché gli dicono di farlo, dice di essere ariano, anche se non sa neanche che significa, esprimendosi in italiano (e non in friulano) da poco e a fatica. In realtà era davvero l’italiano che sognava il fascismo, forte come una quercia per le sue guerre, ma incapace di pensare.

Tutti usano Carnera e lui, quasi senza rendersene conto, si ritrova una sera di giugno al Madison Square Garden, il tempio newyorchese della boxe. Di fronte Jack Sharkey, che lo aveva battuto anni prima a Miami. Carnera, però, impegnandosi ed essendo nato per soffrire, ora era molto più pronto. Restando, comunque, quel gigante buono che è sempre stato. I suoi pugni, nel 1933, avevano ucciso Ernie Schaaf. Carnera è distrutto, saranno due donne a salvarlo. Perché in una vita di dolore, solo tre persone hanno teso una mano a Primo, vedendo l’anima e non il contenitore. Sua madre, che nonostante la lontananza e l’abbandono sarà sempre un riferimento per Carnera, la madre di Schaaf, che invece di odiare l’uomo che le ha ucciso il figlio lo aiuterà, facendogli da madre, fino al matrimonio con la Pina, al secolo Giuseppina Kovacic, nel 1937, che gli diede tre figli. Il resto è solo dolore.

Ma quella sera, quella pausa, Carnera se la merita. Massacra Sharkey, lo coplisce così forte da costringere gli arbitri a controllare che non abbia pezzi di metallo nei guantoni. E’ campione del mondo dei pesi massimi, il primo italiano. Gli immigrati impazziscono di gioia, rivedendosi in lui, il fascismo è in visibilio, potendo sfruttare tale pubblicità. Tutti si nutrono di Carnera, lo usano. E lo scaricano, poco più di un anno dopo, quando il mondiale lo prende Max Baer.

Seguiranno trenta anni lunghi e dolorosi, tentando di riemergere nella boxe, ma finendo a esibirsi nei circhi di mezzo mondo, dove alla donna cannone e all’uomo lupo avevano sostituito la farsa del wrestling. E i film, poi, con Chaplin e Totò. Ma dove Carnera finisce sempre per essere la caricatura di se stesso. Un calvario, dopo la pausa, che aveva regalato soldi e prime pagine dei giornali. Ma i soldi, Carnera, li ha fatti guadagnare agli altri, a chi lo sfruttava. Lui torna a morire a Sequals, nel 1967, malato e stanco. Si spegne il 29 giugno, il giorno in cui era diventato campione. Sorridendo, magari. Campione del mondo per sempre, degli ultimi della terra, di tutti i portatori i pesi.

La notizia è di quelle rumorose. Come una vetrina che va in frantumi. Nel 1962 la Cuba rivoluzionaria dice basta al professionismo nello sport. Partendo da una filosofia di fondo, che vuol negare un fine mercantile alle attività sportive, nobilitandole come parte integrante della vita.

Lo Stato, madre e padre, crea un bacino di talenti unico al mondo. La naturale predisposizione del popolo cubano, inno fiero al meticciato, accompagnata da grandi tecnici, sforna campioni in serie. Nel baseball, nell’atletica, ma nulla paragonato al pugilato.

Semplicemente la boxe a Cuba è come il mare, la canna da zucchero e Che Guevara. Un brodo primordiale, dove si generano fenomeni per gemmazione naturale. Tutti dilettanti.

Il tempo passa, il muro crolla, Cuba si apre. All’economia, certo, ma anche all’idea che il professionismo nello sport torni nell’isola.

Nulla di male, certo. Solo che uno poi pensa a Teo, al secolo Teofilo Stevenson. Morto nel 2012, per un infarto.

Il bello dello scrivere è che non puoi sentire uno che dice ‘chi era?’. Perché ti incazzi, magari. Perché Teo, assieme ad Alì, è la boxe. Il più grande di sempre, per la sua parte, perché lo sport si nutre di sogni e antagonismi e una delle leggende della boxe è che non sapremo mai chi fra Stevenson ed Alì sia stato il più grande. Perché Teofilo ha fatto tutto per la sua Cuba, senza mai passare professionista.

Che ha fatto? Tre ori olimpici (Monaco ’72, Montreal ’76 e Mosca ’80), che sarebbero potuti essere quattro senza il boicottaggio di Cuba alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, tre ori mondiali (Avana ‘74, Belgrado ‘78, Reno ’86). Si è ritirato proprio nell’86, a 34 anni. Altro mondo rispetto ad Alì, certo, ma è come poter confrontare Pelè e Maradona. Generazioni diverse, ma se la sono giocata nella stessa dimensione. Teo no, non ha mai combattuto per un titolo professionisti. Perché?

Lo ha detto in un’intervista, passata alla storia. All’incredulo giornalista ha risposto: “Cosa sono cinque milioni di dollari in confronto all’amore di otto milioni di cubani?”. Meglio di un gancio destro al volto, più straniante di una finta, più languido di un ko.

Questo era Teo, con un padre torturato dal regime prima della rivoluzione, con una pensione sociale che gli bastava, con centinaia di giovani cubani avviati alla boxe. Non è questione di romanticismo, è questione di idee e di scelte. Non c’è un meglio o un peggio, c’è una storia personale. Questa è quella di Teo e del suo no ai milioni degli sponsor.

Provate a immaginare Parigi, negli anni Venti. Lungo gli Champs – Elysées, all’improvviso, un nero in cappotto e bombetta, papillon e smoking, passeggia con un leone al guinzaglio. Si ferma in un bistrot, chiede una tartare per il cucciolo. Poi entra in un caffè e, con nonchalance, offre da bere a tutti.

E ora provate a immaginare gli altri, quelli che lo incrociano, e lo disprezzano. Anche se hanno davanti un grande pugile. Un campione, capace di mettere al tappeto niente meno che l’idolo locale della boxe, il mitico George Carpentier, autentica leggenda vivente.

Ecco, questa è la storia di Battling Siki, nome di ‘battaglia’ di Louis Baye Fall, nato povero a Saint-Louis, in Senegal, un porto che assieme ad altre tre città componeva Les Quatres Communes, dove si aveva diritto alla cittadinanza francese, potenza coloniale locale.

In realtà Louis l’aveva aggiunto dopo, all’anagrafe, per sentirsi più a suo agio in Francia. Un po’ lo stesso spirito con il quale aveva combattuto durante la Prima Guerra mondiale, con i francesi, meritandosi una medaglia al valore. Ma niente, non bastava mai.

Era arrivato a 15 anni, iniziando a boxare a Marsiglia, e colpendo tutti per potenza, precisione, stile. A neanche venti anni, con una guerra alle spalle, è già un uomo e un pugile. Ed il compagno di Lijntje van Appelter, avvenente signora olandese, bianca come il latte, che gli diede anche un figlio, Louis Jr.

Alla stampa francese dell’epoca, razzista, la storia non piaceva e men che meno piacevano le sbruffonate di Louis. Che però sul ring ci sapeva fare fino ad arrivare a sfidare il grande Carpentier che, forse sottovalutandolo, accetta la sfida, mettendo in palio il suo titolo di campione del mondo mediomassimi il 24 settembre 1922 a Parigi.

L’incontro sembra in mano a Carpentier, ma al 6° round, inatteso, Siki sfodera un colpo da maestro e mette al tappeto il celebrato campione. Il manager di Carpentier, folle di rabbia – secondo alcuni non era ‘previsto’ quel finale –, tenta di invalidare il match. Ma troppi occhi avevano visto quello che era successo, ne andava del buon nome degli organizzatori, che convalidano il risultato. Mentre, al suo angolo, Siki sorride orgoglioso e il suo allenatore, incredulo, gli domanda: “Ma cosa hai fatto?”.

Per la prima volta nella storia della boxe, un africano diventa campione del mondo. Davanti a 50mila, attoniti, spettatori francesi allo stadio Buffalo di Monrouge della capitale transalpina. E davanti a un italiano, il grande giornalista italiano Orio Vergani che, affascinato dalla boxe e dalla storia di Battling, gli dedicò un romanzo dal titolo politicamente scorretto tipico di quegli anni: Io, povero negro.

Ecco, esattamente quello che Battling non si sentiva. Con i suoi soldi, le sue donne affascinanti (e bianche), il suo fisico statuario. Siki era orgoglioso di sé e della sua storia. Ma tutta la Francia si ostinava a urlargli la sua diversità, con i cronisti sportivi che lo definivano championzé.

La rabbia, l’orgoglio ferito e la frustrazione, o solo un talento per l’autodistruzione, spinsero Battling a vivere sempre più di eccessi, puntualmente ripresi dalla stampa. Decise, a corto di preparazione, di mettere in palio il titolo solo sei mesi più tardi, in Irlanda, contro Mike McTigue che – sospinto da una folla impazzita e nel cuore dei tumulti anti inglesi – trascinò alla vittoria l’idolo di casa. Dopo venti, massacranti, round. In molti parlarono di arbitraggio casalingo, ma Battling non era di certo un modello di sportivo.

Ormai incapace di rialzarsi, decise di cambiare aria ancora una volta, provando a ricominciare negli Stati Uniti. Ma Battling, il vincente, si era perduto. L’alcool, la vita dissoluta, e quella cattiveria razzista sempre a morderti alle spalle. “Non ho mai visto la giungla, ho sempre vissuto in città”, rispose malinconico a un giornalista francese che gli chiedeva se il suo stile di boxe nasceva dalla frequentazione di animali.

Battling si trascina, vince qualche incontro patetico e ne perde molti di più. Giusto per pagarsi da dormire, da mangiare. E da sbronzarsi. Così, ubriaco fradicio, lo trova un agente di polizia, la notte del 15 dicembre 1925, mentre si trascina lungo la 42^ strada a New York.

L’agente sostenne di averlo invitato ad andare a casa, lasciandolo da solo. Ma il suo corpo, con due pallottole nella schiena, venne ritrovato riverso sull’asfalto la mattina dopo. Nessuno ha mai pagato per l’omicidio di Battling.

Un musicista italiano, Mauro Gargano, sulle orme del tributo che Miles Davis dedicò a Jack Johnson, ha omaggiato Battling e la sua storia di un disco, Suite for Battling Siki, riportando così alla luce una storia che ormai in tanti hanno dimenticato.

Sembra di sentire il tonfo sordo dei colpi. Sono 29 pugni, nella 12^ ripresa, 18 dei quali sferrati in soli sei secondi. La telecamera indugia, si avvicina, inquadra i volti. Quello di Griffith, stravolto dalla rabbia e dalla potenza dell’azione, è in primo piano. Di Benny, invece, vediamo la nuca. Scossa da colpi duri, secchi, che non incontrano più resistenza.

In quel fotogramma, c’è una vita intera. E molto altro ancora. Come per gli attori non protagonisti dei film, congeliamo un momento, un attimo solo, l’azione. Fermiamo Benny ed Emile, in quel momento del 24 marzo 1962, Madison Square Garden di New York City. Allarghiamo lo sguardo a tutto quello che non è inquadrato, eppure c’è.

La televisione, ad esempio. Perché il match di pugilato, pesi welter, valido per il titolo di campione del mondo in palio tra lo sfidante Emile Griffith e il detentore Benny Paret, detto The Kid, cambierà a suo modo la storia della scatola dei sogni. Il match, infatti, è un’attesa prima serata ABC, gli Stati Uniti sono incollati davanti ai teleschermi. E mai, prima di allora, è accaduto che un pugile morisse in diretta tv.

Il regista, i commentatori, in mezzo alla coltre di fumo delle sigarette e dei sigari dei circa 8mila spettatori, tentavano di restare lucidi davanti a quel massacro. Non interrompono, non si fermano. Come ipnotizzati. E un lungo, disumano, primo piano accompagna al tappeto Benny, quando finalmente l’arbitro sospende il match alla 12^ ripresa. Anche se è troppo tardi.

Ecco, c’è l’arbitro, il vecchio Ruby Goldstein. Molto esperto, eppure non si rese conto che quei pugni erano il biglietto per la tomba di Benny. Si speculò molto, dopo il match, sul vecchio Ruby. Per alcuni subì la pressione mediatica dell’incontro, senza volersi prendere la responsabilità di fermarlo, per altri temeva un’esplosione di rabbia tra i tifosi di Benny, per altri ancora calcolò male la situazione, stretto tra la fama di ‘attore’ di Benny e quella di picchiatore non letale di Emile.

E poi c’è Manuel Alfaro, il manager di Benny, che non lo ascolta quando il suo campione (almeno questo riportarono le cronache dell’epoca) gli diceva di non sentirsi pronto, dopo un match duro contro Gene Fullmer, ma meglio di lui non fecero – se è stata questa la causa della morte – le autorità pugilistiche.

Il fermo immagine è ancora là, non sono finiti gli attori non protagonisti. Innanzitutto ci sono i due match precedenti. Benny ha battuto Griffith, per ferita, in un incontro controverso, il cui verdetto aveva fatto infuriare Emile, capace invece di strappare nel 1960 il titolo a Benny per ko. Il terzo incontro era la sfida delle sfide, quella della resa dei conti.

Perché qui emerge l’ultimo, prepotente, attore non protagonista: l’omofobia dell’epoca. Su Griffith e la sua omosessualità giravano voci, da tempo. Ma quelli non erano tempi per tutti. Bob Jackson, l’allenatore di Griffith, non ammise mai, ma dichiarò tempo dopo: “C’era un codice: se ne parlava con discrezione tra di noi, ma non in pubblico”. Ecco, quel codice l’aveva violato Benny, con la sua arroganza da ragazzo venuto su dal niente, figlio di immigrati cubani, cresciuto per strada, tutto pugni e machismo.

Alla cerimonia del peso, prima dell’incontro, scambiandosi la posizione sulla bilancia con Emile si era strofinato a lui, da dietro. “Se mi dice qualcosa lo uccido”, pare avesse sussurrato Emile al suo allenatore. E Benny dice, dice eccome. “Maricon”, ‘frocio’, lo apostrofa. I giornalisti, evitano di riportare lo scambio, ma in tanti videro e, dopo il match, parlarono di ‘omicidio a sfondo sessuale’, vendetta.

Tutte ipotesi, tutti aneddoti. Perché di certo c’è solo il nostro fermo immagine. Quello che riparte, adesso, mostrando in diretta televisiva la morte di un ragazzo di 25 anni. I secondi che corrono sul ring, provano a sollevarlo, ma ormai sembrano manipolare un sacco vuoto. Un coma, dieci giorni senza mai più riprendere conoscenza, la morte.

Fino al 1970, travolti dalle polemiche, i network televisivi non trasmisero più la boxe. Si parlò, come accade ogni volta in queste situazioni, di proibire gli incontri, di inchieste sulle responsabilità. Emile Griffith divenne oggetto di odio e rancore, diventando ancora più fragile, più solo.

Un documentario, girato decenni, dopo, mostra la visita di un Griffith ormai malato e stanco, che incontra Benny jr., il figlio di Paret. E gli chiede scusa, spiegandogli di non aver mai voluto uccidere nessuno. Benny Jr. lo abbraccia, lo perdona. Davanti a una telecamera, per finire una storia come era iniziata.

Mal tiempo, libro, di David Fauquemberg, Keller editore

Sons of Cuba, documentario, di Andrew Lang

Benny ‘Kid’ Paret, canzone, di Gil Turner

Ring of fire: the Emile Griffith story, documentario, di Ron Berger e Dan Klores

Ghosts of the great highway, album musicale, di Sun Kil Moon

Suite for Battling Siki, album musicale, di Mauro Gargano

Io, povero negro, libro, di Orio Vergani

Storia della boxe, libro, di Alexis Philonenko, Il nuove melangolo editore

Sulla boxe, libro, di Joyce Carol Oates, 66th and 2nd editore

La sfida, libro, di Norman Mailer, Einaudi editore

A tribute to Jack Johnson, album musicale, di Miles Davis

Hurricane, canzone, di Bob Dylan

Città amara, libro, di Leonard Gardner, Fazi editore

Il professionista, libro, di Wilfred C. Heinz, Giunti editore

Facing Alì, documentario, di Pete McCormack

Quando eravamo re, documentario, di Leon Gast e Taylor Hackford

Toro scatenato, film, di Martin Scorsese