I desaparecidos della guerra civile libanese sono diciassettemila: e sebbene quasi cinquant’anni siano trascorsi dal suo inizio – ventitré dalla fine –, la dimensione d’attesa e di dolore dei sopravvissuti alle sparizioni sarebbe più preciso misurarla, se si potesse, in millesimi di secondo. Quantomeno per dare un’idea della grandezza, incalcolabile, della più contronaturale delle ingiustizie: quella di una madre che perde il figlio e muore prima di averlo ritrovato.

Amina al-Dirawi, a Burj el-Barajneh, tutti la ricordano come Imm Aziz, secondo l’abitudine araba di prendere il nome del primo dei figli introdotto dal grado parentale: imm, «madre». Ma ad Aziz, e a ciascuno degli altri tre – Ibrahim, Mansour e Ahmad – il destino di Amina l’avrebbe legata ben più profondamente che al semplice epiteto beffardo delle leggi della matronimia. Come se la sorte si potesse prevedere nel nome – della madre con quello del primo dei figli – e tale capovolgimento si riflettesse nella sopravvivenza: della madre, stavolta, a ciascuno dei figli. Imm Aziz è rimasta orfana dei suoi ragazzi fino all’ultimo respiro. È morta lo scorso ottobre, nel 2022, all’età di 88 anni, senza aver raccolto alcuna informazione sul destino dei quattro rapiti una mattina di settembre della guerra civile: era il 1982, e nel campo profughi palestinese di Burj el-Barajneh, a Sud di Beirut, la famiglia Dirawi stava consumando una normale colazione. L’ultima in cui sarebbero stati tutti e sei insieme. Non lontano da lì, il genocidio di Sabra e Shatila stava prendendo atto, deformando altre madri nell’urlo straziante dell’indomani del massacro.

«Fu un giorno nero», ripete la voce della vedova in un documentario proiettato in occasione della festa della mamma, sul finire di marzo, in un museo di Hamra, Dar al-Musawwir. «Il giorno in cui furono rapiti, il giorno in cui mi strapparono da loro fu un giorno nero». Da allora sono rimasti giovanissimi: dal più grande, Aziz, trentunenne – al più piccolo, Ahmad, appena tredicenne. Le cifre specchiate di chi non crescerà, né vedrà i genitori imbiancare, e chissà se troverà mai la strada di casa. Per scongiurarne la perdita, Imm Aziz, la madre perenne, l’indugiante, l’attesa personificata, ne ha conservato gli oggetti: così che quando torneranno sapranno riconoscersi. E in quell’eterno presente ancora attendono la cartella di scuola di Ahmad, di pelle rossa bordata di verde; le sigarette Malboro di Aziz – il pacchetto, appena aperto, con la data del 1982: l’anno della scomparsa; e di Aziz anche la camicia rosa, che la madre provò a porgergli mentre sul camion lo portavano via, e invano lo inseguì, come se indossare una veste che certo era la sua preferita potesse in qualche modo mitigarne il rapimento. Le istantanee di Roma città aperta, e la corsa di Anna Magnani in via Montecuccoli dietro al furgone dei tedeschi, quell’urlo forsennato, poi la caduta, suonerà retorico, ma darà un’idea – a chiunque ricordi quella scena celeberrima – di che cosa sia disperazione quando ti portano via qualcuno che ami. E delle incontrastabili leggi disumane della guerra che certo nocciono a tutti: ma alle famiglie innocenti, alle famiglie amputate, in qualche modo, ancora più a fondo.

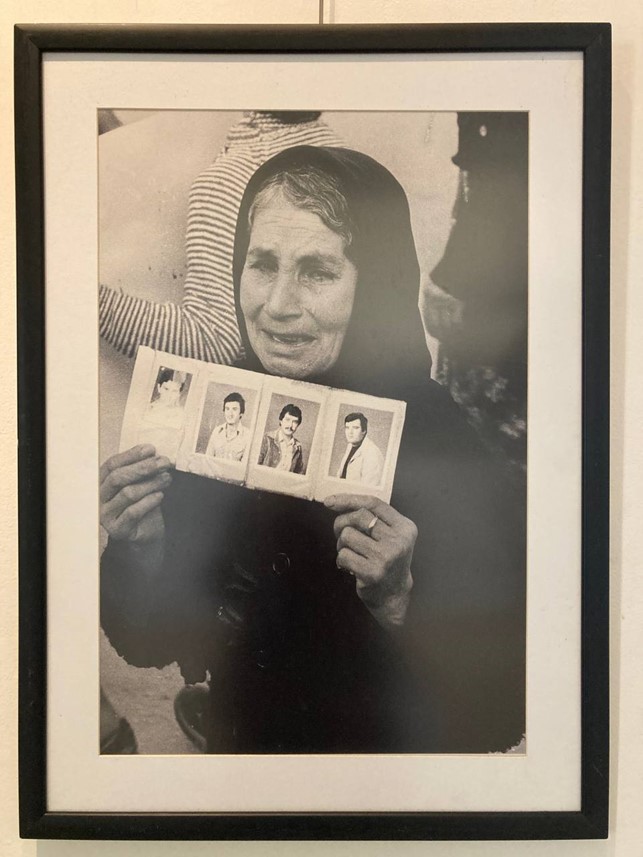

«Alcuni li portarono via gli israeliani, altri invece le milizie libanesi, e ancora oggi non so nelle mani di chi siano finiti», ripete la donna nel documentario, con lo sguardo vuoto e tra le mani una fotografia di sé stessa – trenta o quaranta anni fa – che invoca giustizia per i quattro ragazzi che il tempo, retrocedendo, ha reso eterni bambini. «Ho perso la mia casa e il mio paese, ma perdere i tuoi bambini è diverso: nessuno dimentica un figlio». E come la Palestina delle origini è rimasta intaccata nei simboli della sua celebrazione – una mappa, una chiave, una bandiera e una kuffiya – costantemente rievocati, fieramente affermati, così quei giovani incastrati nelle fotografie appese al vestito nero di lutto di diciassettemila madri non periranno: come mai periscono gli ideali. Sebbene la società civile abbia continuato a mantenere pubblica la questione delle persone scomparse, infatti, premendo sulle autorità libanesi a che avviassero un processo completo di contabilizzazione, l’eredità dell’attesa è ancora custodita nei meandri degli antri casalinghi.

Nel 2014 il Consiglio consultivo di Stato, la massima autorità giudiziaria amministrativa in Libano, ha riconosciuto il diritto alla conoscenza con una decisione di alto profilo: tuttavia, pur avendo firmato la Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le Persone dalle Sparizioni Forzate (ICCPED) nel 2007, non l’ha ancora ratificata.

E mancando il Libano di una legislazione sufficiente a riguardo, e persino di una lista ufficiale e completa degli scomparsi, è evidente che l’onere di tale memorializzazione, la responsabilità del non oblio, finisca per giacere nelle mani già devastate dei famigliari sopravvissuti: e tra tutti in quelle delle madri, che a distanza di decenni dal rapimento dei figli iniziano a scomparire anche loro, ma di morti come rimpiante e deluse, con le fotografie dei ragazzi ancora appese sul petto, gli oggetti cari sulle ginocchia, e l’illusione sperata di un’attesa che sopravviva, si spera, almeno fino a domani.

Che dopo Imm Aziz ci sia qualcuno disposto a levigare la cartella di scuola di Ahmad, a stirare la camicia rosa di Aziz, e preparare i letti di Ibrahim e Mansour, ché dopo trent’anni lontani da casa dovranno essere stanchissimi, e prima di rispondere alle raffiche di cosa-è-successo, dove-siete-stati, che-ne-è-stato-di-vostra-madre, certo chiederanno di poter dormire.